回族开斋节:团结与温暖的节日气氛

每年,回族的开斋节是一个备受期待的节日,它不仅是宗教的盛典,更是家人团聚、朋友相见的时刻。在这一特殊的日子里,回族的人民通过一系列传统习俗庆祝这个意义深远的节日,同时也体现了深厚的文化传承和对生活的热爱。

开斋节的起源

回族开斋节的起源与天文和农耕文化密切相关。每年,回族的信徒都会在斋月期间禁食,从日出到日落,这是对信仰的敬仰和身体的洗礼。斋月的结束标志着开斋节的到来,这一天是对过去一个月辛勤努力的庆祝,也象征着新生与希望。根据《古兰经》的记载,开斋节是一种感谢和祈求平安的仪式,反映了回族对天命的顺应以及对生活的感恩。

农耕文化的背景也在这一节日中得到了体现。古代农民生活与天时关系紧密,开斋节正是反映了农耕社会对季节变化的顺应。回族在这一节日中不仅庆祝收获,也祈愿未来的季节能够丰收,天命赐予人们的好年景。无论是都市还是乡村,开斋节都代表着一种对自然的敬畏与感恩,这种习俗代代相传,影响深远。

传统习俗与饮食文化

开斋节的庆祝活动包含了丰富的传统习俗,尤其是在饮食方面。开斋节的第一顿饭被称为“开斋饭”,在斋月禁食的最后一天,当晚霞渐起、月亮升起时,家人们会围坐在一起,享用丰盛的餐点。这顿饭不仅仅是对胃的满足,更是精神上的一种释怀。传统上,回族家庭会准备丰盛的菜肴,包括羊肉、米饭、各种小吃以及甜品。最具代表性的食品是“油条”和“羊肉串”,这些食物不仅有着美味的口感,也承载了浓厚的文化底蕴。

此外,开斋节期间,家家户户都会进行“互访”和“送礼”,亲朋好友之间互相表达祝福。传统的习俗中,人们会携带节日特有的食品,如糖果、干果和糕点等,走访邻居和亲戚。这不仅体现了团结与和谐,也加深了社区之间的联系。特别是在一些地方,回族的孩子们会穿上新衣,象征着新生活的开始,同时也带着一种对未来的希望。

唐朝时期的开斋节

在唐朝时期,回族的祖先便已经开始庆祝开斋节。唐代文献中有记载提到,回族商人每年斋月结束后会举行盛大的庆祝活动,期间不仅会在市场上设立摊位出售食品,还会进行宗教仪式和集体祈祷。这一历史案例反映了回族开斋节庆祝活动的悠久历史,也说明了当时开斋节已经成为社会生活的重要组成部分。

在唐代的开斋节庆典中,信徒们不仅要进行禁食后的庆祝,还会在节日当天进行大规模的祭祀活动,向神灵表达感恩之情。通过这些宗教仪式,回族人民在社会中传递了团结、友爱与共同信仰的精神。

元朝时期的开斋节庆祝

元朝时期,回族的开斋节庆祝活动达到了一个新的高度。元代的回族在庆祝开斋节时,不仅有丰富的饮食习惯,还融入了许多传统的民族元素。例如,元代回族会在节日期间举办规模宏大的舞龙舞狮活动,场面热烈而富有节日氛围。与此同时,回族的知识分子会在开斋节期间举行文人聚会,讨论诗词歌赋,表达对节日的庆祝与对文化的传承。

这一时期,回族开斋节不仅是宗教节日,还是社会交流的重要平台,人民通过这个节日增进了彼此之间的了解和联系。可以说,元代的开斋节庆祝活动展示了回族文化的多样性和包容性,也为后来的节日传统打下了基础。

开斋节的当代意义

进入现代,回族的开斋节依然保留着传统的庆祝方式,但随着社会的进步,开斋节也融入了新的元素。在一些大城市里,开斋节已经成为了民族文化交流的重要场合。回族的年轻人通过网络、社交平台等渠道,分享节日庆祝的照片和视频,让更多人了解这个节日的文化背景。

此外,现代的回族开斋节庆祝活动还强调社区和睦与团结,许多地方会组织集体活动,如慈善捐赠、义诊、文艺演出等,展示了回族人民对社会责任的担当。通过这些活动,回族的开斋节不仅仅是一个宗教节日,更是一个弘扬团结与和谐的社会节日。

起名大全

最近更新

- 萧姓女孩有端庄秀丽的名字,叫什么好?

- 揭秘生辰八字得分:解开你与伴侣合婚的命运密码

- 2025年08月16日订婚日子有没有选对? 定亲是否是好日子?

- 慕字取名寓意女孩:从传统文化看字义内涵

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁能算好日子吗? 今日入住新居好吗

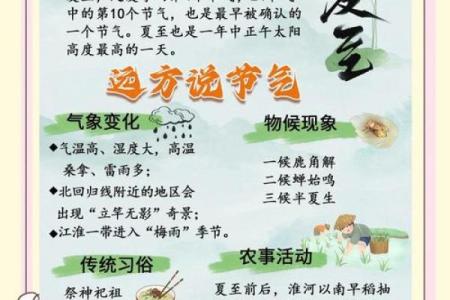

- 夏至养生:一年中最阳光的日子,如何调养身心

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车是否合时宜? 提车黄道吉日查询

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)是否适宜搬家? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年08月25日领证是否是黄道吉日 登记结婚是否是好日子?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁有没有问题? 入住新居算不算好日子?

- 女孩取名字带芳字的五行属性与寓意深度解析

- 范玮琪命理中的暗藏玄机,你能破解几道难题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气