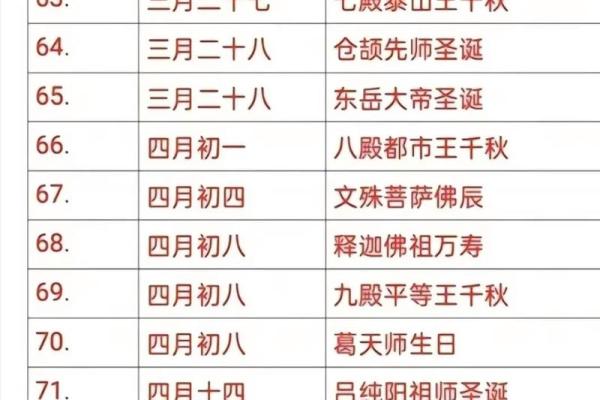

节日表大全图片:古代节日如何与天文历法相辅相成

古代节日往往与天文历法息息相关,很多节日的日期和习俗都深深植根于农耕文明的需要以及对天象的观察和理解。从立春、冬至到端午、重阳等节庆,古人通过对天体变化的准确把握,将天文知识与日常生活、农业生产紧密联系。古代节日不仅仅是人们的庆祝活动,更多的是人类在漫长的农耕历史中,如何顺应自然规律、与自然和谐共生的智慧体现。

起源:天文历法与农业生产的结合

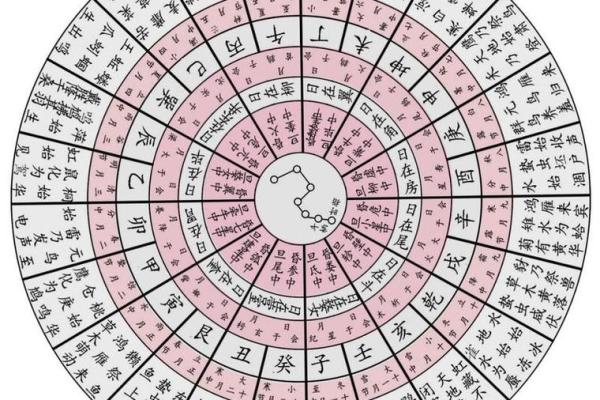

中国古代农耕社会对自然环境的依赖使得天文历法成为了生活中不可或缺的一部分。农民的播种、收获等活动离不开对天体运动的精准预测,而节日的设定也往往与农耕时节和天文现象紧密相关。例如,二十四节气中的每个节气都直接对应农业生产的不同阶段。立春标志着春耕的开始,秋分则意味着农田的收获季节。而这些节气的设置正是根据太阳在黄道上的位置变化来确定的。

天文观测不仅仅体现在节气上,还有节令的划分和一些特定节日的时间设定。古人通过观测星象、太阳与月亮的运行规律,明确了每个节令的时间节点。比如,冬至节日的设立,不仅是对冬季最短日的纪念,也反映了古人对天地气候变化的准确掌握。

传统习俗:天文现象与节日活动的互动

古代节日的传统习俗中,许多活动都与天文现象密切相关。以冬至为例,冬至是太阳直射地球南回归线的时刻,古人视之为一年中白天最短、夜晚最长的一天。这个节日的习俗之一就是吃饺子,寓意着驱除寒冷,迎接新的生长周期。饺子的形状像耳朵,象征着“耳食不忘”,而饺子作为冬至的食物,也暗含着“冬至有阴盛阳衰”的天文含义。

另一例子是端午节,端午节的日期在农历五月初五,恰逢夏季到来。古人认为,五月初五是阴气最重的一天,防疫的传统活动也与此相应而生。历史上,端午节的活动包括赛龙舟和食粽子,这些活动背后往往隐藏着天文和天象的意义。赛龙舟象征着驱除病邪,粽子的包裹形态则象征着阻挡鬼怪的阴气。

历史案例:重阳节与天文学的结合

重阳节是中国传统节日之一,其时间固定在农历九月初九,亦称“登高节”。这一节日与天文现象的关系主要体现在数字“九”的象征意义上。九为阳数,重阳节的设立反映了古人对阳气的推崇。古人认为,重阳节是阳气最强盛的时候,登高望远不仅能祈求健康长寿,还能借此祛病消灾,寓意着在天文和自然规律的引导下,增强人们对生命力的追求。

重阳节的活动,包括登高、赏菊、吃重阳糕等,也和古代人对自然气候和天文的认识密切相关。登高望远可以让人远离疾病,迎接阳气的复苏,体现了古人对天象的尊重与敬畏。通过这些习俗,古人不仅表现了对节令的尊重,也借此表达了对天地万象的感恩与祈愿。

节日文化与天文历法的延续

今天,虽然现代生活与农业生产的关系越来越远,但古代节日的文化和天文历法的传承依然存在。尤其是节气和与之相关的习俗,仍然深深影响着现代人的生活方式。在现代,随着科技的进步,我们不再依赖天文历法来安排农业生产,但通过传统节日的庆祝,古老的天文知识依然在我们的生活中得以传承。

例如,冬至依旧是家人团聚的日子,虽然现代社会的生活节奏已经不同于古代,但冬至吃饺子的习惯依旧流行。端午节的龙舟赛和吃粽子,也在现代变成了文化活动的象征,承载着天文历法和古老风俗的记忆。通过这些节日,现代人不仅仅是在庆祝,更是在延续一种文化和自然规律的连接,保持着与先人智慧的深刻联系。

天文历法与节日的结合,是古代智慧与自然现象相互作用的体现,而这种传统至今依旧在人们的节庆活动中得以传承与弘扬。

起名大全

最近更新

- 姓马叫什么独具匠心的名字好?男孩篇

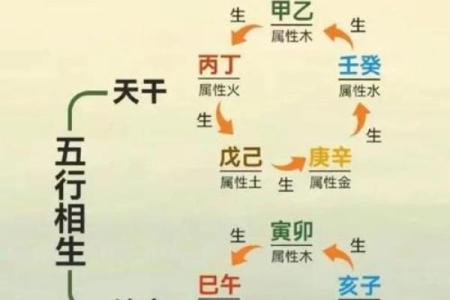

- 生辰八字由来解析:命运不同?如何通过八字改运?

- 解析男人生辰八字:命运不同,如何改变运势?

- 2025年08月25日领证日子合黄道没? 领证合不合适?

- 楷字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 癸酉月命理的迷思:改变命运前你必须了解的五个误区

- 姓梁叫什么大气的名字好?女孩名字精选

- 遇字五行属什么?男孩取带遇字的名字好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否是装修吉日 今日装修动工是好日子吗?

- 晓字五行属性及男孩取名的最佳搭配组合

- 解析免费取名网生辰八字:合婚时需要注意的命理因素是什么?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业避凶了没? 营业算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

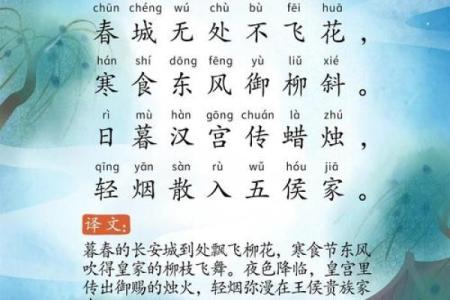

- 节气