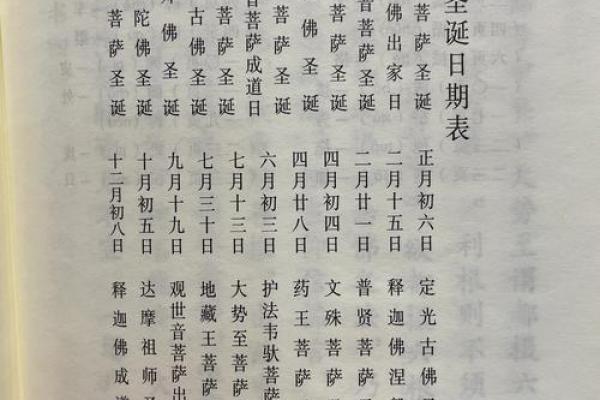

佛节日历:探秘佛教节日背后的天文与文化智慧

佛教节日,作为佛教文化的重要组成部分,不仅仅是宗教信仰的体现,还与天文、农耕等自然现象紧密相连。许多佛教节日的日期与天体运行、季节变化有着深刻的联系,这背后隐藏着丰富的天文智慧和传统文化。本文将深入探讨佛教节日的起源、传统习俗及其在现代的传承,揭示其中蕴藏的天文与文化智慧。

佛教节日的起源:天文与农耕的结合

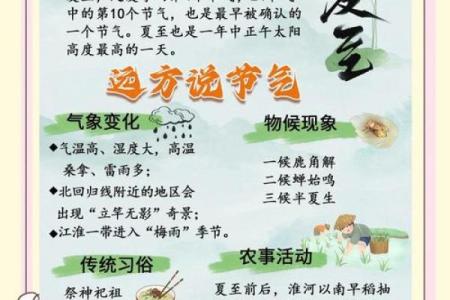

佛教节日的日期往往与农耕社会的季节性变化和天文现象密切相关。许多节日的选择基于农耕社会的需要和自然规律。例如,佛教的“卫塞节”是为了纪念释迦牟尼佛的诞生、成道和涅槃,而这一节日通常在农历四月的月圆之时举行。月圆是一个象征着圆满、光明与和谐的时刻,恰好符合佛教教义中追求觉悟与圆满的思想。

从天文的角度来看,佛教节日往往选在特定的天文现象发生时,如月亮的位置、星体的运行等。这些天文现象不仅为节日提供了精确的日期,还在古代社会中起到了定期调节社会活动的作用。在农耕社会,节气与节日之间的联系尤为紧密,不仅是宗教仪式的一部分,也是调节农业生产和生活节奏的关键时刻。

佛教节日的传统习俗:饮食与活动

佛教节日的传统习俗,除了与天文现象和季节变化相关外,还体现了佛教的教义与精神内涵。以“卫塞节”为例,节日活动通常包括放生、祭祀、诵经和集体用餐等,传递着佛教“慈悲、智慧、平等”的核心价值。在这些活动中,佛教徒通过放生等行为表达对生命的尊重与慈悲,同时通过诵经和礼佛,祈求个人的修行得到加持与提升。

在传统饮食上,佛教节日通常鼓励素食,体现出佛教对生灵的尊重和对清净生活的追求。素食不仅仅是对佛教教义的尊重,也符合佛教的“无杀生”原则。在节日期间,许多佛教寺庙会为信徒准备素食盛宴,传递着健康、清净的生活理念。

释迦牟尼佛诞辰的文化背景

历史上,佛教节日的起源与释迦牟尼佛的生平密切相关。佛教的“卫塞节”不仅纪念佛陀的诞生,还象征着他成道和涅槃的历程。释迦牟尼的诞生日期定在农历四月的满月日,这一日期与天文现象的结合,象征着光明与智慧的到来。佛教信徒认为,这一天佛陀降生给世界带来了觉悟与希望,因此,在这一天举行盛大的庆祝活动,传扬佛教的教义。

此外,佛教经典《法华经》也提到,佛陀的教义和教化工作与天文现象息息相关。佛教认为,宇宙间的变化与人类的命运紧密相连,而佛陀的出现恰如天体中的光明星辰,照亮了众生的迷茫。通过这种对天文现象的象征性理解,佛教节日传递着宇宙与人类相互联系的哲学思想。

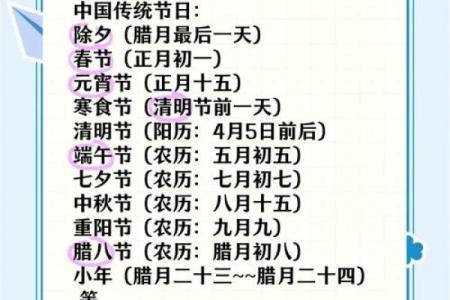

佛教的盂兰盆节与农耕文化

盂兰盆节,作为佛教的传统节日之一,源于佛教经典《盂兰盆经》,传说佛陀的弟子目犍连为了救母亲脱离饿鬼道,举行了盂兰盆供养仪式。该节日的日期通常定在农历七月十五日,与传统的农耕季节性活动有着密切关系。在古代中国,农民往往在此时结束了一年的农耕生产,节日成为了祭祀祖先和表达感恩之情的时刻。

盂兰盆节的活动不仅包括祭祖和供养,还强调“孝道”和“慈悲”的理念,反映了佛教在农耕文化中的重要影响。在节日期间,佛教徒会用素食祭品来供奉先祖,寓意着对先人的尊重和感恩,同时也体现了佛教推崇的慈悲心怀。

佛教节日的全球化影响

在当代社会,佛教节日不仅在亚洲地区得到广泛庆祝,随着佛教文化的传播,许多西方国家也开始参与和庆祝这些节日。例如,卫塞节和盂兰盆节在全球范围内的庆祝活动,不仅是宗教信仰的表现,也成为了促进文化交流和理解的重要途径。

现代佛教节日的庆祝活动,除了传统的宗教仪式,还融入了现代社会的元素,如社区聚会、慈善活动和文化艺术表演等。这些活动不仅传承了佛教的核心思想,也为现代社会提供了一个反思和回归精神的机会,展现了佛教节日的文化适应性和跨文化传承的能力。

-

澳大利亚父亲节:尊敬父亲,探寻这一传统节日的背后故事

每年的九月第一周,澳大利亚迎来一个充满感恩与庆祝的日子——父亲节。这个节日不仅是为了表达对父亲的敬爱,更是源于多种历史背景与文化习...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 男孩取带锦字的名字:日韩风格/国学风格适配指南

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子结婚旺不旺? 今日办喜事适合吗?

- 男孩用均字取名有什么讲究?五行与寓意双解析

- 澳大利亚父亲节:尊敬父亲,探寻这一传统节日的背后故事

- 春节:感受农耕文化的传承与天文智慧

- 2025年08月20日装修是良辰吉时吗? 今日装修好吗

- 臣字女孩取名:从属性到寓意的全维度解析报告

- 男孩名字带前字:小名/大名的寓意连贯性设计

- 2025年07月24日动土选的是良辰吉时吗? 今日动土有问题吗?

- 生辰八字交运能改运吗?解密命运不同的根本原因

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚算不算好日子? 今日提亲适合吗?

- 男孩选越字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气