文化节日:节日背后的文化传承与变迁

在历史的长河中,节日作为一种文化现象,承载了深厚的传统与习俗,它们不仅仅是人们的休闲娱乐时光,更是历史、宗教和民俗的浓缩。每个节日背后都有一个或是农耕、或是天文的起源,而这些节日的习俗和活动,往往会随着时代的变迁而演变,逐步构建起人们的文化认同与社会凝聚力。

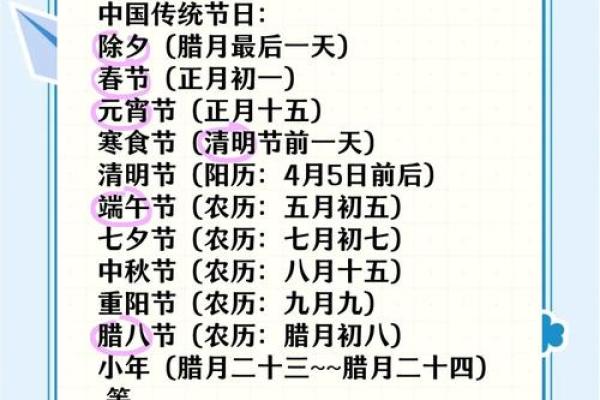

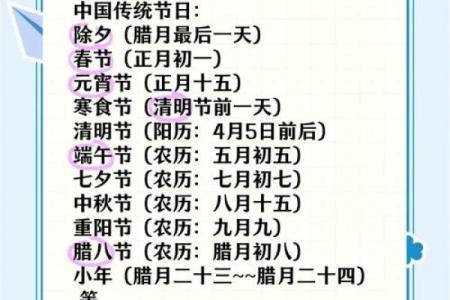

农耕起源:春节的岁时习俗

春节,是中国最重要的传统节日之一,至今已有几千年的历史。它源于古代的农耕文化,尤其与“年”字的起源息息相关。据史书记载,古人认为每到寒冬腊月,天寒地冻之时,天地间万物衰退,只有春回大地,万物复苏,才能预示着新一年的开始。春节的来临,标志着这一轮农耕周期的结束和新一轮周期的开启。

春节的传统习俗丰富多样,很多至今依然延续,诸如大扫除、年夜饭、放鞭炮等都与农业社会的生产生活密切相关。大扫除意味着除旧布新,祈求来年除去霉运,迎接好运。年夜饭则是家庭团聚的时刻,它象征着一年的辛劳和对来年的期盼。放鞭炮习俗,起初是为了驱赶“年怪”,此怪常常在冬季降临扰乱农田,而爆竹的响声成了赶走它的最好武器。

此外,春节的食物也多有象征意义,比如饺子、鱼等,它们代表着财运、好运的来临,体现了人们对丰收、富足的向往。在《礼记·月令》中便有明确记载,腊月和春节期间的祭祀和饮食,是古代农业社会的根基之一,它不仅关乎物质的丰盈,更体现了人与自然、人与神明之间的和谐。

天文起源:中秋节的月圆之夜

中秋节,作为中国传统节日中的重要一员,其起源也与天文现象密不可分。古人对天体的观察与崇拜,赋予了月亮特殊的文化意义。在古代,农耕社会往往依赖天象来指引种植和收获,而月亮的变化尤其受到关注。中秋节便是依据月亮的盈亏圆缺来定的,它与秋收时节的关系尤为紧密。每年农历八月十五,正是月亮最圆最亮的时候,古人通过赏月这一仪式,表达对自然界规律的尊重与敬畏。

中秋的习俗,以月饼和赏月为最具代表性。月饼,作为中秋节的传统食品,早在唐代便有记载,最初的月饼并非今天的甜点,而是一种祭祀神明的食物,寓意着团圆和丰收。而现代的月饼则更多地象征着家庭的团聚与和谐。吃月饼的习惯也传递着一种“团圆”的文化,无论身在何处,人们都期望通过这一传统习俗,增强对家庭和故土的认同感。

《大元大一统志》中曾提到,中秋节为人们庆祝丰收的时刻,具有浓厚的民俗色彩。正如诗人苏轼在《水调歌头·明月几时有》一词中所写:“但愿人长久,千里共婵娟。”这不仅仅是对月亮的赞美,更是一种文化情感的表达,反映了古人对家庭、对人际关系的重视和对天命的理解。

科技时代的节日创新

随着时代的进步,许多传统节日在现代社会中经历了不同程度的演变。在信息化、全球化的今天,节日的传承不仅仅依赖于物质形式的保留,更通过技术手段得到了创新和丰富。例如,春节期间,传统的“回家过年”方式虽依然保持,但现代科技的发展使得“云团圆”成为新的风潮。通过视频通话,身处不同地方的家庭成员可以同样感受到彼此的温暖,打破了时间和空间的局限。

不仅如此,现代社会对节日的重新诠释也体现在消费文化的兴起中。传统的节日活动在现代社会中与商业化结合愈加紧密,春节的红包、圣诞节的礼物,逐渐演变成了一种商业行为和消费模式。尽管如此,节日的核心文化——团聚、祝福和尊重自然,依然被大多数人所保留和传承。

在《中华文化的传承与发展》中,有学者指出,节日作为文化的重要载体,随着社会的变迁,虽然形式和表现有所变化,但其核心价值与文化意义却始终未变。这种变化与传承正是文化发展的动力所在。

无论是古老的农耕节日,还是现代的节日创新,它们都在时代的潮流中不断变迁,但节日背后的文化内涵却始终贯穿其中,成为了人们精神生活的重要部分。

-

-

澳大利亚父亲节:尊敬父亲,探寻这一传统节日的背后故事

每年的九月第一周,澳大利亚迎来一个充满感恩与庆祝的日子——父亲节。这个节日不仅是为了表达对父亲的敬爱,更是源于多种历史背景与文化习...

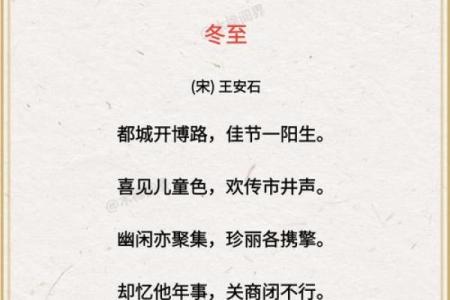

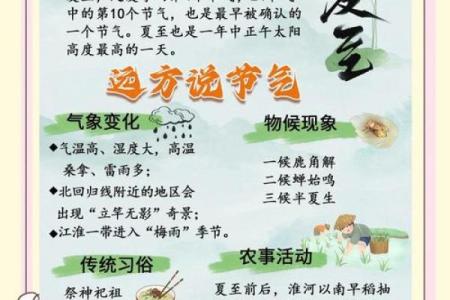

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 女孩用瑞字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 2025年08月03日搬家是否合时宜? 今日乔迁新居好吗

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家合不合适? 搬家入宅吉日宜忌

- 2025年07月25日算不算开业好日子? 开市做生意有没有问题?

- 秋收冬藏,古诗词中的节令智慧

- 新生儿八字命理中的误区:你可能一直忽视的命运密码

- 你以为的八字命理误区,靠谱命理师为你颠覆

- 2025年07月24日这日子动土算黄道吉日不? 今天动土建房行不行

- 生辰八字查喜神能改变命运吗?揭秘合婚的命理玄机

- 生辰八字算命能改运吗?揭秘合婚与命运差异的深层次解读

- 2025年08月06日提车选的是良辰吉时吗? 今日提车买车算不算好日子?

- 姓花叫什么气宇轩昂的名字好?女孩篇

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气