春节:感受农耕文化的传承与天文智慧

春节是中国传统节日中最为盛大的庆典之一,背后蕴含着深厚的农耕文化和天文智慧。从远古时期开始,春节便与农业生产的周期密切相关,逐渐演化为一个重要的文化盛事,深刻体现了人类与自然之间的关系,特别是天文与农耕活动的相互交织。

农耕文化的渊源

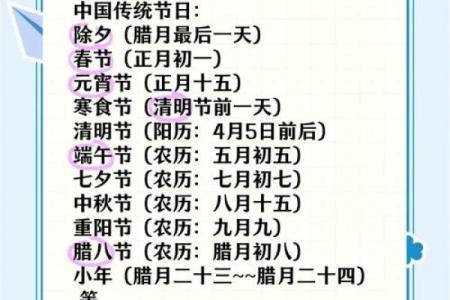

春节的起源与古代农耕社会息息相关。中国古代社会以农业为基础,农民的生活和生产节奏直接与天象变化相联系。每年的春节通常在农历的腊月末,冬季寒冷,正是农闲时期,节令的转换也象征着新一轮农耕季节的开始。春节不仅是对过去一年辛勤劳作的告别,也是对来年丰收的期盼和祝愿。

《礼记》曾记载“岁终祭祀”,这与春节的仪式性活动相吻合。春节时节,农民会进行祭天祭祖活动,感谢大自然的馈赠并祈求来年五谷丰登。这一传统习俗体现了农耕社会对天命的尊重与依赖,同时也让人们在辞旧迎新的过程中,重申人与自然的和谐关系。

天文智慧的传承

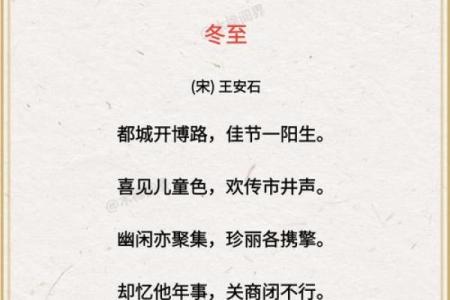

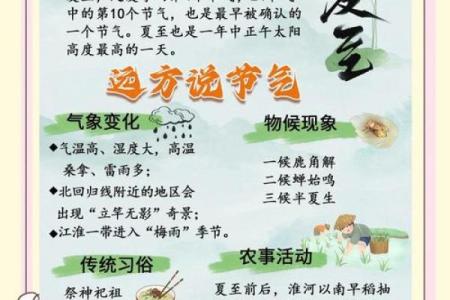

春节的时间安排与中国古代的天文历法有着密不可分的关系。中国古代天文学发达,历法的精准制定为农业生产提供了可靠的时间依据。中国的农历是基于太阳和月亮的运动规律而制定的,其中“二十四节气”便是天文与农业活动相结合的成果,春节正是“冬至”后的第一个新月,象征着阴阳交替,万物复苏。

《周易》中的“天人合一”思想深刻影响了古人对自然天象的理解和利用。通过观察天体运动,古人总结出了与农业生产紧密相连的周期性规律,并将这些知识传承下来。在春节期间,天文现象和农业节令交织在一起,成为一种文化符号,象征着岁月更替和生命的延续。

传统习俗的体现

春节期间,许多传统习俗深深植根于农耕文化和天文智慧之中。饮食是春节最具代表性的文化表达之一,年夜饭的丰盛象征着家庭团聚和对来年丰收的美好祝愿。传统的“年糕”和“饺子”也有着深刻的农耕背景,年糕寓意着“年年高升”,而饺子则形似元宝,象征着富贵和吉祥。

春节期间的活动,如舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联,均有着天文与农耕文化的印记。放鞭炮源于古人用火炮驱赶年兽的传说,而舞龙舞狮则是向天地神灵表达敬意,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这些活动无一不与人们对自然界的敬畏与感恩有关。

西汉时期的农耕与天文结合

西汉时期,天文历法已经成熟,并对农耕社会产生了深远影响。汉武帝时期,朝廷专门设立了太史令,负责研究天象与历法的变化。这一时期的农历已经充分反映了太阳与月亮的周期变化,精准的天文观测帮助农民制定了合适的播种与收获时间。春节作为农历新年的开始,便是对这种天文与农耕结合的传承。

明清时期的春节与天文文化

在明清时期,春节的庆祝活动进一步丰富,饮食和节令活动更加注重天文与农耕的结合。例如,《明清食谱》中提到的“春饼”便是为了庆祝春天的到来,而春节前后的祭祖仪式则体现了人们对天时的重视和对先祖的尊敬。这一时期,春节的意义不仅局限于农耕生产的节庆,它逐渐演变成了文化的传承和天文智慧的表达。

城市中的春节

在现代社会,虽然科技和生产方式发生了翻天覆地的变化,但春节作为传统节日,依然承载着农耕文化和天文智慧的传承。即便在城市中,春节的庆祝方式依然离不开祭祖、年夜饭和其他传统活动,这些活动不仅是对过往岁月的纪念,也让现代人感受到与自然、与先人的联系。

无论是通过天文现象对自然的敬畏,还是通过农耕传统表达对丰收的期望,春节都在不断传承和创新中,成为每年一度的文化盛宴,承载着深厚的历史记忆。

-

-

-

-

澳大利亚父亲节:尊敬父亲,探寻这一传统节日的背后故事

每年的九月第一周,澳大利亚迎来一个充满感恩与庆祝的日子——父亲节。这个节日不仅是为了表达对父亲的敬爱,更是源于多种历史背景与文化习...

24节气 -

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土合不合适? 今天建筑房屋怎么样?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门是黄道吉日吗? 安门是否合适宜?

- 立春节气:农耕社会中的时令与健康养生

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是良辰吉时吗? 今日登记领证好吗

- 2025年08月16日这日子订婚是否黄道吉日? 订婚行吗?

- 俄罗斯圣诞节与东正教的宗教仪式与文化背景

- 女孩用瑞字取名:寓意过度生僻的解读障碍规避

- 2025年08月03日搬家是否合时宜? 今日乔迁新居好吗

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家合不合适? 搬家入宅吉日宜忌

- 2025年07月25日算不算开业好日子? 开市做生意有没有问题?

- 秋收冬藏,古诗词中的节令智慧

- 新生儿八字命理中的误区:你可能一直忽视的命运密码

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气