从天文视角看农历重要性

农历,这一古老的时间体系,不仅是中华文化的重要组成部分,也深深根植于天文观测与农耕需求之中。从天文的角度来看,农历的起源、发展以及至今在传统习俗中的传承,都与天体的运动密切相关。

农历的天文起源

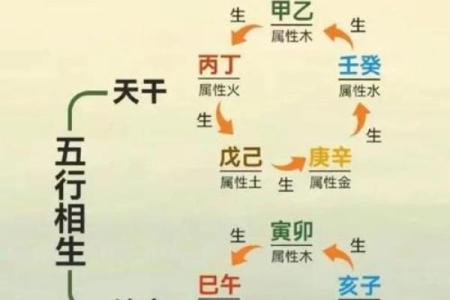

农历起源于古代人类对天象的观察,特别是对太阳、月亮和星星的周期性变化的记载。中国古代的农耕文化依赖于天文现象的规律性,而这些天文现象不仅影响着季节的更替,还直接关系到农业生产的周期安排。古人通过日月星辰的运动来划分四季,进而合理安排播种和收获的时间。

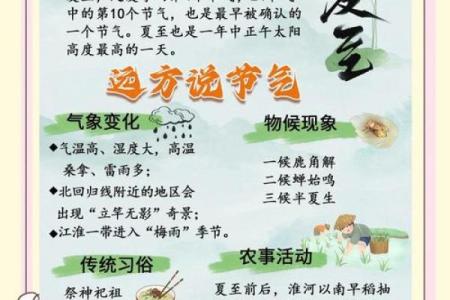

月亮的盈亏、太阳的升降,以及星座的更替,都是农历系统的基础。例如,农历中的二十四节气,正是基于太阳的位置与地球的关系而设定的,反映了农田管理与气候变化之间的紧密联系。通过观察天体的运动,农历为农业提供了可靠的时间参考,帮助农民合理安排农事活动。

传统习俗中的天文影响

农历不仅是农业生产的工具,还影响了许多传统节日和民俗活动的形成。这些习俗大多源自于古人对自然界变化的感知,以及如何顺应自然规律来保证丰收和幸福生活。

其中,最具代表性的例子便是春节和中秋节。春节是农历新年的开始,代表着新一轮农耕周期的启程。它的日期每年不同,但都遵循着天文规律,即在冬至后的第二个新月之后。这一时点标志着太阳在天球上的位置开始向北移动,日照时间逐渐延长,万物复苏,象征着新的生命与希望的开始。春节期间的活动,如吃团圆饭、放鞭炮等,传递着对丰收与安定的期盼,体现了人类对自然规律的尊重与依赖。

而中秋节则是农历八月十五,月亮最圆最亮的时候,正好是秋收的时节。古人通过观察月亮的盈亏变化,确定了最佳的收获时机。中秋节不仅是一个团圆的象征,也表达了人们对自然和天体的崇敬。在这个节日里,吃月饼、赏月等活动,不仅有着浓厚的家庭与社交意义,也蕴含着人类与天文的联系。

东汉的“太初历”

东汉时期,天文学家张衡对农历进行了重大改革,提出了“太初历”这一历法。太初历的核心是基于太阳和月亮的运动规律,结合了天体的精准观测,使得农历的时间划分更加准确。这一历法不仅提升了农业生产的效率,也为后来的历法发展奠定了基础。太初历的实施,使得农民能更加准确地把握四季的变化,避免了农时错误带来的损失。

唐朝的“大明历”

唐朝时期,天文学家贾宪在《大明历》里详细记录了天文现象和历法的关系。该历法改进了日月运行的周期,使得农历更符合天文观察的实际。这一历法的推出,大大提升了对节令的把握,使得农业生产更加科学合理。唐朝的天文学进步,不仅影响了中国的农历,也对周边国家的历法产生了深远的影响。

农历的当代价值

即便在现代,农历仍然在许多领域得到了传承与发扬。尤其在节日庆典和传统活动中,农历依然占据着重要地位。许多人仍然根据农历来庆祝节日、安排婚嫁和祭祀等事务,这些活动承载着千百年来的文化传承。

现代科技的发展虽然让我们摆脱了传统农耕的束缚,但农历所蕴含的天文智慧依然深刻影响着我们。很多地方,尤其是农村地区,依然以农历为依据来安排农事,保留着与天体规律紧密相关的生产方式。同时,农历的节气系统也被广泛应用于现代农业技术中,帮助农民更好地预测气候变化、优化农作物的生长条件。

通过天文视角,我们不仅能够看到农历的实际应用和历史背景,还能感受到古人如何通过观察自然、顺应天体运动来保障农耕生产。这一传统在当代依然具有现实意义,展现了天文与农耕文化之间深厚的联系。

起名大全

最近更新

- 萧姓女孩有端庄秀丽的名字,叫什么好?

- 揭秘生辰八字得分:解开你与伴侣合婚的命运密码

- 2025年08月16日订婚日子有没有选对? 定亲是否是好日子?

- 慕字取名寓意女孩:从传统文化看字义内涵

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁能算好日子吗? 今日入住新居好吗

- 夏至养生:一年中最阳光的日子,如何调养身心

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车是否合时宜? 提车黄道吉日查询

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)是否适宜搬家? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年08月25日领证是否是黄道吉日 登记结婚是否是好日子?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁有没有问题? 入住新居算不算好日子?

- 女孩取名字带芳字的五行属性与寓意深度解析

- 范玮琪命理中的暗藏玄机,你能破解几道难题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气