中元节与阴阳五行的关联性分析

中元节,作为中国传统节日之一,源远流长,它的庆祝活动与多种文化和信仰交织在一起。这个节日通常被视为祭祀祖先、超度亡灵的时机,它与阴阳五行的哲学理论有着紧密的联系。从农耕文化到天文现象,再到日常的祭祀活动,都在这一天形成了独特的节庆氛围。通过对传统习俗的探索,我们不难发现,中元节的深层意义与五行、阴阳的思想体系有着密切的结合。

起源:农耕文化与天文现象的结合

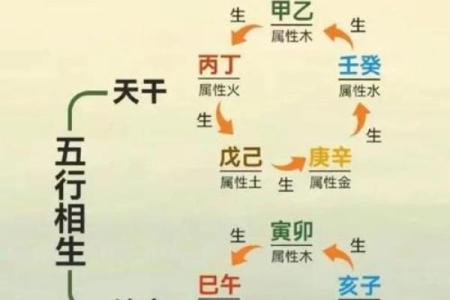

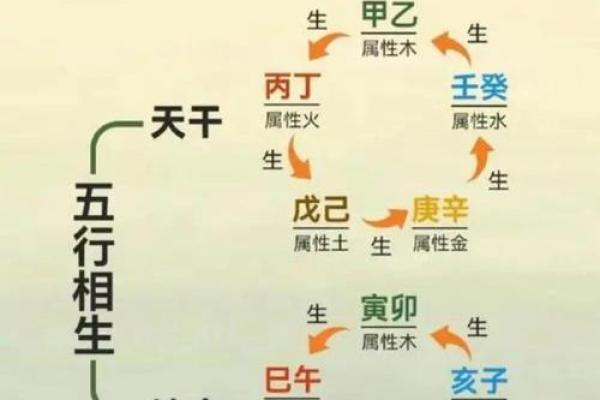

中元节的起源可以追溯到古代农耕社会和天文观测的结合。农耕社会中,人们通过对季节变化的感知,制定了许多重要的节庆活动。中元节正好处在夏秋交替之际,这一时期气候湿润、光照较弱,正是万物阴气逐渐盛行的时候。阴阳五行中的“阴”代表着阴气、秋季、寒冷和死亡,而“五行”中的“水”与“金”也在这时相互作用,形成了复杂的宇宙能量变化。

从天文角度来看,中元节的日期一般在农历七月十五日附近,这个时期太阳与月亮的相对位置形成了一种特殊的天象现象。天上的星宿与地上的阴阳力量发生微妙的互动,因此,古人认为这是一个通向“阴界”的时机,也是祭祀祖先、超度亡灵的重要时刻。

传统习俗:饮食与活动中的阴阳五行

中元节的传统习俗也深受阴阳五行的影响。节日期间,人们会进行各类祭祀活动,通过特定的食物、祭品来表达对先祖的敬仰,并寻求亡灵的庇护。例如,常见的祭品包括五谷杂粮、水果以及特制的纸钱和香火。这些食物和物品的选择和摆放,体现了阴阳五行中的“生”、“旺”、“衰”和“死”相生相克的规律。

在祭祀活动中,饮食往往也有着深刻的寓意。以“甜”食为主的食品如糖果和糕点,象征着“阳”的力量,代表着祭祀活动中的祝福与丰盈。而以“咸”或“苦”为主的食物则代表了“阴”的力量,象征着祭奠亡灵、祈求安宁的意味。此外,烧香与纸钱的习俗,也是通过火与金的五行相互作用,祈求亡灵得以安息,同时也借火焰的力量,消解不良的气场。

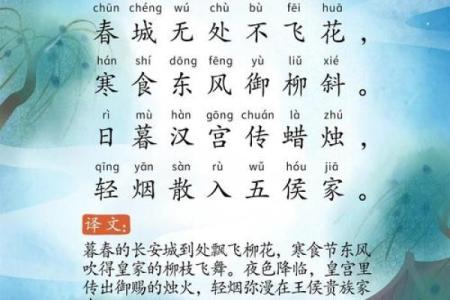

唐代的“盂兰盆会”

唐代时期,盂兰盆会成为中元节的重要活动之一。这一活动源于印度佛教的盂兰盆经,经过中国化后,成为了祭祀祖先和超度亡魂的仪式。在唐代,盂兰盆会不仅仅是对亡灵的超度仪式,也包含了大量的文化和哲学内容。其祭祀活动强调阴阳调和,通过供奉食物、燃香以及放焰口等仪式来调节五行中的阴阳气场,达到祭祀先人、安抚亡灵的目的。

这一历史案例中的祭祀活动,不仅体现了对五行的理解,也展示了如何通过天地之间的阴阳之气来进行调和。祭祀活动通过火、木、金、水、土五种元素的使用,达到了天人合一的效果,表达了人们在面对死亡与生存之间复杂关系时的智慧。

明清时期的“送水”仪式

明清时期的“送水”仪式是另一种中元节的传统活动,特别在江南地区盛行。在这一仪式中,人们通过祭水的方式,超度水中亡魂。据说,水中有无数冤魂,它们在中元节这一天,能借助人们的祭祀得到安宁。在这种仪式中,水的元素与阴阳五行的水属性相呼应,形成了一种强烈的五行调和。

在“送水”仪式中,人们用香火、纸钱等祭品送给水中的亡灵,而这一过程又是通过阴阳的转换来完成的。水象征着“阴”,是生死交替的通道,而通过祭祀与祷告,旨在使水中的阴气得到平衡,并安抚亡灵。

都市中的祭祖文化

随着社会的发展,现代中元节的祭祀活动逐渐走向了城市化。虽然传统的祭祀仪式有所简化,但人们对中元节的重视却没有改变。如今,很多都市家庭会在中元节期间通过线上平台、社交媒体等方式进行祭祖活动,借此传承与先人之间的联系。祭祀内容可能从传统的食品和物品逐渐转向电子祭品,但其核心思想仍然秉承着阴阳五行的调和原则,通过各种象征元素来纪念亡灵,表达对先人的敬意。

在现代社会,人们的祭祀方式发生了变化,但阴阳五行的哲学理念依然贯穿其中。每年七月十五日,中元节不仅仅是一个祭祀日,更是人与天地、人与亡灵之间进行沟通的时刻。

起名大全

最近更新

- 姓马叫什么独具匠心的名字好?男孩篇

- 生辰八字由来解析:命运不同?如何通过八字改运?

- 解析男人生辰八字:命运不同,如何改变运势?

- 2025年08月25日领证日子合黄道没? 领证合不合适?

- 楷字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 癸酉月命理的迷思:改变命运前你必须了解的五个误区

- 姓梁叫什么大气的名字好?女孩名字精选

- 遇字五行属什么?男孩取带遇字的名字好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否是装修吉日 今日装修动工是好日子吗?

- 晓字五行属性及男孩取名的最佳搭配组合

- 解析免费取名网生辰八字:合婚时需要注意的命理因素是什么?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业避凶了没? 营业算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气