冬至假期的天文现象与养生之道

冬至是一年中白昼最短、夜晚最长的一天,常常被看作是冬季的重要节气。天文学上,冬至时太阳直射南回归线,北半球的白昼最短,意味着寒冷季节的开始。从古代农耕社会的角度来看,冬至具有深远的意义,不仅仅是季节的变化,更是与人的生存、健康密切相关的时刻。

冬至的天文起源与农耕文化

冬至节气的起源与天文现象密切相关。自古以来,农民根据太阳的运动规律来安排生产和生活。冬至是太阳最远离地球的时刻,意味着大自然的寒冷力量达到了顶点。传统农耕社会往往认为这一时刻标志着“阳气”开始回升,日照逐渐增多,寒冷的冬季虽然开始,却也预示着春天的逐步到来。正因为冬至是重要的天文节点,古人通过观察这一现象,制定了与之对应的农业活动和节令习俗。

农耕文明的冬至节气既是物候变化的标志,也是人们调整生活作息、养生之道的依据。比如,在冬至时节,许多地方会进行祭祖、祈福等活动,表达对生命和自然力量的尊重与敬畏。冬至不仅仅是对时令的反应,更是与人类生存状态息息相关的时刻。

传统习俗:饮食与活动

冬至时节的饮食习俗丰富多彩,各地根据地方风俗有所不同,但共通之处是在食物的选择上偏重温补。冬至吃饺子是中国北方的传统习惯,传说这与医圣张仲景有关。据《张仲景本草》记载,张仲景发明了饺子,原本是为了解决冬至时节冻伤寒冷的问题。因此,吃饺子成为冬至的传统,寓意着驱寒、保暖,同时也希望人们在寒冷季节能够保持身体健康。

在南方,冬至则有吃汤圆的习惯,象征着团圆和温暖。汤圆的圆形象征着家庭团聚,寓意着和睦与幸福。无论北方还是南方,冬至时节的饮食文化都体现了人们对健康、温暖和和谐生活的追求。

冬至期间,许多地方还会举行不同形式的庆祝活动,如祭天、祭祖等。通过这些活动,人们不仅传递着敬畏自然、敬老爱亲的文化,还为来年祈求好运和丰收。这些传统习俗与天文现象的变化紧密相关,体现了古人对大自然规律的尊重与顺应。

历史案例:二十四节气与养生之道

从历史的角度来看,冬至节气不仅仅是农耕生产的重要参考,更是养生的关键时刻。在《黄帝内经》中,有明确的养生指导,强调“冬天养藏”,即冬季是养阴藏精的季节。冬至时节,阳气渐生,但此时寒冷尚在,人们应当通过合理的调养,帮助身体维持最佳的健康状态。冬至养生的关键在于补充身体的能量和维持内在的平衡。例如,保持充足的睡眠,避免过度劳累,食用富含营养的食品,如羊肉、鸡肉等,都是冬至养生的传统智慧。

此外,古代的“冬至祭天”活动也具有养生的象征意义。在这一天,人们通过祭祀太阳、祭拜先人,期望获得天地的庇佑与健康的回报。这种仪式不仅是对天文现象的尊重,也是人与自然和谐相处的表现。

冬至养生的当代实践

在现代社会,冬至的养生之道仍然被广泛传承与实践。虽然现代人不再完全依赖农耕生产,但冬至的饮食和活动依然被认为是调整身体状态的重要时机。许多人在冬至时会通过吃汤圆、饺子等传统食物来传承文化,同时也是为了保证自己在寒冷季节中保持充足的能量。

现代人对于冬至的养生理解也更注重科学与健康。除了传统的饮食习惯,很多人会在冬至前后加强锻炼,如通过瑜伽、太极等活动来促进血液循环和身体的健康。此外,冬季的阳光较弱,补充足够的维生素D和保持良好的心情也是当代冬至养生的关键所在。

随着科技的进步与人们对健康的关注,冬至养生逐渐成为生活的一部分,不仅仅是在节令的变化中适应自然,更是根据现代科学调整自身生活方式的实践。

起名大全

最近更新

- 姓马叫什么独具匠心的名字好?男孩篇

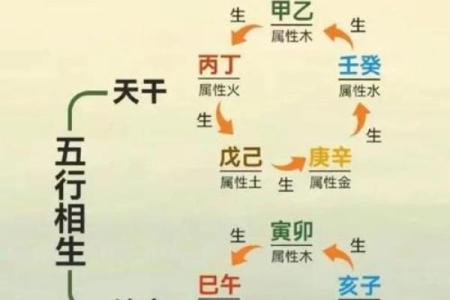

- 生辰八字由来解析:命运不同?如何通过八字改运?

- 解析男人生辰八字:命运不同,如何改变运势?

- 2025年08月25日领证日子合黄道没? 领证合不合适?

- 楷字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 癸酉月命理的迷思:改变命运前你必须了解的五个误区

- 姓梁叫什么大气的名字好?女孩名字精选

- 遇字五行属什么?男孩取带遇字的名字好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否是装修吉日 今日装修动工是好日子吗?

- 晓字五行属性及男孩取名的最佳搭配组合

- 解析免费取名网生辰八字:合婚时需要注意的命理因素是什么?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业避凶了没? 营业算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气