与父亲一起共度农耕节日,礼物有何不同?

农耕节日是中国传统文化中的重要组成部分,这些节日不仅有着深厚的历史背景,还涵盖了丰富的民俗与习惯。在与父亲一起度过农耕节日时,礼物的赠送方式往往与其他节日有所不同,这与农耕文化的起源、传统习俗以及现代传承密切相关。通过回顾历史,我们可以深入理解这些节日的文化意义,以及它们在当代社会中的传递方式。

农耕与天文的起源

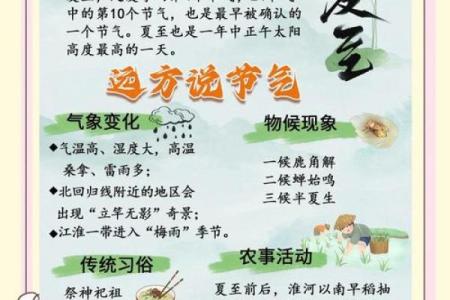

农耕节日的起源可以追溯到中国古代的农业生产和天文观测。由于农业生产依赖于天时和气候,先民们通过天文现象的变化来指导耕作活动。比如,在二十四节气中,每个节气都有特定的农事安排,这些节气的变化往往标志着不同的农耕季节和节日的到来。例如,春耕的开始往往伴随着立春的到来,而秋收则通常与秋分节气相契合。这些节日不仅是农民与大自然沟通的标志,也成为家族团聚的重要时刻。

父亲作为家族的中坚力量,通常负责土地的耕种和季节的安排。因此,在农耕节日,子女往往会为父亲准备特别的礼物,表示尊敬与感激。这些礼物往往有着实际意义,如农具、耕作所需的工具,或是能帮助父亲放松身心的食物和酒类。与传统节日的礼物(如春节的红包、端午的粽子)不同,农耕节日的礼物更注重实用性和与父亲日常劳动的联系。

传统习俗中的饮食与活动

农耕节日的传统习俗,饮食和活动充满了地方特色。不同的节日有着不同的习俗和食物。在春节时,饺子是传统的节令食品,象征着团圆和吉祥;而在清明时节,扫墓是重大的祭祖活动,祭品通常包括清明果、青团等。而在秋收的节日里,祭祀和家族聚餐则更具丰收的象征意义,父亲作为家庭的支柱,通常会在这个时候承担祭祀的主导角色。

父亲在这些节日中的角色不同于其他节日。在农耕节日里,父亲的劳作更具象征意义,子女为父亲准备的礼物常常是和农事生产相关的物品,如特制的农具或是象征丰收的水果。在一些地方,农耕节日还会有独特的活动,比如赛龙舟、舞龙舞狮、打糍粑等,这些活动不仅是节日的娱乐,也是对丰收的庆祝。在这些活动中,父亲通常扮演指导和带领的角色,子女通过参与这些传统习俗,向父亲表示感恩。

历史案例分析

第一个历史案例可追溯至汉代。当时,农耕节日不仅是一个农业活动的节点,更是家族成员团聚和尊老敬长的时刻。在《礼记》中提到,农耕节日的礼仪中有着明确的家庭责任划分,尤其是父亲在家族祭祀中的核心地位。这一时期,子女会为父亲准备简单但富有象征意义的礼物,如祭品或是农具,表现对父亲辛勤劳作的敬意。

第二个历史案例出现在明清时期。在这一时期,随着社会的变迁,农耕节日逐渐融合了更多民间习俗,父亲在节日中的角色也有了更深层次的文化意义。通过《大元大一统志》和《明清实录》中的记载,我们可以看到,明清时期的农耕节日已经不仅仅局限于祭祀和劳作,更强调了家庭的团聚和亲情的交流。父亲的角色不再是单一的劳作角色,更多地体现在家族的精神象征上,因此子女送给父亲的礼物也逐渐由实际物品转向了具有精神象征意义的物品,如传统手工艺品、字画等。

现代传承中的农耕节日礼物

在现代,尽管农耕节日的形式有所简化,但其文化内涵依然深植人心。尤其是在一些农村地区,农耕节日仍然是家庭团聚的时刻,父亲作为家族的精神支柱,常常受到特别的礼遇。现代社会中,子女为父亲准备的礼物不再仅限于农具或食品,更多的体现为一种情感表达。例如,子女可能会送给父亲一些健康保健产品,或者是为了让父亲放松的休闲礼品,如按摩器、书籍等。这些礼物虽然与过去的农耕生活有所不同,但却同样体现了对父亲辛勤付出的感激和对家庭团结的重视。

通过对历史案例的分析和现代传承的观察,我们不难发现,农耕节日礼物的演变是文化、社会变化与家庭传统的交织结果。从早期的农具到现代的健康礼品,礼物的形式虽然发生了改变,但其核心的情感和意义始终未变。

起名大全

最近更新

- 萧姓女孩有端庄秀丽的名字,叫什么好?

- 揭秘生辰八字得分:解开你与伴侣合婚的命运密码

- 2025年08月16日订婚日子有没有选对? 定亲是否是好日子?

- 慕字取名寓意女孩:从传统文化看字义内涵

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁能算好日子吗? 今日入住新居好吗

- 夏至养生:一年中最阳光的日子,如何调养身心

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车是否合时宜? 提车黄道吉日查询

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)是否适宜搬家? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年08月25日领证是否是黄道吉日 登记结婚是否是好日子?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁有没有问题? 入住新居算不算好日子?

- 女孩取名字带芳字的五行属性与寓意深度解析

- 范玮琪命理中的暗藏玄机,你能破解几道难题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气