冬至节气:从天文到养生的全方位探秘

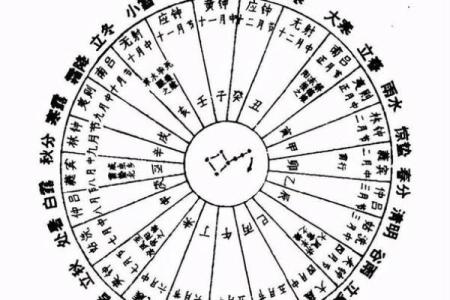

冬至是二十四节气中的一个重要节气,也是北半球一年中白昼最短、夜晚最长的一天。这个节气自古以来在人们的生活中占有重要地位,从天文到养生,涵盖了丰富的文化内涵和独特的习俗。

冬至的天文起源

冬至节气的起源可以追溯到古代的农耕文化和天文学的观察。冬至通常发生在每年的12月21日或22日,标志着太阳直射地球的南回归线,是白昼最短、夜晚最长的一天。古人通过观察太阳的轨迹和昼夜变化,发现这一现象并加以记载。中国古代天文学家已经能够精确计算出这一时刻,利用这种知识指导农业生产活动。

农耕社会中,冬至不仅是天文现象的体现,更是重要的农业节点。冬至过后,白昼逐渐变长,气温也开始回升,这对于农业生产具有重要的意义。古人常说“冬至一阳生”,象征着冬季的严寒即将过去,新的生命力将会到来,意味着春天的脚步已经悄然临近。

冬至的传统习俗

冬至节气也有着丰富的传统习俗,尤其是在饮食和活动方面,具有浓厚的地方特色。

在饮食方面,冬至节气被认为是一个“补冬”的时节。北方人有吃饺子的习惯,认为这样可以驱寒保暖,补充身体所需的热量和能量。而南方地区,则有吃汤圆的习俗,寓意着团团圆圆、幸福安康。汤圆作为传统的冬至食物,不仅口感细腻,而且象征着家人的团聚和温馨。无论是饺子还是汤圆,都体现了冬至节气的“补”字文化。

冬至的传统活动也非常丰富,尤其是在农村地区,冬至时节常常会举行一些祭祖活动,表达对祖先的敬仰与思念。在一些地方,冬至过后,便开始准备春节的相关事宜,家庭成员齐聚一堂,商讨来年的农耕计划与家庭大事,体现了冬至作为家庭团聚的时刻。

东汉时期的“冬至祭天”

东汉时期,冬至祭天是官方的一项重要仪式,彰显了冬至节气在国家仪式中的重要地位。每年的冬至,皇帝会在天坛举行祭天仪式,向天神祈求来年的丰收与国家的安泰。冬至祭天不仅是对天文现象的敬畏,也反映了古代中国人民对天命的崇敬和对农业生产的期望。冬至作为节气,体现了天地循环的理念,也成为了政权稳定与社会安宁的象征。

唐代的“冬至大宴”

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一,冬至节气在这一时期尤为重要。唐代的皇帝常常会在冬至举行盛大的宴会,邀群臣共庆这一节气的到来。宴会上的美食琳琅满目,而其中不可或缺的就是“冬至羊”。冬至羊成为唐代皇宫的特色食物,寓意着吉祥与健康。此时的冬至,已不单单是农业的节点,更成为了社会文化和宫廷礼仪的一部分,展现了节气与社会风尚的紧密联系。

冬至养生的崇尚

到了现代,冬至不仅依然保持着传统的饮食和活动习惯,还逐渐成为人们关注养生的时机。随着气候的变化和现代生活节奏的加快,冬至成了一个“养生”的重要节点。现代人越来越重视在冬至期间通过食疗和调整作息来提升身体免疫力,增强抗寒能力。冬至后气温下降,人体需要适应更为寒冷的环境,合理的膳食搭配和作息规律,成为保持健康的关键。

在许多地方,冬至时节的养生食谱逐渐成为人们生活中的一部分。诸如进补的羊肉、黑枸杞、桂圆等食物,不仅符合传统的冬至习惯,也契合现代人对身体健康的重视。此时,更多的人通过各种方式保持身心的平衡,尤其是在冬季干燥寒冷的气候中,冬至成为了人们调节身体和生活状态的一个重要标志。

通过对冬至节气的了解,我们可以看到,它不仅是一个天文现象,更是一个文化和习俗的集合,承载着古人对自然规律的深刻认知与尊重,也展示了人们在寒冷季节中追求健康与团聚的美好愿望。

起名大全

最近更新

- 如何通过伟字改变命运?颠覆你对命理的认知

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车日子有没有选对? 提车算不算好日子?

- 笃字男孩取名:属性属水的润泽寓意与搭配方案

- 如何通过命理花树破解你的命运密码,改变命运轨迹

- 2025年07月22日乔迁是黄道吉日不? 入住新居是好日子吗?

- 冬至节气:从天文到养生的全方位探秘

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业趋吉避凶了吗? 今日开张吉利吗?

- 2025年07月25日开业可不可以? 今日营业能算好日子吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子安门是否黄道吉日? 今日安装大门好吗

- 2025年07月24日动土有没有问题? 动土吉日宜忌

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)是否适宜搬家? 乔迁搬家行不行?

- 维吾尔族的古尔邦节:探寻节日背后的养生与宗教传统

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气