农历新年吃什么与五行相生相克的关系

农历新年是中国人最为重视的传统节日之一,每年这个时候,家庭聚集在一起,共享丰盛的佳肴。许多人常常在这期间关注的一个话题便是年夜饭的食物选择,许多菜肴不仅有独特的味道,而且都带有深厚的文化寓意。这些传统习俗与五行相生相克的理论紧密相关,在选择食物时,会根据五行的相互作用来进行调整,追求“天人合一”的理念。

农耕文化与天文观测的影响

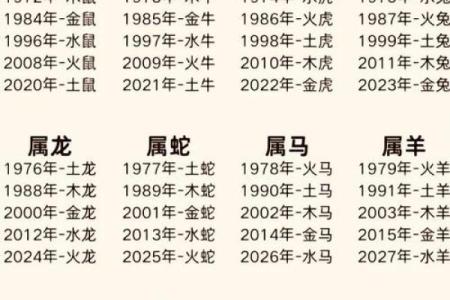

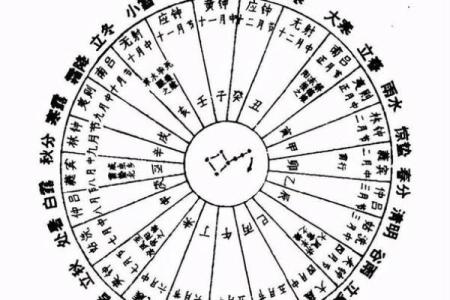

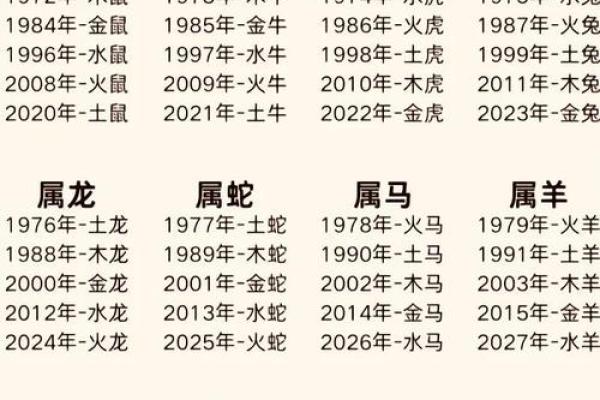

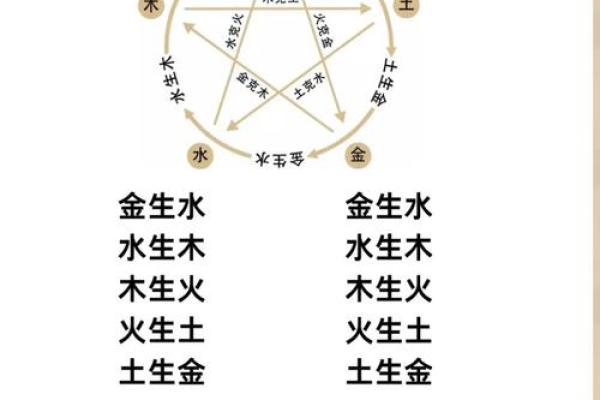

五行学说源于古代中国的哲学体系,主要描述了金、木、水、火、土五种基本元素的相互关系与平衡。在农耕文化盛行的时代,五行理论深刻影响了人们的日常生活,尤其是饮食。每个季节、每个月乃至每一天,都与五行中的某一元素密切相关。比如,春天属于木,夏天属于火,秋天属金,冬天属水,土则贯穿其中,处于中央。根据这一理论,食物的选择也会依据季节和五行进行调整,以达到养生的目的。

农历新年的食物搭配和节令紧密相关,特别是在这个季节,天文观测和农耕的周期性变化促使了食物的选择。例如,在冬季这个水的季节,人们倾向于食用滋补性的食物,如鱼、羊肉等,以调和体内的寒气。而在新春时节,由于木和火的气息逐渐回升,食物也开始趋向温暖和热气腾腾的特点,例如火锅和热菜,以抵御寒冷并激发春季的生机。

传统习俗中的五行理念

从传统习俗来看,五行理论不仅影响了食物的选择,还渗透在新年的各项活动中。例如,春节期间有许多与食物和颜色相关的民间习俗,往往带有五行调和的智慧。比如,春节食用的“年糕”寓意着“年年高升”,其成分和做法是木(年糕)与土(土地)相结合,象征着生长和丰收;而“饺子”则有着火与金相生的寓意,寓意着财富和家庭团圆。

在一些地方的年夜饭中,常常会看到色彩丰富的菜肴,这其中包含了金、木、水、火、土等五行的元素。例如,吃带有红色食材的菜肴(如红烧肉、辣椒等)可以强化火元素,带来温暖和热情;而有些地区则喜欢食用水产品,如海鱼、虾类等,以补充冬季水的元素。

历史案例之一:明清时期的饮食与五行

明清时期,五行学说对饮食的影响更加深入。那时,许多书籍和典籍中对新年饮食进行了详细的规定,尤其在宫廷中,年夜饭的安排往往根据五行之道精心设计。《明清饮食文化》一书中提到,皇帝的年夜饭菜单上常常会有五道菜肴,每道菜肴代表一个五行元素。以此来保证国家的安定与农耕的顺利。

例如,一道名为“长寿面”的菜肴被认为是水和木的结合,象征着长寿与繁荣。又如一道“福字饺子”,被认为是金和土的结合,象征着财运与安康。通过这些食物的组合,既体现了五行的调和,又寓意着对未来一年的祝福。

历史案例之二:宋代的食材与五行的应用

宋代时期,五行思想对饮食的影响更加细化。当时,饮食文化非常讲究,很多食谱和食材的选择都要根据五行进行配搭。在《宋史·饮食志》中,有许多对新年食物搭配的记载。例如,春节时节会特别准备鱼类、肉类和绿叶蔬菜等食品,以此来平衡五行中缺失的元素。鱼被认为是水的代表,寓意着年年有余;绿叶蔬菜则代表木和生长,帮助人体维持生命力。

通过这些食材的调配,人们不仅能保持身体的平衡,还能迎接新的一年,祈愿五谷丰登、国泰民安。

五行理念在当代的延续

时至今日,五行饮食理念依然在许多家庭的年夜饭上有所体现。在现代社会,人们对五行的理解不仅停留在食物的选择上,还扩展到了家庭成员的健康、运势和日常生活中。比如,在一些年轻家庭中,会选择一些营养丰富、色彩鲜艳的菜肴,以迎合五行相生的原则,确保家人身体健康、事业顺利。

此外,五行理论也在一些新兴的餐饮文化中得到了传承。如今,许多健康饮食理念如“食疗”、“养生餐”等,都融入了五行调理的思想,帮助人们保持身体和心理的平衡,继续延续这一千年文化的智慧。

起名大全

最近更新

- 求分享贺姓灵韵悠长的男宝宝名字,灵动俏皮的

- 2025年07月22日是否为结婚好日子? 办婚礼适合吗?

- 揭秘生辰八字五行缺什么,能否通过调整改运?

- 2025年08月20日装修有没有问题? 适合装修开工吗?

- 生辰八字五行缺啥?揭秘如何调整运势提升命运

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车适合吗? 提车买车是好日子吗?

- 命运密码解密:你忽略的八字误区竟决定了未来的走向

- 农历新年吃什么与五行相生相克的关系

- 男孩用厉字取名:五行、寓意、音律三维度解析

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土日子有没有选对? 今日建筑房屋好吗

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚日子有没有选对? 提亲合适吗?

- 珍字的五行属性及女孩取名的寓意延伸

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气