节气:小寒背后的农耕智慧

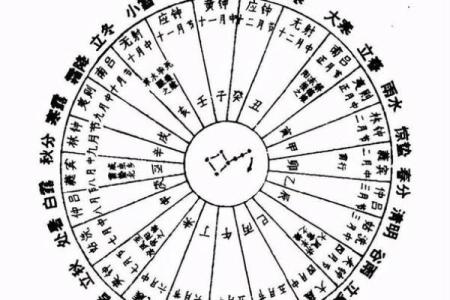

小寒作为中国二十四节气之一,通常出现在每年1月5日左右。这个节气不仅标志着冬季的深入,也是农耕社会中十分重要的节令。在古代,农民根据这一节气调整农业生产安排,同时,小寒的传统习俗和背后的天文、农耕智慧也展现了中国古人对自然界规律的精妙把握。

小寒的起源与农耕智慧

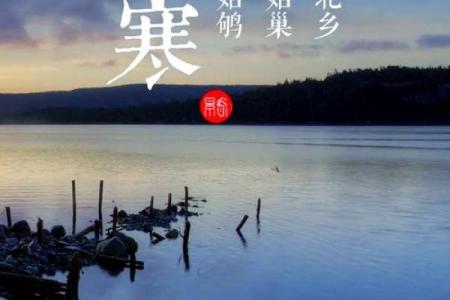

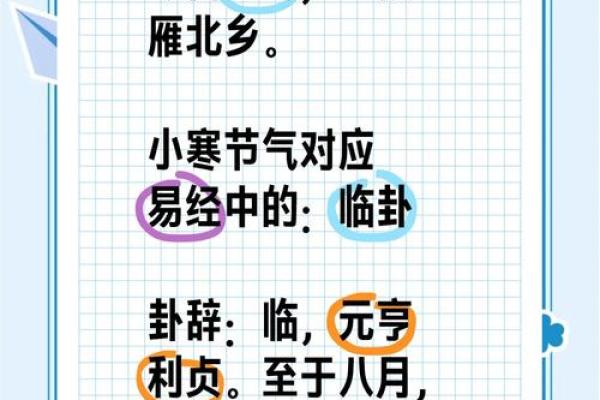

小寒节气的到来,标志着一年中最寒冷的时期。这个节气的名称本身就透露着与寒冷气候密切相关的农耕特点。根据天文历法,太阳到达黄经285度时便进入小寒。小寒之后,北风更冷,降雪也会增多,这时候农作物的生长几乎停止,大部分农田进入冬季休整期。古人通过对气候变化的细致观察,结合天文学和农学知识,将这一时节确定为寒冷的标志,提醒农民进入养护阶段。

在古代农业生产中,寒冷的冬季为农民提供了修整土地和准备春耕的机会。小寒的到来,意味着需要更加重视冬季作物的保护措施,如加固温室、修整农具、储备粮草等。因此,农耕智慧不仅体现在耕种技术的传承上,更体现在对季节变化的理解与应对。

传统习俗与饮食活动

在小寒节气期间,传统习俗通常与冬季饮食和防寒活动相关。古人注重在这一时节进补,以抵御寒冷。例如,北方有吃“腊肉”的传统,腊肉的制作不仅是一种保存食物的方法,也寓意着家庭的富足和节令的到来。在南方,吃糯米团子和热气腾腾的火锅,成为了驱寒增暖的习惯。

此外,小寒节气还有着一系列民间活动,如“踩雪”和“打雪仗”,这些活动不仅增强了人们的身体素质,还丰富了寒冬时节的精神生活。而在农村,许多地方还会举行祭祖活动,以祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。这些习俗体现了人与自然的和谐共处,也反映了农耕社会中人们对自然规律的敬畏。

历史案例:东汉的农事安排与节气

东汉时期,农耕文化得到了空前的发展。根据《礼记》中的记载,东汉时期的农民已经明确意识到节气与农业生产的密切关系。小寒时节,农民会根据天候寒冷的特点安排田地休耕,专注于土壤的休整与土地的肥沃。此时,他们会播撒肥料、修理农具,为即将到来的春耕做好充分准备。

更为关键的是,东汉时期的农学家贾思勰在其著作《齐民要术》中详细论述了不同节气对农业生产的影响。他明确指出,在小寒之后,寒冷天气虽然不利于农作物的生长,但却适宜对土壤进行深翻,改善土质,以便在春天到来时获得更好的种植条件。这一农耕智慧不仅展现了对季节变化的深刻理解,也为后代农业生产提供了宝贵的经验。

历史案例:宋代农耕的季节性安排

宋代是中国农耕文化的黄金时期,农田管理和季节性安排得到了进一步的完善。宋代的农民在小寒节气时,除了进行土地的修整外,还会开始对冬小麦和冬季蔬菜的保暖工作。他们使用稻草、麦秸等材料覆盖农田,以减少寒冷天气对作物的影响。通过这些细致的农事安排,宋代的农民确保了小寒过后,农业生产能够在春天顺利进行。

在这一时期,宋代文人如苏轼、欧阳修等也提到小寒节气的农事安排,他们从不同的角度讲述了节气如何影响农业生产。例如,苏轼曾在《东坡志林》中写道:“小寒大寒,天气最寒,农人事事皆需防寒”。这些记载不仅反映了当时的农耕智慧,也展示了农民如何在不同节气中巧妙地调整农业生产策略。

农耕文化的延续

随着社会的发展,现代农业逐渐摆脱了传统的农耕方式,但节气与农业生产的联系依然得以延续。许多现代农业技术仍然尊重节气的规律。例如,温室农业和精细化管理使得农民能够更好地应对寒冷天气,提高作物的产量和质量。同时,随着气候变化的加剧,现代农业更加注重节气对水资源、土壤健康和作物生长周期的影响。

许多农业专家和农民依然通过借鉴古代节气智慧,进行科学种植和合理的农事安排。现代农民不仅重视冬季农田的保温、土壤的改良,还在节气时节合理安排种植作物的时间,以达到最优的农业效益。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气