节日中的文化传承与现代应用

每年农历正月初一,家家户户都会举行丰富多彩的庆祝活动,标志着新一年的开始。这一传统源远流长,涵盖了许多具有深厚文化底蕴的习俗,体现了人们对于自然界变迁的尊重与对美好生活的期许。

春节的起源:农耕文明与天文观察的结合

春节的历史可追溯到几千年前,最早与中国古代的农耕文明密切相关。古人根据天文现象,如太阳的运行、月亮的周期以及节气的变化,逐步形成了以农事活动为基础的节庆体系。春节正是与冬至后的一个重要节气——“立春”密切相关,象征着寒冬的结束和春天的到来。古人认为,农历新年的到来,是天地万物更新换代的时刻。通过庆祝春节,不仅希望获得上天的庇佑,确保丰收,还表达了对自然周期的敬畏。

据《礼记》记载,春节作为“岁首”的庆典,最初并没有固定的日期,随着天文历法的不断发展,最终确定了以“腊月二十九”或“三十”为岁末,腊月初一为新年的开始,构成了如今的春节。

春节的传统习俗:饮食与活动

春节期间的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是团圆饭、贴春联、放鞭炮等。团圆饭是春节最重要的家庭聚会形式,象征着亲情的凝聚与家庭的和睦。饭桌上的菜肴更是精心挑选,以期带来好运。比如,鱼的象征意义是“年年有余”,意味着每年都会有丰盈的收成。饺子也是不可缺少的传统食品,特别是在北方,象征着“招财进宝”,因为饺子形状像元宝,寓意财富的积累。

放鞭炮和燃放烟花也是春节的重要活动之一,传统上人们认为可以驱赶“年怪”,消除一年的晦气,迎接新一年的好运。《大元大一统志》记载,鞭炮的使用最早是在元朝,后来逐渐演变成春节的标配。

清明节的文化传承

清明节作为传统的祭祖节日,至今仍然保持着重要的文化意义。清明节起源于先秦时期的寒食节,最初与春天的气候变化和农耕活动紧密相连。古人认为,春季是农田耕种的最佳时机,祭祀活动可祈求丰收。而寒食节的设立,则是为了纪念介子推,他在春秋时期为保国家百姓的安全,捐躯自焚。清明节的祭祀活动,经过数千年的历史演变,形成了扫墓、祭祖、踏青等一系列习俗。

《左传》中有记载,春秋时期的祭祖活动已经相当盛行,清明作为祭祀的主角之一,体现了对先人的尊敬与对家族传承的重视。时至今日,清明节的传统仍然保留,扫墓、踏青等活动成为了家庭团聚和表达敬意的重要方式。

端午节的历史渊源

端午节作为中国的传统节日之一,历史悠久,起源可以追溯到春秋战国时期。最为流行的说法是端午节纪念屈原。屈原忠诚爱国,忧国忧民,在国破家亡的情况下投江自尽。人们为了纪念这位伟大的诗人,开始在每年农历五月初五举行端午节活动,最具代表性的就是赛龙舟和食粽子。

龙舟竞渡源自古代的水上祭祀活动,而粽子的吃法则源于人们投江救屈原的传说。《史记》有记载,早在汉代,端午节的龙舟赛便已兴起。如今,端午节的庆祝活动已逐渐演变为以家庭和社区为单位的盛大节日,龙舟竞赛和包粽子成为了家庭团圆与文化传承的重要组成部分。

春节的全球化与创新

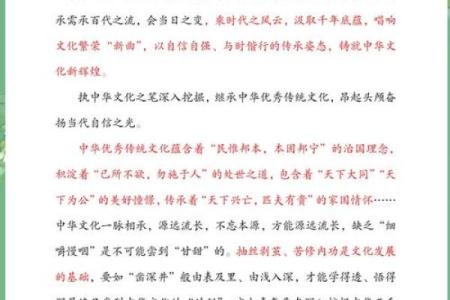

随着时代的变迁,许多传统节日不仅仅局限于本土庆祝,已经在全球范围内传播。春节作为中华文化的代表性节日,已经成为许多国家华侨华人的重要节日。即使是一些不以农耕为主的国家,春节的庆祝活动依然得到了广泛传播和认同。在现代社会,春节的庆祝形式更加多样化,除了传统的团圆饭、放鞭炮、拜年等习俗外,越来越多的人开始利用互联网和社交媒体分享节日的喜悦,这也让春节成为了一个跨越国界的节日。

传统的春节文化在现代生活中得到了新的诠释,体现了人们对历史的敬仰与对未来的期望。通过现代的传承方式,春节不仅仅是一个单纯的节日,它还承载着文化的传递与情感的连接,成为全球华人共同的文化纽带。

起名大全

最近更新

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修合适吗 今日装修开工能算好日子吗

- 胡姓女孩取清新俊逸的名字,有什么阳光开朗的?

- 2025年07月25日开业可不可以? 今日开业行吗?

- 节日中的文化传承与现代应用

- 姓金女孩清新脱俗的名字,怎样取更显智慧?

- 圣字取名男孩:从属性到寓意的全方位应用指南

- 2025年08月03日搬家能算好日子吗? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 想给黄姓宝宝起朗朗上口的名字,女孩名字求推荐

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门行不行 今日安门好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)是否是装修吉日 装修吉日宜忌查询

- 2025年08月03日搬家算不算好日子? 适合搬家入伙吗?

- 2025年07月22日是否是结婚吉日 办婚礼吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气