农历节日表:与自然同步的农业历法与生活节奏

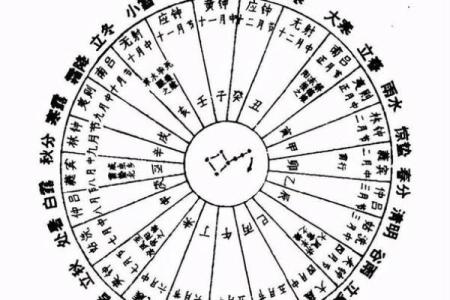

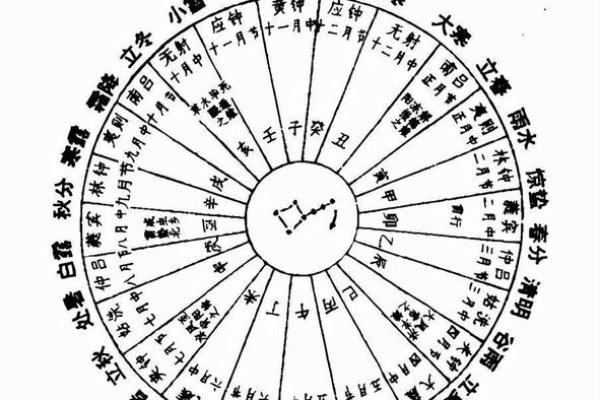

农历作为我国传统的历法之一,历史悠久且与自然环境紧密相连,它通过节令的变化来指导农业生产和生活节奏。农历的起源与古代中国的农耕文化和天文学有着深厚的渊源。早在古代,人们便通过观察天象、气候变化和动植物的生长周期,制定出了与自然同步的农历节令。农历节日表不仅是一个时间的标尺,更是传统文化和民俗活动的重要载体,展示了人们与自然和谐共生的智慧。

农耕与天文的结合

农历的形成与中国古代农耕社会密切相关。古代中国的农民依赖天文现象来指导农业生产,尤其是二十四节气的设立,它精确地与自然界的季节变化相对应。二十四节气不仅反映了气候的变化,也帮助农民确定耕作与收获的时机。例如,立春意味着冬季结束,春耕开始;而秋分则提示农民进入收获季节。农历的节令表反映了农民根据气候变化安排生产活动的智慧。

历史上,许多农历节日都与天文现象或农业活动密切相关。春节、清明、端午、中秋等节日的形成,都和农业生产的不同阶段息息相关。春节作为农历年的开始,标志着春耕的启动;清明节气节令适合踏青扫墓,也与春耕季节相关联;端午节则是在夏季即将来临之时,表示进入了农田管理和防疫的时节。这些节日体现了农历如何与自然规律、农业生产周期同步。

传统习俗与饮食文化

在农历节日中,许多传统习俗和饮食文化是与农业活动息息相关的。春节期间,人们通常会吃饺子、年糕等象征富贵和团圆的食物。饺子的形状像元宝,象征着财富的到来;年糕则寓意着步步高升,预示着来年的好运与丰收。而端午节吃粽子则与驱邪保健、祈求丰收的传统相契合,粽子包裹着糯米和各种馅料,象征着对五谷丰登的祈愿。除了食物,节日里还有许多民间活动,如春节的放鞭炮、舞龙舞狮、端午节的赛龙舟等,这些活动不仅有着强烈的地域特色,也反映了人们对于农业丰收和自然力量的敬畏与感恩。

历史案例:唐代与宋代的节令变迁

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,农业生产力高度发展,天文技术也有了较大的进步。唐代的农历节令体系已经趋于完备,节令的实施对农耕活动产生了深远影响。例如,唐代的“春节”不仅是农历新年的象征,它的庆祝活动也体现了对春天的迎接和对新一年丰收的期盼。在唐代文人如白居易的诗作中,也能看到春耕和农事的描写,反映了农业生产对当时社会的重要性。

宋代则是在农业科技和天文观测方面有了新的突破,尤其是在宋朝的农历节令表的调整中,对二十四节气的认识和运用更加精准,宋代农业得到了更大的发展。与此同时,宋代的饮食文化也得到了发展,许多传统节日的食品开始有了更丰富的变化和细致的分工,如宋代的中秋节月饼和端午节的粽子,都在这一时期得到了较大程度的普及。

农历节日的现代延续

进入现代,尽管生活节奏加快,农业生产方式发生了巨大的变化,但农历节日依然在民众中得到了广泛的传承与弘扬。尤其是在春节、清明、端午和中秋等节日,民众通过不同的方式进行庆祝与纪念,饮食、习俗和文化活动的传承,不仅体现了对祖先传统的敬重,也是一种现代人对与自然和谐相处的文化认同。今天,虽然农业生产已经机械化和现代化,但农历的节令依然在生活中扮演着重要角色,它提醒人们自然界的变化,以及人类与自然、与土地的深厚联系。

这种传统节日的现代传承不仅体现在家庭和社区的庆祝活动中,还通过文化、旅游和教育等形式得到了广泛的传播。尤其是随着全球化的进程,越来越多的人开始认识到农历节日的独特魅力与文化价值,农历也在世界范围内找到了新的生命力。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气