白族泼水节:透过水的洗礼看白族的传统与信仰

泼水节,作为白族的传统节日之一,承载着丰富的文化内涵和深厚的信仰底蕴。每年农历四月初八,白族人民用泼水这一独特的方式迎接新的一年,传递着对生命、对自然、对神明的敬畏和感恩。从古至今,泼水节不仅是一个庆祝春天的节日,更是一场融合了天文、农耕、信仰与人文的盛大仪式。

泼水节的起源:天文与农耕的结合

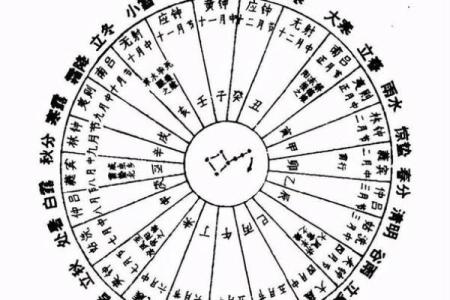

泼水节的起源可以追溯到古代的农耕文明。白族的农耕文化与天文息息相关,他们深知天象变化与农业生产之间的密切关系。农历四月初八,正是春耕的时节,农田的耕作与播种进入关键期。这个时候,农民们通过观测星象和天气的变化,预测即将到来的丰收。泼水节的活动,正是源自这种对自然变化的敏感与尊重。水在白族人心中具有神圣的象征意义,它象征着生命的源泉与大地的滋养。在这个特殊的日子,泼水不仅是清洁身体、迎接新年的仪式,它还代表着与大自然的和谐共生。

同时,泼水节也与白族的天文信仰紧密相连。古人认为,泼水是一种祈求降雨的仪式,尤其是在旱季来临之前,白族人民相信通过泼水的方式可以呼唤天上的神灵,带来丰沛的雨水和丰富的农作物。

传统习俗:饮食与活动的文化表达

在泼水节的传统习俗中,饮食与活动常常交织在一起,展现了白族人民的热情与好客。节日期间,白族家庭会准备丰盛的宴席,餐桌上常见的菜肴有白族传统的凉拌菜、酿豆腐、手抓饭等,讲究食材的新鲜与美味。尤其是“泼水酒”,这是一种以米酒为主料、加入香草和水果的传统饮品,象征着幸福与团圆。在这个特殊的节日里,食物不仅是滋养身体的手段,更承载着白族人对家族、对亲朋的祝福与思念。

此外,泼水节的活动形式丰富多彩。最具代表性的当属泼水仪式。人们穿着节日盛装,携带水桶和水壶,在街道上、广场上、寺庙前互相泼水,表达对他人的祝福。这个过程充满欢乐与喜庆,是一种极具社交性的集体活动。在一些地方,还会举行传统的歌舞表演与民间竞技活动,如龙舟竞赛、摔跤比赛等,体现了白族人活力四射、喜庆融洽的生活态度。

唐朝的泼水节

历史上,白族人民对水的崇拜早有记载。唐朝时期,泼水节在白族地区逐渐形成,成为了庆祝春天的盛大节日。根据《大元大一统志》记载,白族人会在春天举行盛大的祭祀活动,祈求来年丰收。泼水成为了其中不可或缺的环节。唐代诗人白居易在《大元大一统志》中提到,泼水节时,白族人民在溪流和池塘边举行祭水仪式,祭祀水神,求得水源充沛和土地肥沃。这个仪式既表达了白族人对自然的敬畏,也反映了他们对农耕生活的依赖。

清朝的泼水节演变

到了清朝时期,泼水节的形式与内容有了进一步的发展。清代的泼水节不仅包含了对水神的祭祀,还融入了更多的民间信仰和文化表现。例如,清代的白族村落会在泼水节期间举行盛大的舞龙舞狮活动,增添了节日的热烈气氛。根据《白族风俗》一书的记载,当时的泼水节不仅仅是一个简单的节庆,更成为了白族社区团结和凝聚的象征。这个节日使得人们在欢乐的氛围中忘却烦恼,增进彼此间的感情。

泼水节的当代发展

今天,泼水节不仅仅是白族人民的传统节日,更成为了云南省乃至全国范围内的重要文化节庆活动。现代的泼水节虽然保留了许多传统元素,但也与现代社会的生活方式相融合,成为了各族人民共庆的盛大节日。特别是在大理等地,泼水节已经成为吸引游客的文化盛会,吸引了无数游客前来体验白族的传统文化。

在当代,泼水节的文化传承不再局限于地方性庆典,它逐渐成为了一种全国范围内的文化符号。在这个节日里,泼水不仅仅是一个单纯的民俗活动,它也是对白族历史和文化的深刻诠释。在这个过程中,白族人民通过泼水这一行为,传递着他们对美好生活的追求,对自然力量的崇敬,以及对未来的期许。

起名大全

最近更新

- 求分享贺姓灵韵悠长的男宝宝名字,灵动俏皮的

- 2025年07月22日是否为结婚好日子? 办婚礼适合吗?

- 揭秘生辰八字五行缺什么,能否通过调整改运?

- 2025年08月20日装修有没有问题? 适合装修开工吗?

- 生辰八字五行缺啥?揭秘如何调整运势提升命运

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车适合吗? 提车买车是好日子吗?

- 命运密码解密:你忽略的八字误区竟决定了未来的走向

- 农历新年吃什么与五行相生相克的关系

- 男孩用厉字取名:五行、寓意、音律三维度解析

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土日子有没有选对? 今日建筑房屋好吗

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚日子有没有选对? 提亲合适吗?

- 珍字的五行属性及女孩取名的寓意延伸

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气