探秘二月节日背后的民俗与历史

每到二月,许多地区的民众都会举行一系列丰富多彩的传统节庆活动,这些活动不仅是对节令的庆祝,也是对悠久历史和文化的传承。从古代的农耕文明到今天的现代社会,二月的节日背后蕴藏着丰富的民俗和深厚的历史底蕴。本文将从二月节日的起源、传统习俗以及现代传承这三方面进行解析,带你走进这些传统节庆的深层文化。

起源:农耕与天文的交织

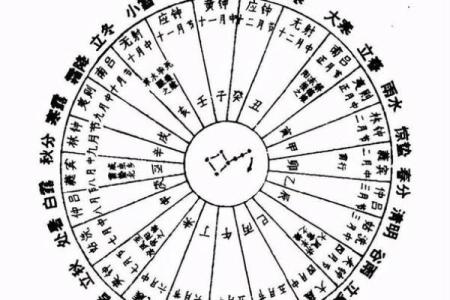

二月节日的起源与古代的农耕文化紧密相连。在农业社会中,二月是一个重要的节令,标志着春天的开始。这个时节,农民开始忙碌于春耕,种植庄稼的准备工作渐渐进入高峰。中国传统节令以二十四节气为基础,其中“立春”作为二月的开始,意味着冬季结束,春季来临。立春不仅是天文现象的标志,也直接影响了农事活动的开始。

此外,二月节日与天文的关系也有着紧密的联系。根据古代的天文学理论,二月是太阳黄经接近“辛丑”这个位置的时刻,意味着阳气回升,万物复苏。古人以此为依据,制定了很多与春耕相关的仪式和活动,借此祈求风调雨顺、五谷丰登。二月的节庆活动,正是基于这一农事周期而设立,具有强烈的自然崇拜和对农业丰收的期盼。

传统习俗:饮食与活动

二月节日的传统习俗丰富多彩,从饮食到活动,每一项都承载着不同的文化意义。首先,饮食方面,二月的节日通常会呈现出浓厚的节庆氛围。在很多地方,人们会制作和享用“春饼”,这是春季的传统食物,象征着迎接春天和丰收。此外,“元宵节”期间,食用元宵也是一项传统习俗,元宵代表着团圆和幸福,尤其是在家庭聚集的时候,吃元宵已成为一种不可缺少的节日传统。

在活动方面,二月节日的传统活动也颇具特色。以元宵节为例,赏花灯、猜灯谜、舞龙舞狮等活动,都是为期一夜的庆祝盛典。这些活动有着深厚的文化背景,既是对农耕文化的传承,也表达了人们对幸福美满生活的向往和追求。特别是在元宵节晚上的“灯会”,象征着驱除寒冷和不幸,迎接光明和新生。

东汉时期的“立春”祭祀

在东汉时期,立春节日的意义尤为重要。历史典籍《汉书》记载,当时的朝廷会举行盛大的立春祭祀活动,以祭天祈求农业丰收。尤其是在春耕的开始阶段,立春祭祀不仅是对天帝的恭敬,也体现了当时社会对农耕的依赖。祭祀时,朝廷会准备大量的牲畜作为祭品,并且举行一系列仪式,包括击鼓、奏乐等,场面庄重且富有仪式感。

这一活动不仅表明了农耕社会对天文现象的深刻理解,也体现了人们对自然力量的尊重和敬畏。在今天,尽管这种祭祀活动已经不再盛行,但二月节日中的许多习俗,依然可以追溯到这一时期,成为现代社会文化的一部分。

唐代的“元宵节”盛况

元宵节在唐代时期曾达到一个历史高潮。唐代诗人唐婉在《元宵行》中写道:“火树银花合,星桥铁锁开”,生动描绘了元宵节期间的灯火辉煌和热闹景象。唐代的元宵节不仅仅局限于家庭团聚,更是一个全城盛大的庆祝活动。长安城内的灯会规模宏大,五光十色的花灯让整个城市如同进入了一个光明的世界,街头巷尾的舞龙舞狮和猜灯谜等活动,更是增添了浓厚的节庆气氛。

这一节日的盛大庆祝,不仅表达了唐代人对美好生活的向往,也反映了社会文化的繁荣。元宵节的习俗,在唐代以后经历了历史的沉淀与变迁,至今仍在中国各地盛行,成为了人们最为喜爱的传统节日之一。

元宵节的当代庆祝

在今天,二月节日中的元宵节依然活跃在全国各地。尤其是在大城市中,元宵节期间的大型灯会和各种庆祝活动都已成为不可或缺的文化标志。无论是在家庭团聚时食用元宵,还是参与到盛大的灯会和文艺演出中,二月节日的传统习俗已经深深植根于现代人的生活中。

随着时代的发展,现代科技也为传统节日注入了新的活力。例如,一些地方利用数字化技术举办虚拟灯会,不仅让年轻人体验到节日的乐趣,还增加了节庆的互动性和趣味性。元宵节的庆祝方式越来越多元化,但其核心的文化意义——团圆与希望——始终未变。

这些现代传承不仅展现了传统节日的生命力,也让我们在快节奏的现代生活中,依然能够感受到浓浓的节日氛围和文化底蕴。

起名大全

最近更新

- 今日是复查吉日吗 2025年10月4日复查这天能吗

- 今天适合购买狗狗吗 2025年10月4日购买狗狗是不是最合适的日子

- 今天适合治修道路吗 2025年10月4日治修道路是适合的吉日吗

- 今日是修门吉日吗 2025年10月4日修门是不是好日子

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土吉利吗? 今日动土能算好日子吗

- 酉时生辰八字合婚看什么?解析如何影响两人缘分

- 廉姓飘逸出尘的女孩取名,如何取更显气质?

- 今天适合请佛吗 2025年10月4日适合请佛吗

- 今天适合脱孝吗 2025年10月4日是不是适合脱孝的好日子

- 今天适合彻底打扫吗 2025年10月4日是不是彻底打扫的好日子

- 今天适合社火表演吗 2025年10月4日社火表演宜不宜

- 今天适合水产养殖吗 2025年10月4日水产养殖合适吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气