夕节:如何传承传统与创新融合

夕节作为中国传统的节令之一,起源深厚,具有独特的文化魅力。它的传统和创新的结合,不仅体现了历史的延续,也展示了文化的活力。通过深入解析其历史背景、传统习俗以及现代传承方式,夕节所承载的文化价值和智慧,依然能够在现代社会中得到发扬光大。

起源:农耕与天文的结合

夕节的起源可追溯到中国古代的农耕社会和天文观测。农耕文化的蓬勃发展,促使人们根据天文现象的变化来安排农业生产活动。古代中国的天文学家通过观察日月星辰,逐步总结出了“二十四节气”这一时间体系,其中夕节便是依据太阳的运动轨迹而定的。

在农耕时代,夕节作为二十四节气之一,标志着秋季的到来。这个时节,天高气爽,昼夜温差大,正是收获的季节。传统农业社会对气候变化的敏感,使得这一节令成为了农民们的生活指导,确保了他们在正确的时机进行农事活动,达到最佳的农业生产效益。随着历史的流变,夕节不仅成为了农耕的指引,还承载了天文学知识,展现了中国古代科学的智慧。

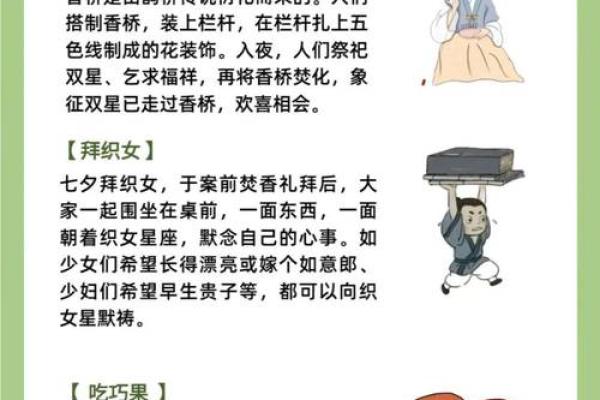

传统习俗:饮食与活动的传承

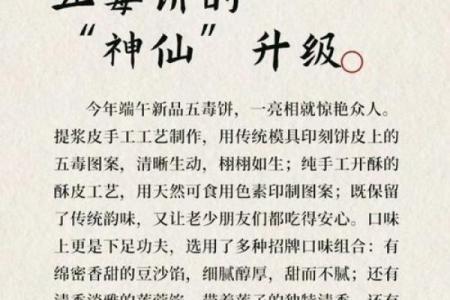

在夕节这一传统节令中,饮食和活动是不可或缺的文化元素。秋天是丰收的季节,夕节的饮食习俗主要体现了人们对季节变化的适应与尊重。例如,秋季正是丰收季节,大家会品尝应季的水果和美食,如柿子、葡萄、栗子等。这些食物不仅富含营养,而且是大自然的馈赠,体现了人们对自然的敬畏与感恩。

此外,夕节的传统活动也充满了浓厚的文化气息。古人会举行祭祀活动,祈求丰收、安康。在一些地区,人们会举行篝火晚会,跳舞、唱歌,庆祝丰收,表达对大自然的感恩。这些活动不仅增强了社区的凝聚力,还在世代相传中,培育了人们的团结精神和对节令文化的认同。

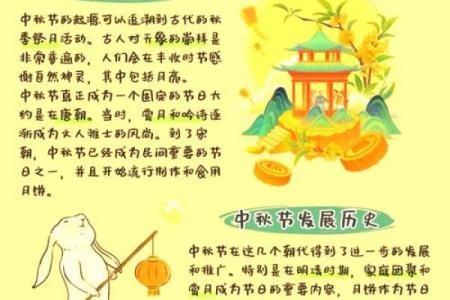

唐代的夕节祭祀

唐代是中国历史上一个文化盛世,夕节作为传统节令,在这一时期得到了更加丰富的文化内涵。在唐代,夕节不仅仅是一个农业节令,它还具有深厚的文化和宗教意义。唐代的诗人、文化名人,常常在夕节期间,通过祭祀、宴会等形式,表达自己对祖先、天地神灵的敬仰与感恩。

例如,唐代著名诗人杜牧便在夕节时通过诗歌表达秋天的丰收与人们的喜悦。通过这些诗歌,我们不仅能感受到唐代对夕节的重视,也能从中看出夕节在社会生活中的重要性。这一历史实例,说明了夕节在传统文化中的地位,既是对自然变化的敬畏,也是一种文化和精神的延续。

明代的“秋祭”习俗

明代时期,夕节的传统习俗更加系统化和仪式化。秋祭作为一项重要的活动,在夕节期间举行。秋祭主要是祭天祈求风调雨顺,农业丰收。通过这种祭祀活动,明代人们表达了对自然的感恩,同时也加强了社会秩序和国家对农业的重视。

这一历史习俗的存在,不仅是对自然界规律的尊重,更是通过祭祀的形式,凝聚了社会的精神力量。明代的秋祭活动,深刻地影响了后世的夕节文化,也成为了传统节令文化的重要组成部分。

创新与传统的融合

随着社会的进步,夕节在现代社会中也经历了创新与传承的融合。在现代,尽管农耕社会的背景发生了巨大变化,但夕节作为一个具有深厚文化底蕴的节令,依然得到了社会的广泛关注和尊重。

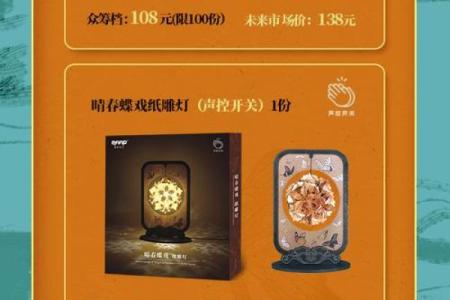

在现代,许多城市和乡村依然保留了夕节的庆祝活动。通过创新的方式,夕节的传统习俗得到了新的生命。例如,在一些地方,夕节的庆祝活动不仅仅限于传统的祭祀和宴会,还融合了现代的艺术表现形式,如舞台表演、文艺晚会等。这些活动不仅让人们体验到了传统的魅力,也通过现代化的方式,使得夕节更加贴近当代人的生活。

同时,夕节的饮食文化也随着时代的发展,不断被赋予新的意义。许多餐馆和家庭开始注重秋季的健康饮食,推出与夕节相关的应季菜肴,这不仅让人们品尝到季节的味道,也让传统饮食文化在现代社会中焕发了新的生机。

通过对历史与现代的结合,夕节的传统文化得以在今天继续传承与创新。这种文化的传递,不仅仅是对节令的庆祝,更是对祖先智慧的敬仰与尊重。

-

-

-

-

-

-

-

-

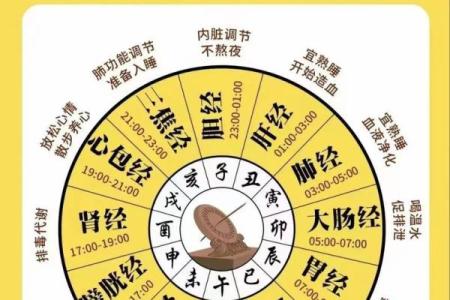

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 今日是制作房梁是吉日吗 2025年9月29日这天制作房梁好不好

- 2025年9月21日几点适合回娘家 回娘家几点几分是吉时

- 误区揭示:命运密码如何影响与母亲的关系

- 今日是动土装修吉日吗 2025年9月25日动土装修能吗

- 2025年9月21日几点适合乔迁新居 乔迁新居吉时查询

- 今日是办寿宴吉日吗 2025年9月24日办寿宴是否适宜

- 2025年9月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年07月24日动土日子合黄道没? 动土建房能算好日子吗

- 今日是分娩吉日吗 2025年9月28日是不是最合适分娩的好日子

- 2025年9月21日几点购买房产吉利 购买房产几点是吉时

- 今日是分娩吉日吗 2025年9月25日适合分娩吗

- 姓滑取热情洋溢的名字,女孩名字怎么搭配更出彩?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气