重阳节:佛教与养生文化的结合,如何通过禅修安享晚年

重阳节是中国传统节日之一,通常在农历九月初九庆祝。它不仅与秋天的农耕活动息息相关,也是人们敬老、祈福和养生的时刻。在这个节日里,佛教文化与养生文化的结合尤为突出,特别是通过禅修的方式,帮助人们安享晚年。通过禅修,人们可以修身养性,调节身心,延年益寿。本文将探讨重阳节的历史背景、传统习俗,并结合典籍与现代传承,阐述佛教与养生文化如何通过禅修帮助人们安享晚年。

重阳节的起源与文化背景

重阳节的起源可以追溯到远古的农耕时代。据史书记载,九月初九是农历中的阳气最旺盛的一天,也意味着丰收的季节。在古代,重阳节是一个祭祀祖先、祈求丰收的日子。随着时间的发展,重阳节逐渐演变为一个重视老年人健康、尊老敬老的节日。特别是佛教传入中国后,禅修与养生的理念逐渐融入重阳节的传统中,成为了人们追求长寿与内心宁静的重要方式。

佛教认为,人生的最终目标是解脱,禅修是通向解脱的修行方法。禅修强调内心的平静与清明,通过冥想与专注,帮助修行者摆脱烦恼,保持身心的健康与和谐。通过禅修,老人们能够清晰地感知自己的身体与内心,享受晚年的平静与安宁。

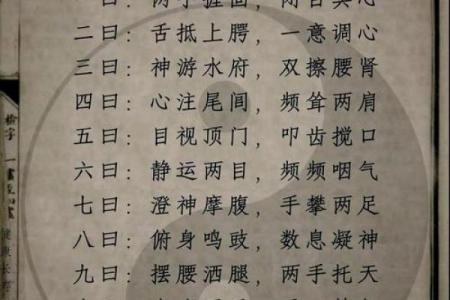

传统习俗与养生文化的结合

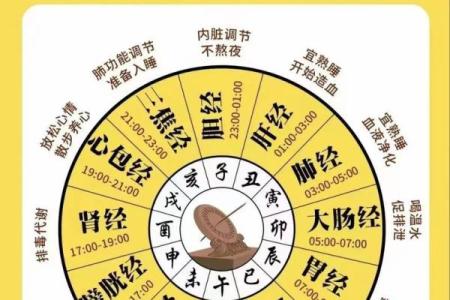

在重阳节的传统习俗中,饮食和活动是其中不可忽视的重要部分。重阳节有喝重阳酒、吃重阳糕、登高望远等习俗,均与健康与养生密切相关。重阳酒以菊花为主要原料,菊花有清热解毒、增强免疫力的功效,饮用菊花酒既能延年益寿,又能清理体内的杂质,符合佛教提倡的内外调和之道。而重阳糕则象征着家庭的团圆与幸福,寓意着人们对健康和长寿的追求。

此外,登高望远是重阳节的重要活动之一,古人认为登高能避邪消灾,有助于增强体质。实际上,这一活动与禅修中的“观想”有着异曲同工之妙。登高能够使人远离尘世的纷扰,抬头仰望广阔的天空,心灵得以升华,达到了与禅修相似的效果。

唐代僧人慧能的禅修实践

在历史上,有许多禅宗大师通过禅修追求身心的健康与灵性的提升。唐代的慧能大师便是一个典型的例子。慧能是禅宗的六祖,他提出的“无念为宗”的禅修思想,强调通过放下执着、清净心灵,达到真正的自在与安宁。他的禅修方法不仅帮助自己在动乱的时代中保持内心的宁静,也影响了无数的后人,成为佛教禅修的重要典范。

慧能的禅修方法强调简朴与直接,适合老年人及体弱者修习。通过“坐禅”与“默念佛号”,他教导人们通过简单的修行方式,达到身心的调和与健康的目标。重阳节期间,许多人会通过禅修与佛号的念诵,借此与慧能的禅修思想相联系,以此来延续这种古老的养生智慧。

明代文人王阳明的养生之道

另一位历史人物是明代的王阳明。他不仅是著名的哲学家、教育家,还提倡通过修身养性来达到身心健康。他主张“知行合一”,认为人的健康与精神状态息息相关。王阳明也在晚年通过禅修和养生方法保持了较好的身体状况,并且通过冥想来调节身心,追求内心的安定与和谐。

王阳明的养生思想与禅宗有着相似之处,他提倡通过内心的修行来促进身体的健康。在重阳节这样的日子里,借鉴王阳明的养生法则,老年人可以通过禅修与静心来保持精神和身体的平衡,从而实现安享晚年。

禅修与养生的结合

在现代社会,随着人们生活水平的提高,越来越多的人开始关注身心健康的关系。尤其是在老年人群体中,禅修作为一种古老的养生方式,逐渐得到了广泛的传播与实践。现代的养生机构和寺庙纷纷开设禅修课程,帮助老年人通过冥想、静坐等方式,放松身心,调节情绪,缓解压力。

例如,许多寺庙会在重阳节期间组织特别的禅修活动,邀请老年人参与。通过这种方式,不仅能促进老年人身心的健康,还能让他们感受到传统文化的深厚底蕴,进一步增强了对禅修养生的认同感。

通过禅修,老年人能够实现内心的宁静与平衡,进而达到长寿与健康的目标,真正体验到重阳节所倡导的“安享晚年”之意。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气

起名大全

最近更新

- 今日是卖出货物吉日吗 2025年9月25日卖出货物日子好吗

- 2025年9月22日几时招女婿最好 招女婿几点是吉时

- 藏族传统节日中的养生智慧与文化底蕴

- 今日是升迁宴吉日吗 2025年9月30日升迁宴适合吗

- 2025年9月21日几点谢神恩吉利 谢神恩吉时查询

- 今日是剪头发吉日吗 2025年9月29日是适合剪头发的吉日吗

- 2025年9月22日几时训练牛马最好 训练牛马几点几分是吉时

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家有问题吗? 今日乔迁新居适合吗?

- 今日是分开居住吉日吗 2025年9月27日分开居住当天黄历吉利吗

- 2025年9月21日彻底打扫在几点吉利 彻底打扫的吉时是几点几分

- 今日是剖宫产吉日吗 2025年9月26日剖宫产当天黄历吉利吗

- 2025年9月22日几时认干女儿最好 认干女儿几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气