苗族中秋节:团圆与祭月的古老传承

每年中秋节,家家户户都会团聚在一起,品尝美食、赏月,享受丰收后的喜悦。在苗族的传统中,中秋节不仅是一个团圆的时刻,更承载着祭月的古老仪式,蕴含着深厚的文化内涵。这一节日的源起与苗族的农耕文化以及天文学观念息息相关,形成了独特的传统习俗。

起源与农耕文化的关联

苗族的中秋节源于农耕文明的需求与自然节律的呼唤。在远古时期,苗族人民依赖农业生产,节令的变化直接影响着他们的生活和生产。中秋节的设立,恰好与秋季的丰收季节相契合,象征着农业的丰收和对自然神灵的感恩。因此,中秋节不仅是一个家庭团聚的日子,也是苗族人感谢天地、祈求安康和丰收的重要时刻。

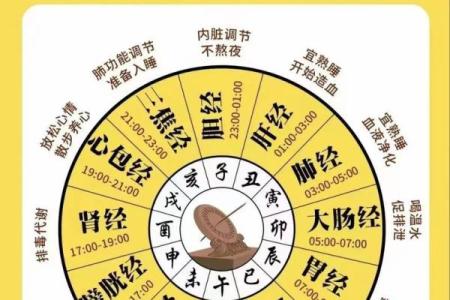

此外,苗族的天文学观念在中秋节的庆祝活动中占有重要地位。苗族人早在古代便已掌握了天体运行规律,他们根据月亮的盈亏变化安排农业生产,并根据月亮的周期来判断季节的变化。中秋节是对这些自然规律的庆祝,特别是满月的出现,被认为是大自然最完美的象征,意味着家庭与社会的圆满与和谐。

传统习俗与饮食文化

在传统的中秋节庆祝活动中,最具代表性的便是祭月和团圆的饮食习俗。苗族人民在中秋之夜,常常举行盛大的祭月仪式,祭品通常是月饼、果实、酒等,这些祭品代表着丰收和对月亮神灵的敬仰。在祭月的仪式上,苗族人会向月亮祈求丰收、安康、幸福与家族的团聚。祭月不仅是一种宗教信仰的体现,也是苗族对祖先和自然力量的一种感恩方式。

在饮食方面,苗族中秋节的传统食物也充满了象征意义。除了月饼,苗族还会准备一些糯米制品,如粽子和香饼,这些食物寓意着团圆与亲密。此外,苗族人特别重视家人团聚时的共食,这不仅是分享丰收成果,也是表达亲情、和谐和安康的方式。

古代的祭月仪式

在历史上,苗族的祭月仪式可以追溯到很久以前。根据《苗族大典》的记载,古代苗族每逢中秋时节,都要举行盛大的祭月仪式。在这个仪式上,族人们会摆上供品,点燃香烛,诵读祭文,祭月神灵,祈求来年丰收和家庭安康。这个仪式的核心意义在于表达对自然的敬畏和感恩,同时也是对祖先的追思与纪念。

月亮与丰收的联系

另一个历史案例可以追溯到苗族的月亮崇拜。苗族的传统中,月亮与丰收密切相关,尤其在秋季农忙过后,月亮的盈满象征着一年的劳动成果已经成熟。这种与农耕密切结合的天文信仰,逐渐在中秋节的习俗中形成了重要的祭月传统。苗族人相信,月亮不仅是丰收的象征,也是家族团圆和幸福的守护神。因此,中秋之夜的月亮,不仅代表自然界的圆满,也寄托了苗族人对未来希望的憧憬。

中秋节的延续与创新

随着时代的发展,苗族的中秋节庆祝方式也发生了一些变化,但传统的团圆与祭月习俗依然得以延续。尤其是在一些苗族聚居的地区,现代中秋节依然保持着传统的祭月活动,族人们会在家庭中举行小规模的祭月仪式,祈求幸福与安康。此外,随着社会的发展,越来越多的年轻人也开始将中秋节作为家庭团聚和文化传承的重要时刻,通过聚餐、赏月等方式,增强了对传统文化的认同和传承。

而在一些城市,苗族的中秋节习俗也融合了现代元素,例如举办传统的文艺演出、展览等,让更多的人了解苗族的节庆文化。同时,随着旅游业的发展,苗族的中秋节庆祝活动也吸引了大量游客,通过这些活动,苗族文化的独特魅力得到了更广泛的传播。

通过这些历史案例与现代的传承,我们可以看到,苗族的中秋节不仅仅是一个节日,更是一种文化的象征,承载着对自然的敬畏、对祖先的尊敬和对家族团聚的深厚情感。

-

-

-

-

-

-

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

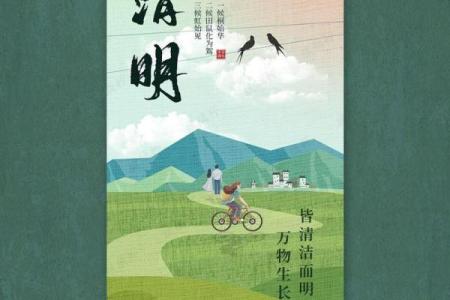

24节气 -

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月21日几点适合入土 入土的吉时查询

- 今日是剪发造型吉日吗 2025年9月27日剪发造型适合吗

- 2025年9月22日几点修建蓄水池最合适 修建蓄水池几点几分是吉时

- 男孩取名字带物字:五行属性与吉祥寓意的融合

- 今日是卖出货物吉日吗 2025年9月22日卖出货物日子好吗

- 2025年9月22日几时装修屋顶最好 装修屋顶吉日吉时查询

- 今日是办理丧事吉日吗 2025年9月24日办理丧事是适合的吉日吗

- 2025年9月22日几时建造房屋最好 建造房屋吉时查询

- 深度解析八字合婚,如何通过生辰八字改运?

- 今日是分娩吉日吗 2025年9月26日今天分娩宜不宜

- 2025年9月21日几点适合搬入新家 搬入新家几点是吉时

- 今日是刷墙吉日吗 2025年9月23日刷墙好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气