春节:农耕文化与家族团聚的深厚渊源

春节是中华文化的重要节日,深深根植于中国的农耕文化与家族团聚的传统之中。从古至今,春节不仅是人们对自然和宇宙的敬畏,更是家族成员团圆、传承文化的重要时刻。通过分析春节的起源、传统习俗及历史案例,可以更好地理解这一节日的深厚渊源。

春节的起源:农耕与天文的交织

春节的起源与中国的农耕文化密切相关。中国古代农耕社会讲究天人合一,四季变化直接影响农业生产。在春节这个时节,恰逢农历的新一年开始,也是冬季转向春季的过渡期。古人通过观察天象,发现冬至过后,白昼逐渐延长,气候回暖,象征着新一轮农耕周期的开启。春节因此成为了一个告别寒冷、迎接新生的节日。

在天文上,春节的日期是根据农历的冬至后第二个新月来确定的。这个时间点的选择,不仅与自然的循环规律密切相关,也符合农耕社会对天文现象的重视。古人认为,这个时节是天地回春、万物复苏的关键时刻,必须通过祭祀、庆祝等方式,向天地神灵祈求来年丰收与安康。因此,春节不仅仅是农民的节日,更是天文与农耕文化交融的象征。

春节的传统习俗:饮食与活动的文化传承

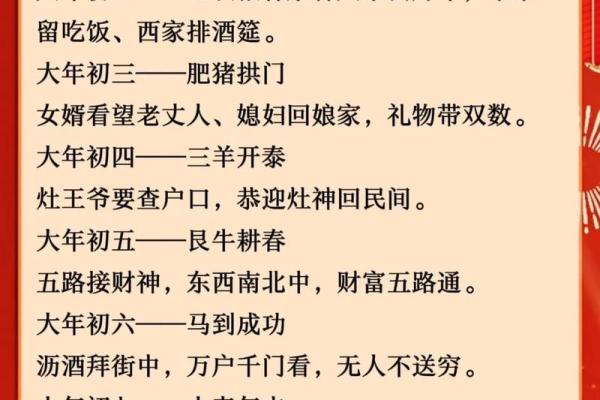

春节的传统习俗丰富多彩,涵盖了饮食、活动等多个方面,深刻反映了中国人对家庭和自然的尊重与向往。饮食方面,春节期间的年夜饭是最具代表性的传统习俗。无论身处何地,家人都会尽量回到家中,聚集一堂。年夜饭的菜肴选择多样,但其中往往有着特殊的象征意义,如鱼代表着年年有余,饺子寓意着“更岁交子”等。

此外,春节的传统活动如放鞭炮、挂灯笼、拜年等,都有着特定的象征意义。放鞭炮的习俗源自古人对驱赶邪祟、祈求平安的信仰。春节期间,家家户户燃放鞭炮,目的是赶走“年怪”,迎接吉祥与平安。挂灯笼、贴春联则是为了祈求好运,点亮家庭的希望与未来。

汉代的春节庆典

春节的传统可以追溯到汉代。汉朝时期,春节的庆祝活动已经具备了现代春节的雏形。历史文献中记载,汉代的春节不仅是祭祖和祭天的时刻,也是文人雅士聚会、吟诗作对的时机。那时,人们已经习惯于在春节这一天进行家庭团聚,举办宴会,享用丰盛的美食。同时,汉代还设有“岁时”礼仪,通过祭祀活动,表达对自然和祖先的敬畏,祈求来年五谷丰登、家族安康。

唐代的春节盛况

唐代是中国历史上经济与文化高度发展的时期,春节在这个时期成为了全国范围内盛大的节日。唐代的春节,尤其在长安(今西安),是一个极为热闹的节庆。帝王在宫廷举行盛大的宴会,民间则通过歌舞、舞狮等形式庆祝节日。唐代文学作品中多次提到春节的盛况,诗人们在春节期间创作了许多脍炙人口的诗篇,表达了对新年的期盼与祝福。这个时期的春节,已经不再仅仅是一个宗教仪式,而成为了全国范围内的文化庆典。

春节的当代意义

随着时代的发展,春节的传统习俗依然在现代社会中得到了广泛的传承和发扬。尽管城市化和现代化进程带来了诸多变化,但春节依旧是中国人最重要的节日。现代人虽然不再像古人那样通过农耕活动来迎接新春,但春节期间的家族团聚依然是最为重要的传统之一。无论是在城市还是乡村,春节的年夜饭、拜年、给红包等习俗,依然是人们表达祝福和亲情的主要方式。

此外,春节的现代庆祝活动也发生了变化,许多新的活动形式如春晚、旅游等成为了节日的一部分。然而,传统的家庭团聚和对祖先的敬意始终是春节的核心,体现了中华文化中家族和传统的深厚根基。

春节,这一源于农耕文化的节日,不仅反映了中国古代人对天文、农业的依赖,也承载了家族团聚、文化传承的深远意义。

-

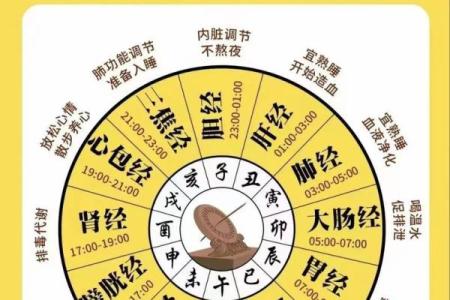

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月22日几点适合乔迁新居 乔迁新居吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月28日墙面粉刷好吗

- 2025年9月23日几时上梁最好 上梁吉时查询

- 姜姓明媚灿烂的女宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 今日是堵破洞吉日吗 2025年9月23日堵破洞适合吗

- 2025年9月23日几时拆除危房最好 拆除危房吉时查询

- 今日是处理丧葬吉日吗 2025年9月23日处理丧葬好不好

- 2025年08月16日订婚是上上吉时吗? 今日定亲合适吗?

- 2025年9月22日几点搭建雨棚最合适 搭建雨棚吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月21日墙面粉刷好吗

- 2025年9月22日几点适合安装柱子 安装柱子几点是吉时

- 今日是坐游轮游玩吉日吗 2025年9月27日坐游轮游玩好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气