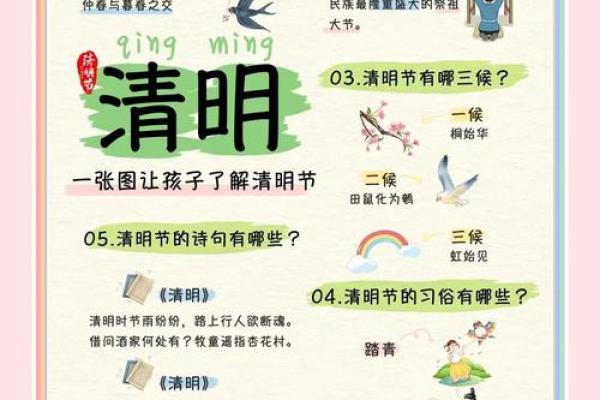

四月五日清明节的农业影响与节令养生法

清明节,作为二十四节气之一,标志着春季的正式过渡。它不仅是一个祭祖扫墓的重要日子,也是农业生产和养生保健的重要节点。自古以来,清明节便与农耕、天文、传统习俗密切相关。通过探讨其历史根源与实际应用,清明节的农业影响和节令养生法展现出深远的文化底蕴。

起源:农耕与天文的结合

清明节的起源可追溯至古代中国的农业社会。作为春季的第5个节气,清明节意味着气温回升、降水增加,正是春耕播种的黄金时期。根据《农书》中的记载,清明节前后是播种早稻和小麦的关键时机,农民们利用这一时节的良好气候条件,确保作物能够顺利成长。这一时期,土地湿润,温度适宜,适合播种和耕作,农业生产因此而繁忙。节令的变化对农民的生产生活至关重要,清明节的到来标志着农田中的春播工作进入高潮。

此外,清明节的时间与天文现象密切相关。它通常出现在春分之后15天左右,此时太阳直射地球赤道,全球昼夜平衡。古人通过观察太阳的运动规律,结合天象变化来安排农业生产。因此,清明节也成为了天文与农业活动交织的节点。

传统习俗:饮食与活动的结合

在清明节,除了祭扫祖先外,民间还有着丰富的节令活动和饮食习俗,体现了人与自然的和谐互动。传统的“踏青”习俗,是人们在清明节期间出外游玩的常见活动。随着气候逐渐温暖,春风拂面,清明节成为了人们亲近大自然、放松身心的好时机。踏青既有祭祀的含义,也能促进人们的身体健康,享受阳光和清新的空气。

在饮食方面,清明节的食物具有特殊的寓意。《周礼》有云:“清明前后,正是菜香之时。”人们常食用青团、香粽等食物,青团是用艾草或其他草本植物与糯米粉混合制成,具有清热解毒、舒缓春季湿气的作用。香粽则是在古代祭祖仪式中常见的食物,象征着丰收和家庭团聚。此外,清明节也是清理身体、排除寒气的好时机,因此在饮食上,人们往往注重清淡而营养丰富,以适应季节变化。

唐代的清明节习俗

在唐代,清明节作为重要的节令之一,融合了农业与文化传统。唐代文学家杜牧的《清明》诗中提到“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。此诗表达了清明时节的特殊氛围,既有对已故亲人的哀悼,又折射出春雨与踏青的景象。唐代的农民在清明节期间已开始忙碌于播种和耕作,节令的变化不仅影响着农业生产,也渗透到民间的日常生活中。

明清时期的清明节祭祀与养生

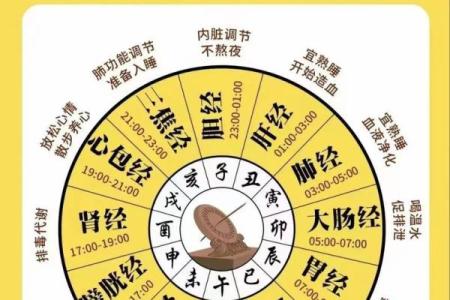

明清时期,清明节的祭祀活动更加盛大,清明时节的养生方法也逐渐传入民间。根据《本草纲目》的记载,春季是万物复苏的季节,清明时节养生应注重调节气血,保持内外的平衡。因此,清明节期间,适当食用清热解毒的草药、调理身体的食品成为民间普遍的做法。明清时期的文人阶层更是通过诗词歌赋表达对自然节令的崇敬与反思,清明节不仅是祭祀的日子,也成为了反思人与自然关系的重要时刻。

清明节与现代农业养生

进入现代,清明节的农业意义和养生价值依然被传承并发扬光大。随着科技的发展,现代农业已经不再单纯依赖自然的气候变化,但清明节仍然提醒人们关注季节的交替,进行春耕、施肥等生产活动。而在养生方面,随着人们健康意识的提升,清明节期间的节令饮食习惯逐渐成为现代养生理念的一部分。许多养生专家建议,在清明节前后,应该保持均衡饮食,适当增加户外运动,利用春季的阳光和新鲜空气调节身体,增强免疫力。

清明节的传统不仅是对祖先的纪念,也是一种对自然规律的尊重与顺应。随着时代的发展,清明节在现代社会的农业影响与养生法依然保持着深远的影响。

-

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月22日几点适合乔迁新居 乔迁新居吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月28日墙面粉刷好吗

- 2025年9月23日几时上梁最好 上梁吉时查询

- 姜姓明媚灿烂的女宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 今日是堵破洞吉日吗 2025年9月23日堵破洞适合吗

- 2025年9月23日几时拆除危房最好 拆除危房吉时查询

- 今日是处理丧葬吉日吗 2025年9月23日处理丧葬好不好

- 2025年08月16日订婚是上上吉时吗? 今日定亲合适吗?

- 2025年9月22日几点搭建雨棚最合适 搭建雨棚吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月21日墙面粉刷好吗

- 2025年9月22日几点适合安装柱子 安装柱子几点是吉时

- 今日是坐游轮游玩吉日吗 2025年9月27日坐游轮游玩好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气