今天是传统插秧节,体验农耕文化与大地的亲密联系

在春夏交替之际,农田里迎来了一年一度的插秧时节。插秧节,不仅仅是农田中的一项劳作,更是农耕文化的传承与自然联系的体现。每到这个时候,传统的插秧活动就成了许多农村地区的重要节庆,象征着人们与大地的亲密关系,体现了农业生产的周期性与自然规律的和谐共生。

农耕文化的起源与天文联系

农耕文化的起源与天文有着深厚的关系。插秧节恰逢农历的五月初,这个时节正是阳气最旺盛的时候,适合稻谷的生长。根据中国古代的天文历法,五月是“麦秋”,是稻田插秧的最佳时机。这个时期阳光充沛,降水适宜,土壤温暖,有利于稻秧的生长。人们通过观察天象变化与自然规律,逐渐总结出适合农业生产的时节安排,从而创造出了这一节庆。

《周礼》一书中提到,天文与农耕密切相关,古人通过观测天象来推算适宜的农时,尤其是在插秧节这一重要的农业节点,农民通过祭祀活动来祈求丰收,祈愿大地的恩赐。这种天人合一的思想,深刻影响了古代农业生产的节奏。

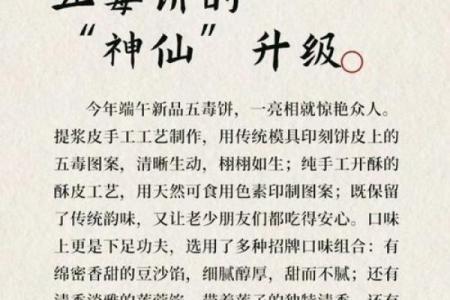

传统习俗与饮食文化

插秧节的传统习俗丰富多彩,具有浓厚的地方特色。除了插秧这项主要活动外,插秧节期间的饮食和娱乐活动也反映了农耕文化的独特魅力。在许多地区,插秧节期间,家家户户会制作以米为主的食品,如米糕、米粥等,以此庆祝稻田的丰收。

此外,插秧节还伴随着祭祀活动,人们会祭拜土地神,祈求农田的丰收和家人平安。这种祭祀活动不仅体现了人们对自然的敬畏,也反映了农业生产中的依赖与顺应自然的观念。祭品通常包括稻米、鸡蛋、蔬菜等,这些都是农耕生活中最常见的食物,代表着人们对大地的感恩与对生活的热爱。

西汉时期的插秧习俗

西汉时期,农耕文化已经深入人心,插秧节的传统习俗得到了广泛的传承。西汉的《史记》中记载了当时人们如何依据天文变化安排农耕时节,尤其是在五月的插秧季节,农民会通过观察天象来确定最佳的插秧时间。在这一时期,插秧不仅是生产活动,也是节庆活动的一部分,农民通过集体插秧,表达对自然的敬畏与对丰收的期盼。

此外,西汉时期的插秧活动还伴随着丰富的民俗活动,祭祀土地神、歌舞庆典、祈福仪式等都是不可或缺的部分。这些活动不仅是农业生产的必要环节,更是当地人群体凝聚力和文化认同感的重要体现。

唐代插秧节的文化盛宴

到了唐代,插秧节的庆祝活动变得更加盛大和丰富。唐代的《大元大一统志》记录了当时农民如何通过插秧活动和节庆活动来表达对大自然的敬畏和对丰收的渴望。唐代的插秧节不仅是农业活动的一部分,还成为了社会文化的一项重要内容。当地的文人、士大夫常常借此机会进行诗文创作,描写田园风光、农耕劳作和节庆氛围,插秧节成为了士农工商的文化交汇点。

这一时期,插秧节的庆祝活动更加注重形式和内容的结合,祭祀仪式和集体插秧活动之外,民间也举行了各种文艺演出,甚至出现了专门为此节庆创作的诗歌和歌曲,增添了节庆的文化内涵。

农业与文化的结合

现代社会虽然已经进入了高科技时代,插秧节的形式和内容虽然发生了一些变化,但其文化传承仍然得到了很好的保留。在一些农耕文化浓厚的地区,插秧节仍然是一个重要的节庆,成为当地居民的文化认同和集体记忆的重要组成部分。

现代插秧节的活动不仅包括传统的插秧劳动,还融入了许多现代元素。例如,在一些农田里,城市居民也可以参与到插秧活动中来,感受农耕的辛勤与乐趣。这种现代版的插秧节不仅仅是对传统的回归,更是对自然的重新审视和对农耕文化的创新表达。

-

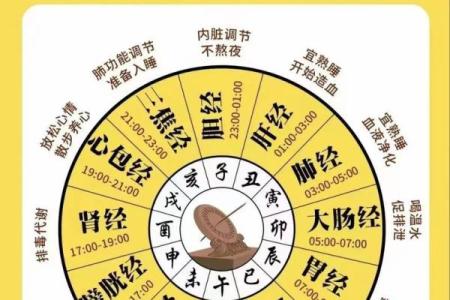

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月22日几点适合乔迁新居 乔迁新居吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月28日墙面粉刷好吗

- 2025年9月23日几时上梁最好 上梁吉时查询

- 姜姓明媚灿烂的女宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 今日是堵破洞吉日吗 2025年9月23日堵破洞适合吗

- 2025年9月23日几时拆除危房最好 拆除危房吉时查询

- 今日是处理丧葬吉日吗 2025年9月23日处理丧葬好不好

- 2025年08月16日订婚是上上吉时吗? 今日定亲合适吗?

- 2025年9月22日几点搭建雨棚最合适 搭建雨棚吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月21日墙面粉刷好吗

- 2025年9月22日几点适合安装柱子 安装柱子几点是吉时

- 今日是坐游轮游玩吉日吗 2025年9月27日坐游轮游玩好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气