重阳节:敬老与养生的双重传承

在中国的传统节日中,重阳节被誉为是敬老与养生的双重传承。这个节日既承载着人们对长辈的敬爱与关怀,也蕴含着对于身体健康、延年益寿的深刻思考。重阳节的历史悠久,习俗多样,它不仅是民间对长辈的敬重体现,也是对人类生命延续的深刻关注。

重阳节的起源:农耕与天文的结合

重阳节的起源可追溯至农耕社会。根据史书记载,重阳节最早起源于中国古代的天文和农耕文化。每年农历九月初九,正值秋季收获的时节,天高气爽,万物丰盈,古人认为这个时节适合祈福与敬祖。重阳节在天文上也有着特别的象征意义。九月初九,两个“九”重叠,是古人认为最为吉祥的日子。因此,这一天被赋予了重要的文化内涵,也成为了人们对自然与生命的敬仰之时。

从农耕的角度来看,重阳节的设立有着与农业周期紧密相连的背景。秋季是农田中的丰收季节,意味着一年劳作的成果开始显现。人们在这个时候通过祭祀和庆祝,表达对天地、祖先的感恩与敬意,祈愿生活更上一层楼。这种农耕文化的背景,为重阳节的形成奠定了深厚的基础。

传统习俗的传承:饮食与活动的双重意义

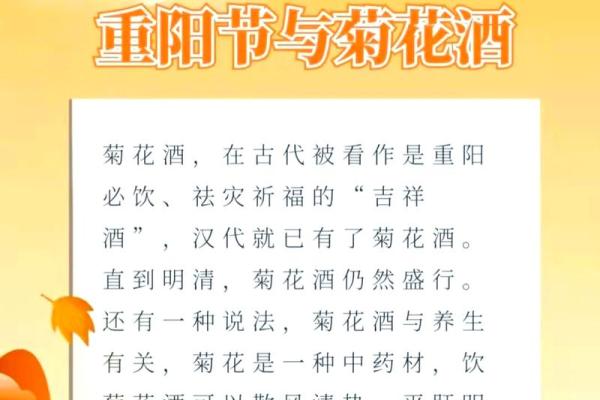

随着重阳节逐渐发展成为具有浓厚民间色彩的节日,传统习俗也随着时光的流转而丰富多彩。最具代表性的便是重阳糕和登高活动。

重阳糕,又叫“九层糕”,是重阳节的传统食品。重阳糕的层数通常为九层,象征着九九重阳,寓意着长寿与升迁。其主要原料为糯米粉、红枣、花生等,具有一定的养生功效。重阳糕不仅是一种美食,更承载着人们的祝愿:通过食用,祈求延年益寿,保佑身体健康。

登高也是重阳节的重要习俗之一。古人认为,九月九日是“重阳”,阳气最旺,这一天登高可以借助山川的气场,避邪驱灾,增强身体的免疫力。这个习俗在古代有着极强的象征意义,人们通过登高远望,放飞心情,寄托对未来的美好期望。同时,登高也体现了养生的理念,增强身体的健康。

历史案例:古代的养生文化

在中国古代,重阳节不仅仅是敬老的节日,也与养生密切相关。两位历史人物的例子,便能很好地反映这一文化内涵。

第一位人物是东汉时期的医学家华佗。华佗的医学理论强调“养生”,主张以自然为本,提倡合理的饮食、运动和心理调节。他在重阳节时,常常会为长者进行体检,开具养生食疗方,帮助他们延年益寿。华佗的这些做法在当时已经体现了重阳节敬老与养生相结合的文化。

第二位人物是唐代的诗人王维。王维在他的诗作中多次提到重阳节的习俗,尤其是他在《九月九日忆山东兄弟》一诗中,表现了对家人和长辈的深切思念。在古代,重阳节常常是家族团聚的日子。王维的诗句不仅反映了重阳节敬老的传统,还表现出对长辈的尊敬与养生的关注。

文化的延续与创新

在现代社会,重阳节的敬老与养生文化依然保持着活力,并不断融入新的时代元素。随着社会的进步,养生观念的更新,重阳节也逐渐从单纯的民俗庆典,转变为现代社会关爱老人的重要节日。

如今,许多地方都会在重阳节举行敬老活动。社区组织为老年人提供免费的健康检查,讲解养生知识,帮助老年人养成良好的生活习惯。同时,很多家庭会在重阳节为长辈送上重阳糕、保健食品等,表达对老人的关怀。与此同时,重阳节的养生理念也不断被现代社会吸纳。越来越多的人开始注重饮食健康、适量运动,力求在日常生活中延续重阳节对健康的关注。

重阳节的传统习俗,不仅仅是一个节日,它更是一种文化的象征,展现了中华民族的智慧与情感,至今仍然影响着我们生活的方方面面。

起名大全

最近更新

- 今日是建造坟墓吉日吗 2025年9月22日是不是建造坟墓的好日子

- 2025年9月24日几点修墓立碑吉利 修墓立碑吉时查询

- 今日是应聘求职吉日吗 2025年9月23日适合应聘求职吗

- 2025年9月24日几点制作房梁最合适 制作房梁几点几分是吉时

- 今日是建造鸡舍吉日吗 2025年9月28日适合建造鸡舍吗

- 春节背后的农耕文化与家族团聚

- 2025年9月24日几点出殡最合适 出殡几点几分是吉时

- 今日是建造房屋吉日吗 2025年9月28日建造房屋是不是黄道吉日

- 2025年9月24日几点堤坝竣工吉利 堤坝竣工几点几分是吉时

- 今日是开凿鱼池吉日吗 2025年9月22日是否适宜开凿鱼池

- 廉姓独特风格的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 2025年9月24日几点会见亲友最好 会见亲友几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气