九月的中秋节:月圆人团圆,品味传统与现代的融合

中秋节,作为中国传统的节日之一,拥有着深厚的文化底蕴和悠久的历史。这一天,月亮最为圆满,象征着团圆和美满,也代表着人们对家人的思念与祝福。无论是古代的农耕文化,还是现代社会的快节奏生活,中秋节始终保持着其独特的魅力。

节日的起源与文化背景

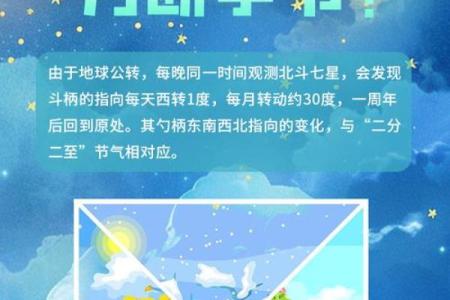

中秋节的起源可以追溯到几千年前的农耕时代,古人通过天文观察发现月亮在秋季最为圆满,象征着丰收与吉祥。古人认为,月亮圆满的日子是家庭团聚的象征,因此便有了月圆人团圆的习俗。特别是在农业社会,农民的生活与天文紧密相连,他们会借助月亮的变化来指导农事活动,确保丰收。

同时,中秋节与祭月的活动密不可分。《礼记·月令》记载了古代祭月的仪式,其中有着对月亮神的崇拜,认为月亮是代表天地之间的阴阳调和的存在。随着时间推移,这种祭月活动逐渐演变为以家庭团聚为核心的庆祝方式。

传统习俗:饮食与活动

在传统习俗中,中秋节的饮食文化尤为丰富。最具代表性的便是月饼,它象征着团圆和美满。月饼的起源可以追溯到唐代,最初是用来祭月的贡品。到了宋代,月饼逐渐成为了普通百姓用来庆祝节日的食品。月饼的口味多种多样,通常会根据地域和习惯有所不同。无论是传统的豆沙月饼、莲蓉月饼,还是现在的冰皮月饼,它们都承载着人们对团圆与幸福的渴望。

此外,中秋节的另一大传统活动便是赏月。古人常在这一天举家团聚,在院子里或屋顶上仰望圆月,互赠祝福。赏月活动既有着对自然景观的赞美,也象征着家人间的亲情与和谐。古代文人墨客在中秋之夜常常借月寄托自己的情感,留下了大量脍炙人口的诗篇。如唐代的李白,他在《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。”这些诗句不仅展现了赏月的美景,也传递了人们对家乡、对亲人的深深思念。

嫦娥奔月与中秋的文化传说

嫦娥奔月的故事是中秋节最为广为流传的传说之一。据说,远古时代有十个太阳同时升起,炙烤大地,百姓苦不堪言。于是,后羿射下九个太阳,成为了英雄。为了回报后羿的功德,西王母赐予他不死药。然而,后羿的妻子嫦娥因误食不死药而飞升至月宫,从此她成为了月亮的女神。这个故事赋予了中秋节浓厚的神话色彩,也使得月亮在人们心中更加神圣。

唐代中秋节的盛大庆祝

唐代是中国历史上最为繁荣的时期之一,中秋节的庆祝活动也进入了一个高潮。唐代的宫廷中,每年中秋时节都会举行盛大的宴会,皇帝与朝臣共聚一堂,品月赏月,吟诗作对,气氛非常热烈。在这个时期,中秋节不仅是家庭团聚的日子,也是社会名流展示才华、交流思想的良机。中秋诗词也在这一时期得到了极大的发展,许多经典的中秋诗篇,至今仍被传颂。

传统节日与现代生活的结合

尽管现代社会与古代有所不同,但中秋节的传承依然保持着其文化的核心。在如今的社会,人们依旧会在这一天团聚一堂,共享月饼,赏月聊家常。随着时代的进步,现代科技也为中秋节增添了新元素。很多人选择通过视频通话与远在他乡的亲人共同庆祝,虽然无法面对面团聚,但通过科技的力量,人与人之间的联系更紧密。

此外,许多企业和商家也在中秋节期间推出具有创新性的产品和活动。例如,一些月饼厂家将现代的元素与传统的月饼制作结合,推出创意口味的月饼,吸引了不少年轻消费者。现代社会的中秋节,既保留了传统的习俗,又融入了现代的创新,使得这个节日更加丰富多彩。

中秋节的魅力,不仅仅在于它是一个传统节日,更在于它将传统与现代完美结合,让每一代人都能在这一天找到属于自己的庆祝方式。

起名大全

最近更新

- 2025年9月25日几点装修厨房最好 装修厨房吉日吉时查询

- 今日是挂灯笼吉日吗 2025年9月21日挂灯笼能吗

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车日子有没有选对? 买新车是否合适宜?

- 2025年9月25日几点仓库开门最好 仓库开门吉时查询

- 今日是探病是吉日吗 2025年9月30日这天探病好不好

- 2025年9月25日几点购买猫咪吉利 购买猫咪几点是吉时

- 今日是挂床帘吉日吗 2025年9月23日挂床帘适合吗

- 2025年07月25日是否是开业吉日 今日开市做生意好吗

- 2025年9月25日几点安装大门最合适 安装大门几点是吉时

- 今日是挖掘墓穴吉日吗 2025年9月30日挖掘墓穴好吗

- 2025年9月25日几点乘邮轮旅行吉利 乘邮轮旅行几点几分是吉时

- 2025年07月22日这日子安门是否黄道吉日? 安装入户门合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气