春节的文化底蕴与民俗传承

春节是中国最重要的传统节日之一,作为中华文化的象征之一,它不仅仅是一个节庆的时刻,更蕴含着深厚的历史背景和文化内涵。从古至今,春节的庆祝活动一直在代代相传,并在各个时代的文化中留下了深刻的印记。

春节的起源与农耕文化

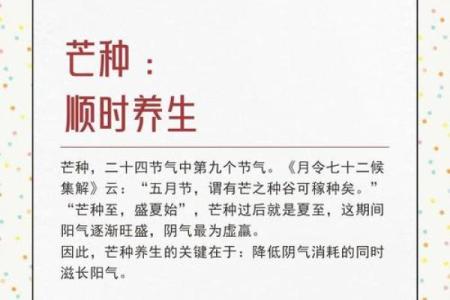

春节的起源与古代的农耕文化息息相关。在中国古代,农业社会是社会生活的基础,春节作为农历新年的开始,承载着丰富的农耕文化意义。春节时间通常在冬季与春季交替之际,标志着新一年的农耕周期的开始。这一时节,气候逐渐回暖,万物复苏,农民们为新一年的耕种做好准备,寄托着对丰收的期望。因此,春节不仅是对过去一年的总结和告别,更是对未来一年生产生活的美好祈愿。

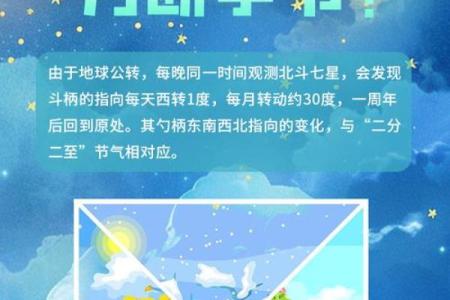

从天文角度看,春节的日期是由“冬至”之后的第一个新月确定的,这一时刻是古代天文学的智慧结晶。古人通过观察天象,确定了这一时刻作为新的岁首,寓意着自然界的重生和新年的开始。可以说,春节的起源是农耕文化与天文知识交织的结果。

春节的传统习俗:饮食与活动

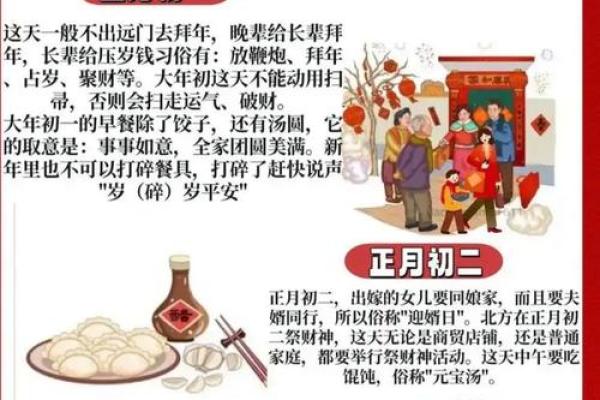

春节的习俗种类繁多,最具代表性的当属各种节庆饮食与活动。这些习俗不仅仅是节日的象征,它们背后蕴藏着深刻的文化意义。首先,春节期间的饮食尤为讲究。传统的春节食品如饺子、年糕、汤圆等,均有着吉祥的象征意义。饺子,形似元宝,象征着财富和好运;年糕代表着“年年高升”,寓意着人们生活的不断进步;汤圆则象征着团圆与和谐,表达了家庭的亲密与幸福。

春节的活动也是人们热衷的一部分。每年除夕夜,家家户户都会举行团圆饭,家人围坐一堂,共享美好时光。此外,春节期间的舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联等活动,既是对神明的敬拜,也表达了人们驱邪避灾、迎接新春的美好愿望。特别是放鞭炮的习俗,源于古代人们用火声来驱赶“年兽”,从而为新的一年祈求平安与顺利。

唐代的春节

唐代是中国历史上一个文化辉煌的时期,春节在这一时期得到了广泛的传播和形式上的丰富。唐朝时,春节的庆祝活动不仅局限于民间,皇宫也举行盛大的庆祝仪式。在唐朝的春节庆祝中,祭天、祭祖、祈安等仪式都显得尤为重要。据史书记载,唐代皇帝每年都会亲自主持祭天仪式,以表达对天地神明的敬仰,并祈求国家安定、民众安康。

此外,唐代春节的饮食文化也颇为讲究,宫廷中宴席丰盛,民间则通过制作各种传统食品如饺子、元宵等,传递着对新一年的祝福。这些风俗在当时的社会中深深扎根,影响了后代的春节习俗。

明清时期的春节

明清时期,春节的庆祝活动更具地方特色,各地的春节风俗各异,但共同的特点是讲究热闹和团圆。特别是在明清时期,春联和灯笼的使用逐渐普及。春联作为春节期间的重要装饰物,不仅美化了环境,还表达了人们对新年美好生活的期望。灯笼则象征着光明和希望,常常在春节期间点亮街道,象征着辞旧迎新。

在这一时期,春节的社会意义也得到了进一步的强化。春节期间,亲朋好友之间的拜年活动,成为了维系人际关系的重要手段。与此同时,春节还成为了人们展示自己文化素养的时刻,各种文人雅士会在春节期间举行诗词歌赋活动,这也成为了中国传统文化的传承形式之一。

春节的文化延续

进入现代,春节依然是中国最重要的节日之一,尽管时代发生了变化,但春节的传统习俗和文化底蕴得到了有效传承。如今,春节不仅是家庭团聚的时刻,也是全国上下放假的时刻,很多人都会回到家乡与亲人团聚。与此同时,春节期间的传统习俗如吃年夜饭、包饺子、放鞭炮等,依旧是节日的重要组成部分。

现代社会中,春节的庆祝活动不仅仅限于中国境内,随着全球化进程的推进,海外华人也会在春节期间举行庆祝活动,传递着中华文化的独特魅力。在全球化的背景下,春节成为了中华文化的一张名片,向世界展示了中国悠久的历史和深厚的文化底蕴。

起名大全

最近更新

- 2025年9月29日几时桥梁完工最好 桥梁完工吉时查询

- 今日是给珠宝开光吉日吗 2025年9月29日给珠宝开光当日有没有讲究

- 命运密码揭秘:郑元畅八字背后的深层含义

- 2025年9月28日几点适合修卫生间 修卫生间吉时查询

- 今日是经营贸易吉日吗 2025年9月29日经营贸易是不是适合的好日子

- 2025年9月28日几点适合拜土地神 拜土地神几点是吉时

- 今日是编织渔网吉日吗 2025年9月25日是否适宜编织渔网

- 颠覆你的认知:八字命理如何改变你在赌博中的命运

- 2025年9月29日几时挖井最好 挖井吉日吉时查询

- 今日是置买产业吉日吗 2025年9月29日是不是置买产业最合适的日子

- 生辰八字合婚要注意什么?揭秘命运匹配的关键

- 2025年9月29日几点举办百日宴吉利 举办百日宴几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气