端午节五毒饮食禁忌揭秘

端午节是中国传统的节日之一,历经千年流传至今,每年的五月初五,不仅是为了纪念屈原,也承载着丰富的民俗和传统。尤其是与节日相关的饮食禁忌,这其中最具特色的就是所谓的“五毒”禁忌。今天,我们就一起来解析这些禁忌的起源和传承。

五毒禁忌的起源与农耕文化

端午节五毒禁忌源自农耕文化,尤其是在春夏交替的季节里,人与自然的关系密不可分。农耕社会早期,人们面临的疾病和自然灾害,常常无法得到及时有效的解决,而五毒作为古人对某些有害生物的统称,便成为了防病驱邪的重要象征。

五毒指的是蛇、蝎、蜈蚣、壁虎和蟾蜍,这些生物在古人眼中,往往与瘟疫、毒气等灾难紧密相连。在端午节这一时节,蛇蝎等“毒物”最为活跃,因此祭祀和禁忌行为也渐渐形成,用以驱除这些带来灾难的象征,保护一方百姓的安康。农耕时代的民众相信,只有通过禁忌,才能保障农业生产和家庭的安宁。

端午节的饮食与传统习俗

在传统端午节的饮食中,粽子是最具代表性的食品。粽子一般由糯米、豆沙、肉类等食材包裹而成,既富含能量,又具有象征意义。古人认为,粽子的形状和其包裹的食材有驱邪辟毒的功能。尤其是粽子中常加入的艾草和菖蒲,二者都有强烈的药用功能。艾草可以驱蚊防虫,而菖蒲则有解毒的效果,这与端午节“驱毒”这一主题不谋而合。

此外,端午节还包括赛龙舟等传统活动。赛龙舟的历史可以追溯到屈原投江的故事。古人通过划龙舟来纪念屈原,然而这一活动的背后也包含着驱逐五毒的寓意。通过水上活动的刺激,驱散了潜藏的毒气和疾病,保持了社区的健康。

东汉时期的五毒驱邪

东汉时期,端午节的五毒禁忌已有明确记载。据《后汉书》中的记载,东汉时期的百姓在端午节期间会举行祭祀活动,进行驱邪辟毒的仪式。根据当时的风俗,家家户户都会悬挂菖蒲和艾草,并且用香包裹着五种草药,佩戴在身上,防止蛇蝎毒物侵扰。

这项习俗最初并非仅仅为了纪念屈原,而是因为这个季节的湿气较重,容易滋生病菌和毒物,因此人们才将这种驱邪的措施变成了节日的一部分。而随着时间的推移,这种活动逐渐与屈原的故事结合,成为了如今我们所熟知的端午节传统。

唐代的五毒禁忌与医药结合

到了唐代,五毒禁忌的传统更加深入人心,特别是医学与禁忌的结合越来越密切。唐代名医孙思邈在《千金要方》中提到,端午节期间,民间有佩戴“五毒香囊”的习惯。这些香囊内常包含了五种对抗毒物的药草,如艾草、菖蒲、龙胆草等。

孙思邈还强调,这些草药能够有效地避免蛇蝎毒物的侵害,有着良好的预防疾病的效果。端午节的五毒禁忌与医学的结合,不仅增强了节日的意义,也体现了古人对于自然和疾病的深入理解。

都市端午节的五毒禁忌

进入现代社会后,端午节的五毒禁忌依旧保留在民间。虽然人们不再像古人那样面临蛇蝎毒物的威胁,但这种禁忌却以另一种形式存在。现代都市中,端午节的粽子依然受到人们的喜爱,但更多的是寄托着人们对健康的追求和对节日传统的尊重。

如今,一些地方还会举行端午节的龙舟赛,虽然这一活动已不再有驱毒的实际功能,但它依然保留着象征意义,成为团结、健康与竞技的代名词。另一方面,现代人通过现代医学的手段,更多地关注五毒禁忌背后的环保与健康教育,使其与现代生活相结合,形成新的文化风貌。

端午节五毒禁忌,不仅是民间传统习俗的体现,也与古人的智慧、农业生产及健康观念息息相关。通过了解这些禁忌的起源与历史,我们能更好地传承并尊重这一传统。

-

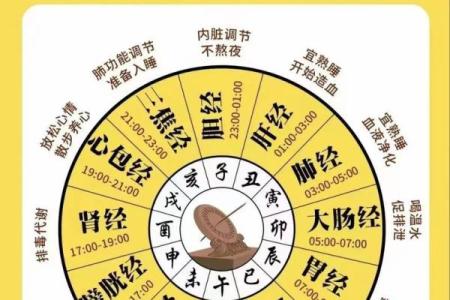

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月22日几点适合乔迁新居 乔迁新居吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月28日墙面粉刷好吗

- 2025年9月23日几时上梁最好 上梁吉时查询

- 姜姓明媚灿烂的女宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 今日是堵破洞吉日吗 2025年9月23日堵破洞适合吗

- 2025年9月23日几时拆除危房最好 拆除危房吉时查询

- 今日是处理丧葬吉日吗 2025年9月23日处理丧葬好不好

- 2025年08月16日订婚是上上吉时吗? 今日定亲合适吗?

- 2025年9月22日几点搭建雨棚最合适 搭建雨棚吉时查询

- 今日是墙面粉刷吉日吗 2025年9月21日墙面粉刷好吗

- 2025年9月22日几点适合安装柱子 安装柱子几点是吉时

- 今日是坐游轮游玩吉日吗 2025年9月27日坐游轮游玩好不好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气