天文变化与节日祝福短信的巧妙融合

随着天体的运行和季节的更替,古人以此为依据制定了节令,赋予了每个节日不同的象征意义。天文变化不仅影响着农耕活动,还逐渐渗透到人们的日常生活中,成为节日庆祝的主题。通过节日祝福短信,现代人巧妙地将这些天文变迁与节日文化相结合,传递着对亲朋的祝福与对传统文化的传承。

农耕与天文的关系

农耕社会的节令与天文现象密切相关。太阳和月亮的周期变化是古人计算时间的依据,而这些时间节点往往决定了农田的播种和收割。比如,在中国传统农历中,每年的“二十四节气”就是根据太阳的运动轨迹来划分的,每一个节气都与农业生产息息相关。寒冷的冬季,人们依靠“冬至”这一节气来判断气候变化,而在夏季,人们则通过“夏至”来调整农事。

这些天文变化逐渐渗透到节日中,特别是在与自然循环息息相关的节庆里。例如,中秋节便有着浓厚的天文色彩。古人通过观察月亮的圆缺变化,了解季节的更替,而这一点也深刻影响了中秋节的文化内涵。中秋节是一个赏月、团聚的节日,它的起源与秋季的月亮变化密切相关。古人认为,满月象征着团圆,而月亮的盈亏也成为了古人对自然的敬畏与智慧的象征。

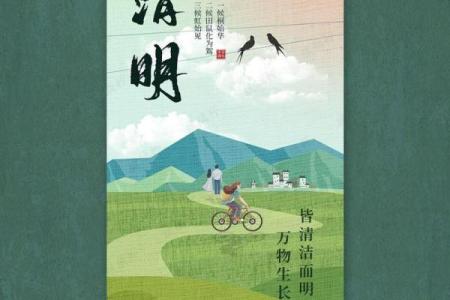

历史案例:清明节与天文变迁

清明节作为传统的祭祖节日,其起源和天文变化有着不可分割的联系。清明节通常落在每年4月4日或5日,正值春分之后,气温回升,万物复苏。这个节日不仅是祭奠祖先的时刻,更是春耕开始的象征。古人通过天文的变迁,了解春天的到来,进而决定何时开始播种。而清明节期间的扫墓和祭祖活动,也反映了人们对天文现象的敬畏与自然节律的顺应。

在古籍《礼记》中,提到“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。这不仅表现了清明节时节的气候特点,也传递出古人对自然变化的深刻体悟。在这一时节,春风送暖,正是人们回归自然、缅怀故人的时刻,祭祀活动也是尊重自然节律和天文变迁的一部分。

历史案例:冬至与饮食文化

冬至是中国传统的重要节气之一,这一天太阳直射南回归线,白昼最短,夜晚最长。对于古人来说,冬至不仅是天文现象的体现,更是一个与人们生活紧密相关的节日。冬至节气标志着寒冬的开始,人们通常会举行一些特殊的仪式,以迎接冬天的到来。在这一节日里,传统的饮食习俗也受到天文变化的影响,特别是食物的选择和节日食品的制作。

例如,在冬至这一天,北方地区有吃饺子的习惯,寓意“交子更替”,象征着新的一年的开始。南方则习惯食用汤圆,寓意着团圆和吉祥。冬至的饮食不仅仅是为了抵御严寒,更是古人对天文变化的尊重与对未来的祝愿。这些饮食文化在现代仍然传承下来,成为节日庆祝的重要部分。

节日祝福与天文文化的结合

随着时代的发展,天文知识和节日文化逐渐融合,节日祝福短信成为现代人传递情感和文化的重要方式。无论是春节、中秋,还是清明、冬至,现代的节日祝福短信都融入了天文变化的元素。例如,在中秋节的祝福中,常常提到“月圆人圆”,象征着团聚与和谐;在冬至的祝福中,有“冬至到,愿你温暖如春”的祝语,传递着人们对寒冬的应对与对温暖的期待。

这些现代祝福短信不仅延续了古人的天文智慧,也在日常交流中传递着节日的温情。通过短短的一条信息,人们可以分享对传统节日的认同,同时也让天文与节令的变化在现代生活中焕发新的生命力。

每逢节日,人们通过现代科技的手段,将千百年来的天文知识与传统习俗结合,形成了一种新的文化表达方式。这种方式不仅让我们更加接近天文学的奥秘,也让我们在忙碌的生活中不忘传承和弘扬祖先的智慧。

-

-

-

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

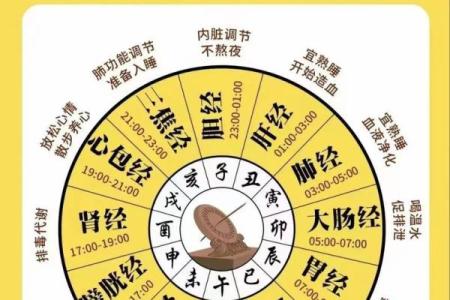

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 今日是向观音祈求生育吉日吗 2025年9月24日是适合向观音祈求生育的吉日吗

- 2025年9月23日几时祈求福气最好 祈求福气几点是吉时

- 今日是处理丧葬吉日吗 2025年9月28日处理丧葬好不好

- 倪字女孩取名:属性属水的润泽寓意与搭配方案

- 2025年9月22日几点拜访亲戚最好 拜访亲戚几点几分是吉时

- 今日是堤坝竣工吉日吗 2025年9月21日适合堤坝竣工吗

- 2025年9月23日修补漏洞在几点合适 修补漏洞的吉时是几点几分

- 鸿字男孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 今日是安装大门吉日吗 2025年9月24日安装大门是适合的吉日吗

- 2025年9月23日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 今日是复查吉日吗 2025年9月30日复查这天能吗

- 2025年9月22日几点适合回门宴 回门宴吉日吉时查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气