国际日:如何在节气变化中保持身心平衡

节气变化不仅影响了自然界的景象,也与我们身体的变化息息相关。随着季节的更替,我们的生活方式和饮食习惯也要做出相应调整,以保持身体与心理的和谐。在中国的传统文化中,节气不仅是农业生产的重要参考,也是调节身心健康的智慧源泉。了解节气变化的起源、传统习俗及现代传承,能够帮助我们更好地在生活中找到平衡。

节气的起源:农耕与天文的结合

节气最早起源于古代中国的农业生产,随着农耕文明的发展,古人发现气候的变化直接影响农作物的生长。因此,古人根据太阳的运行轨迹,将一年分为24个节气,用以指导农事活动。这一体系不仅是天文与农耕结合的产物,也是古人对自然变化规律的深刻理解。例如,春分时节昼夜平分,气候宜人,适合播种;秋分则标志着收获的时刻,农民根据节气变化来安排耕种、播种和收割等工作,从而提高生产效率。

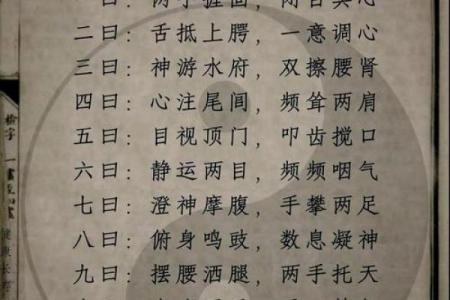

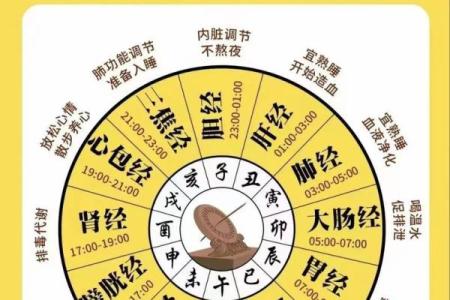

除了农耕,节气的变化还影响到人们的日常生活和健康。在中医学中,节气变化与人体的生理变化紧密相连。不同的节气对应不同的养生方法,尤其是饮食和作息的调整。通过与节气的和谐,古人相信能够增强体质,避免季节病。

传统习俗:饮食与活动的智慧

随着节气的变化,人们在饮食和活动上也有不同的习惯,这些习俗不仅满足了生理需求,还承载着文化意义。比如,在立春时节,传统习俗中会食用春饼、韭菜等象征新生的食物,这些食物富含丰富的营养,帮助人们补充冬季流失的能量。而在秋冬季节,常见的养生食物如桂圆、枸杞等则具有温补的作用,适合提高免疫力。

活动上,不同节气也有不同的特色。例如,在冬至时节,传统的冬至祭祀活动是一种文化传承,体现了人们对自然和祖先的敬畏。而在夏至时节,人们则会选择在傍晚时分进行户外活动,如放风筝、踏青等,以增强身体的适应能力。

唐代的《本草纲目》与节气养生

在唐代,李时中撰写的《本草纲目》深入探讨了节气与健康的关系。李时中通过对各类草药和食材的研究,提出了“春夏养阳,秋冬养阴”的理论。春夏时节,阳气旺盛,适宜多食辛辣、温热的食物,以助阳气生发;而秋冬季节,阴气盛行,应食用一些清淡、滋补的食物,以养阴为主。李时中的这份著作不仅为后人提供了饮食上的指导,也进一步强调了节气与身体健康的紧密联系。

宋代的《太和正音图》与节令活动

宋代的《太和正音图》也提到,节令的变化影响着人们的情绪和体质。因此,在节气的转变过程中,人们会通过一些特定的活动来调节身心。例如,春天时节,人们会进行春游、踏青等户外活动,以舒展筋骨、放松心情,迎接新的生机;秋冬季节,则倾向于一些室内静养活动,如书法、绘画等,以静养神、安抚身心。这些活动不仅有助于身体的调节,也促进了心理的平衡。

节气养生在当代的实践

在现代社会,节气养生的传统并没有被遗忘,反而在一些新的生活方式中得到了传承和发扬。随着养生理念的普及,越来越多的人开始注重根据节气变化调整饮食和作息,特别是在大城市中,节气养生成为了很多人生活的一部分。比如,春天多吃新鲜蔬果,夏天注重清凉食物的摄入,秋冬季节则注重保暖与滋补。

此外,现代社会的科技发展也使得人们更加重视节气与身心的关系。例如,通过智能健康设备,人们可以实时监测自己的身体状况,根据不同节气的变化调整生活习惯,从而达到最佳的身心平衡状态。

节气的变化不仅是自然界的规律,更是人类智慧的体现。通过了解节气的起源、习俗和历史案例,我们可以更好地融入自然的节奏,保持身心的平衡。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

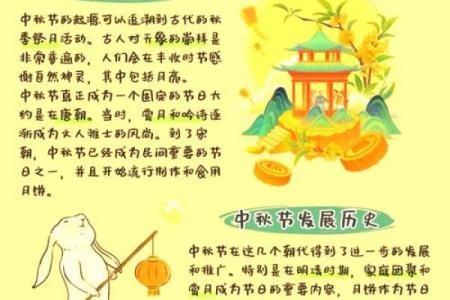

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气

起名大全

最近更新

- 今日是农田灌溉吉日吗 2025年9月23日当日农田灌溉有没有讲究

- 2025年9月21日几点棺材制作吉利 棺材制作吉时查询

- 2025年07月25日开业有问题吗? 开市做生意是否合适宜?

- 今日是农田灌溉吉日吗 2025年9月24日当日农田灌溉有没有讲究

- 2025年9月21日几点制作房梁最合适 制作房梁几点几分是吉时

- 今日是修补房子吉日吗 2025年9月26日修补房子合适吗

- 2025年9月21日几点提亲最合适 提亲吉日吉时查询

- 2025年08月16日是否属于订婚吉日? 定下亲事能行吗

- 今日是入宅新房吉日吗 2025年9月24日入宅新房当天黄历吉利吗

- 2025年9月21日几点坟墓修建吉利 坟墓修建吉时查询

- 今日是做商贸吉日吗 2025年9月28日这天能做商贸吗

- 2025年9月21日几点理发最合适 理发几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气