中秋假期:品味月饼与赏月的天文与文化意义

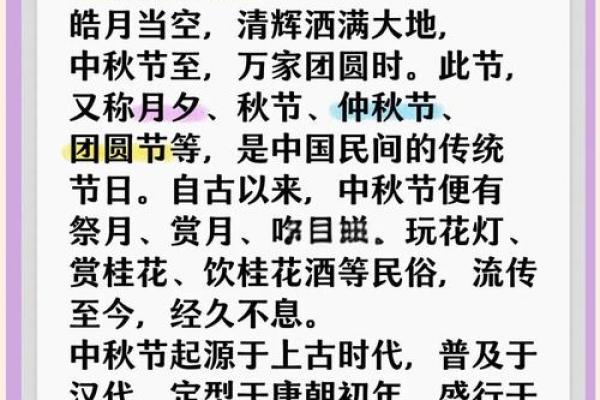

在中华文化的传统节日中,中秋节无疑是一个充满了人文色彩与自然之美的节日。这个节日不仅仅是一次团圆的象征,更蕴含着丰富的天文意义与历史背景。从农耕文化到天文学的深刻理解,再到代代相传的习俗和仪式,中秋节早已超越了单纯的节庆活动,成为了融合自然、文化和历史的宝贵遗产。

中秋节的起源:农耕与天文的结合

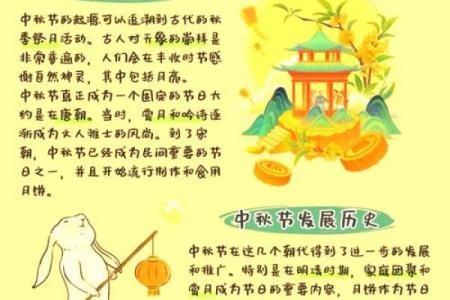

中秋节的起源可以追溯到古代的农耕社会。作为一个典型的农耕文化节日,中秋节最初与秋收密切相关。中国古代的农民在这一天庆祝丰收,感谢自然的馈赠。这一传统的开始可以追溯到三千多年前的周朝,当时的秋季丰收庆典逐渐演变为与月亮的祭祀活动结合。古人认为月亮是“天之至美”,象征着圆满和富足。因此,每逢秋分,祭月活动成为了农民们对自然敬畏的表达。

中秋节也与天文学密切相关。月亮的变化、特别是“满月”所带来的象征意义,是这一天的核心。满月象征着圆满、团圆,古人通过观察月亮的盈亏变化,形成了丰富的天文知识。天文学不仅帮助古人确定节令的更替,还通过月亮的周期,帮助人们进行农业活动的安排。正是这些天文观察,促使中秋节成为了一个重要的时刻。

传统习俗:月饼与赏月

中秋节的传统习俗深深植根于民众的生活和文化中,其中最具代表性的便是赏月和食月饼。赏月的习俗可以追溯到汉代,彼时人们已经开始在中秋夜围坐在月下,品茶赏月,吟咏诗文,享受自然的美好。赏月不仅仅是观赏月亮的景象,更是人们通过与月亮的对话来寄托对亲人、对远方的思念。

月饼的传统则源于唐宋时期,成为中秋节不可或缺的食品。据《元史》记载,元朝时期的“月饼”开始逐渐与中秋节相联系,并成为节日中人们赠送亲友、传递祝福的象征。月饼不仅仅是一种美食,它的圆形象征着团圆,而其内馅更是千变万化,寓意着多样的生活和幸福。月饼的流行逐步发展成为中秋节的重要组成部分,且无论是家庭团聚还是社交活动,月饼的出现都带有浓厚的文化内涵。

唐代的中秋与团圆

唐代是中国历史上一个文化鼎盛的时期,也是中秋节发展最为成熟的时期之一。唐代诗人如李白、杜甫等在他们的诗作中多次提到中秋的月亮,赋予了这一天更多的文化与艺术内涵。例如,李白在《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜”,通过对月光的描写,表达了他对故乡的深切思念。这一时期的中秋节不仅仅是一个农业节日,更成为了文人墨客赋诗作画的良机。

宋代的月饼与民俗

宋代时期,中秋节的习俗进一步丰富,尤其是月饼的普及。在这一时期,月饼不仅仅是美食,它的社会功能也逐渐增多。宋人爱好文艺,中秋节成为了家庭团聚的时刻,月饼则作为传递祝福的媒介。民间风俗中,月饼成为了亲友之间表达感恩与祝福的重要方式,尤其是在宋代的都城汴京,月饼的制作与包装精美,成为了节日文化的一部分。

中秋节的文化延续

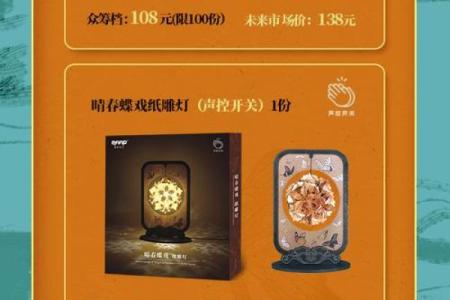

随着时代的发展,中秋节的传统逐渐传承到了现代社会。虽然社会环境发生了变化,很多古老的习俗发生了转型,但中秋节的核心精神依然没有改变。现代的中秋节不仅仅是与家人团聚的时刻,还是一个全民共同庆祝和传承中华文化的重要节点。如今,无论是传统的赏月活动,还是现代化的月饼制作与消费,都体现了人们对传统的尊重与传承。

在这个信息化、全球化的时代,中秋节依然保持着其独特的魅力,不仅仅通过月饼的传递和赏月的仪式感将传统延续,也通过现代的创新与改编,将这一古老节日与当代的生活紧密联系在一起,成为了人们表达情感、传递祝福的一个重要方式。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

中国节日与养生的奥秘:如何通过节日保持身体与心灵的平衡

在中国传统文化中,节日不仅是亲友团聚的时刻,也是保持身心平衡的关键时机。许多节日的起源与农耕和天文变化息息相关,这些节日通过饮食、...

24节气

起名大全

最近更新

- 今日是农田灌溉吉日吗 2025年9月23日当日农田灌溉有没有讲究

- 2025年9月21日几点棺材制作吉利 棺材制作吉时查询

- 2025年07月25日开业有问题吗? 开市做生意是否合适宜?

- 今日是农田灌溉吉日吗 2025年9月24日当日农田灌溉有没有讲究

- 2025年9月21日几点制作房梁最合适 制作房梁几点几分是吉时

- 今日是修补房子吉日吗 2025年9月26日修补房子合适吗

- 2025年9月21日几点提亲最合适 提亲吉日吉时查询

- 2025年08月16日是否属于订婚吉日? 定下亲事能行吗

- 今日是入宅新房吉日吗 2025年9月24日入宅新房当天黄历吉利吗

- 2025年9月21日几点坟墓修建吉利 坟墓修建吉时查询

- 今日是做商贸吉日吗 2025年9月28日这天能做商贸吗

- 2025年9月21日几点理发最合适 理发几点是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气