农耕文化中立春的象征意义与农事安排

立春,作为农耕文化中重要的节令之一,标志着一年农事的起始,也象征着春天的到来。在古代,立春不仅是气候转暖的标志,更是农民一年辛勤劳作的起点。从天文和农耕的角度来看,立春的到来提醒着人们,播种的时机即将来临,农业生产的安排也由此开始。

起源:农耕与天文的紧密联系

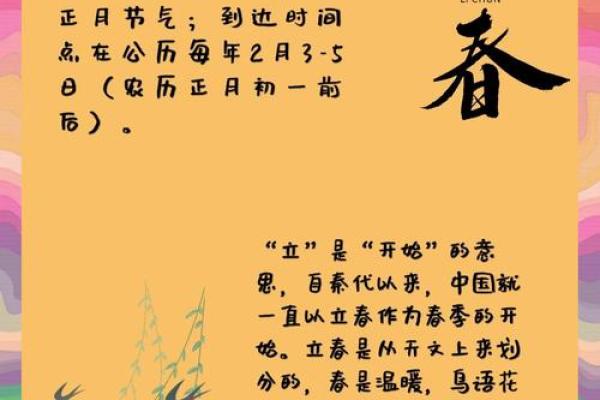

立春的日期与太阳在黄道上的位置密切相关。立春是二十四节气中的第一个节气,通常在每年的2月3日至5日之间。它标志着太阳到达黄经315度的位置,此时太阳照射地球的角度逐渐增大,气温开始回升,寒冬渐渐远去。从天文学的角度来看,立春的到来是太阳回归的象征,意味着白昼逐渐延长,气候逐步变暖。对于农耕社会来说,立春是播种季节的前奏,预示着春天的开始与农业活动的启动。

在古代,中国的农耕文化深受天文现象的影响。天文的变迁直接决定了农事的安排,而立春作为春耕的起点,更是承载着重大的农业意义。农民在立春后开始播种春季作物,尤其是水稻、麦类等。这种从天文到农业的有机结合,构成了古代农民一年四季生产活动的时间表。

传统习俗:饮食与活动的春意盎然

立春的到来不仅在农事上有着重要意义,还伴随着丰富的民俗活动和饮食习惯。立春时节,很多地方有“咬春”之习俗。所谓“咬春”,是指人们在立春这一天吃一些具有象征意义的食物,如春饼、春卷等,寓意着迎接春天的到来,同时也寓意着新的一年富饶与丰收。

此外,立春还有“春牛图”的习俗,尤其在南方一些地区,农民会绘制春牛图,挂在家中或田间,作为祈求丰收的象征。这一习俗反映了农民对农业生产的深刻理解与对大自然规律的敬畏。通过这些传统活动,人们不仅传承了农业文化,还赋予了节令更深的文化内涵。

立春的饮食习惯中,也有与健康和新春祝福相关的内容。比如,立春时吃的“春饼”中,通常会加入新鲜的春季蔬菜,这样的饮食习惯寓意着健康与新生,也体现了人们对季节更替、自然轮回的尊重。

东汉时期的立春习俗

东汉时期,立春节令的农事安排和民间活动有着较为系统的记载。根据《后汉书》的记载,当时的农民已经明确立春是春耕的起点。每年立春前,官府会发布春耕的通知,并指引农民做好播种的准备工作。特别是在南方的江南水乡,立春时节,田间的耕作已经开始,农民会迎春祈福,祝愿新的一年风调雨顺、五谷丰登。

此外,东汉时期的民间习俗中,立春也成为了祭祀的一个重要时节。人们会祭祀土地神、农业神,祈求丰收和平安。这些活动不仅表达了对自然神灵的敬仰,也折射出人们对农业的重视以及对自然规律的顺应。

唐代的立春文化

唐代是中国历史上一个文化繁荣的时期,立春的习俗在这一时期得到了更为广泛的传承与发展。《唐会要》中提到,每年立春时节,都会举行盛大的春耕典礼,官方和民间都举行了多种形式的庆祝活动。农民在立春当天的“咬春”习俗尤为显著,吃春饼、喝春茶,表达了人们对春天的期盼和对农耕生活的热爱。

在唐代,立春还与文人雅集密切相关。很多文人会在立春之际组织春游,吟咏诗词,感受春天的气息。通过这样的活动,立春不仅仅是一个农业节令,更成为了文化交流与艺术创作的一个重要契机。

立春与现代农业的结合

进入现代,虽然社会已经发生了翻天覆地的变化,但立春这一节令依然保留了重要的文化内涵。在现代农业生产中,虽然科技手段已经极大地提高了农业效率,但立春仍然是农业生产安排中的一个标志性时刻。如今,一些农场和农业企业仍然会在立春时节开展春耕活动,借此提醒农民朋友做好春播的准备。

此外,现代社会的城市居民也通过各种形式参与立春的庆祝活动,比如亲子游园、书法展览、春游等,表达对传统文化的敬意与传承。这些活动让立春不仅仅局限于农耕文化的范畴,更成为了全社会共同感知春天、拥抱希望的时刻。

通过这些历史与现代的结合,立春作为农耕文化的重要组成部分,依然在现代社会中焕发着勃勃生机,成为了人们与自然、与传统文化之间重要的纽带。

起名大全

最近更新

- 今天适合安装房门吗 2025年8月18日安装房门好吗

- 今天适合害虫消灭吗 2025年8月18日害虫消灭是吉日吗

- 今天适合喝结婚酒吗 2025年8月18日喝结婚酒是不是黄道吉日

- 今天适合剖宫产吗 2025年8月18日是适合剖宫产的吉日吗

- 今天适合入殓吗 2025年8月18日入殓是好日子吗

- 今天适合办丧事仪式吗 2025年8月18日这天办丧事仪式宜不宜

- 今天适合庆功宴吗 2025年8月18日庆功宴是不是好日子

- 今天适合地基施工吗 2025年8月18日地基施工好不好

- 今天适合剪头发吗 2025年8月18日是不是黄道吉日剪头发

- 今天适合出海航行吗 2025年8月18日出海航行是适合的吉日吗

- 今天适合堤坝对接吗 2025年8月18日适合堤坝对接吗

- 今天适合制作房梁吗 2025年8月18日制作房梁当天可不可以

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气