锡伯族冬至节:天文与养生的神秘联系

冬至作为中国传统的二十四节气之一,具有重要的天文和养生意义。锡伯族作为我国少数民族之一,其冬至节的庆祝活动与天文知识和养生理论有着千丝万缕的联系。从古代农耕文化到今天的传承,冬至节体现了自然规律与人类生活的密切融合。

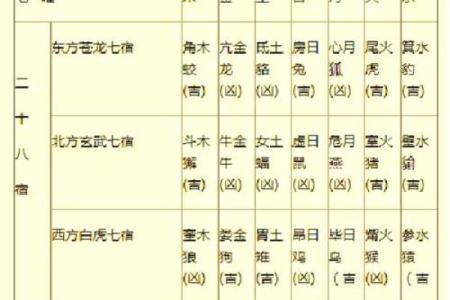

冬至节的天文起源

冬至节的天文起源可以追溯到古代农耕社会的对自然现象的观察与总结。古人通过对太阳的运动规律进行长期的观察,发现冬至这一节气标志着太阳直射点到达地球最南端,也就是昼最短、夜最长的一天。在这一天过后,太阳逐渐回升,白昼逐渐变长,象征着阳气的回升和生命的复苏。因此,冬至不仅仅是天文现象的体现,它还蕴含着天地之间阴阳变化的深刻哲理。

在锡伯族的文化中,冬至节具有重要意义。锡伯族作为一个农耕民族,深知冬至是冬季的一个重要节点,标志着自然界阳气的复苏,因此他们会举行隆重的庆祝活动。通过这种方式,锡伯族寄托着对未来丰收的期盼。

传统习俗与养生智慧

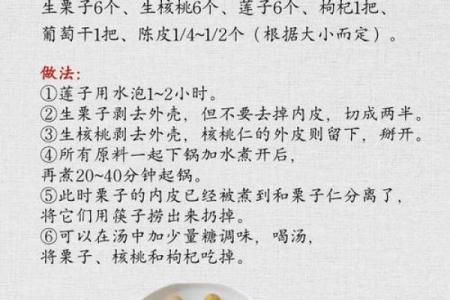

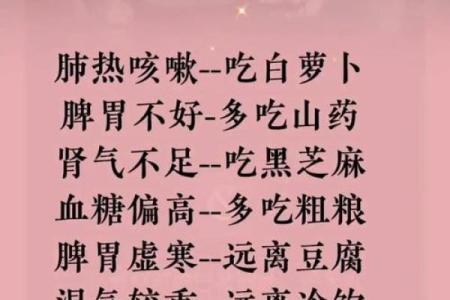

锡伯族的冬至节庆祝活动中,有着丰富的传统习俗,尤其是在饮食和活动方面。冬至节是一个以“补阳”作为核心的节令,传统的饮食习惯便是通过食物的补充来增强体内阳气。锡伯族的冬至餐桌上通常会有羊肉、饺子等温补食物,这些食物能够帮助身体驱寒保暖,增强抵抗力。

同时,冬至节也是锡伯族进行休养生息、调整身体状态的好时机。许多传统活动如冬至祭祖、冬泳等,不仅是为了纪念祖先,也是为了通过这些仪式,调节身体的阴阳平衡。特别是在冬季寒冷的环境中,身体容易出现寒气积聚,而这些活动能够帮助人们通过物理方式驱除寒气,保持体内阳气的旺盛。

唐代的冬至庆典

唐代的冬至节庆典尤为盛大,不仅仅是一个节令的庆祝活动,更是天文与养生理念的结合。唐朝的历法高度发达,对于冬至的天文意义有着非常深入的研究。冬至节成为了国家祭天的重要时刻,皇帝会亲自主持祭天仪式,向天神祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

与此同时,唐代的养生学也十分重视冬至这一节气。唐代医书《千金要方》中有明确的记载,冬至过后,人体的阳气开始回升,正是调养身体的最佳时机。冬至时节,应该通过饮食调养,增补精力,这与锡伯族的习俗颇为相似。

清代的冬至节日活动

清代时期,冬至节成为了满洲文化中的重要节日之一。尤其是在东北地区,锡伯族等少数民族都积极参与冬至的庆祝活动。清代的《大清一统志》详细记载了冬至时的祭祀活动与饮食习惯。根据该书的描述,冬至节前后,锡伯族的家庭通常会做出一顿丰盛的羊肉宴,用以抵御寒冷的冬季。同时,这也是向祖先祈福的时刻,祭祖活动充满了对先人的敬仰。

锡伯族的冬至节日文化

在现代社会,尽管生活方式和节奏发生了显著变化,但锡伯族仍然保留着冬至节的传统习俗。随着民族文化的复兴,锡伯族的年轻一代开始更加注重冬至节的庆祝。许多锡伯族家庭继续保持着传统的冬至饮食习惯,如制作羊肉汤和饺子,而这些活动也成为了家庭成员团聚的时刻。

现代医学与养生学的结合,使得冬至节的养生理念得到了更广泛的传播。现在,人们不仅关注食物的温补作用,还开始运用现代科学理论解释冬至节气对身体的影响。这种天文与养生的神秘联系,已不仅仅停留在传统文化的层面,它已经成为现代生活方式的一部分。

锡伯族冬至节通过千百年的传承,依然在天文与养生的双重背景下,展现了自然与人类智慧的结合。无论是在历史的长河中,还是在现代社会的日常生活中,冬至节都提醒我们要顺应自然规律,调养身体,保持和谐与健康。

起名大全

最近更新

- 2025年08月20日算不算装修好日子? 今日装修好吗

- 2025年9月造畜稠好日子 造畜稠最吉利的时间

- 星辉命理背后的玄机,如何避免走入命运的误区

- 2025年08月06日是否为提车黄道吉日 今日买新车适合吗?

- 2025年08月16日是否为订婚好日子? 今天定亲是好日子吗?

- 男孩名字用张字:寓意深度解析与人生期许

- 9月拜观音求子吉日一览表 2025年9月拜观音求子吉日有哪些

- 苹字女孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 锡伯族冬至节:天文与养生的神秘联系

- 2025年08月20日装修符不符合黄道吉日 今日装修新房行吗?

- 2025年9月见贵适合的黄道吉日 见贵好吗

- 头顶旋转的四个符号,反而能影响你的命运走向

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气