探索秋季养生的最佳时机,如何调整饮食与作息

秋季是一个季节转换的时机,气候逐渐变凉,昼夜温差加大,人体的生理需求也在变化。根据中国传统文化的观点,秋季养生不仅要顺应季节变化,还要关注如何调整饮食和作息,保持身体的平衡和健康。历史和传统习俗为我们提供了丰富的经验,指导着我们在秋季如何更好地调养身体。

秋季养生的起源

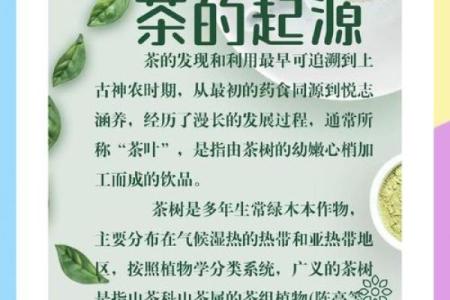

秋季养生的起源可以追溯到农耕文明的时代。古代的农耕社会通过观察自然变化,逐渐形成了四季养生的理论。秋季是农作物成熟的季节,尤其是秋收后的休养生息时期,给人们提供了恢复体力的机会。天文上,秋季的“白露”标志着气温下降和干燥季节的开始,这时候人体容易出现秋燥,容易感到口干舌燥、皮肤干燥等症状。因此,在秋季,古人提倡通过适当的饮食调整和作息安排,来适应这一季节的变化,保持身体的阴阳平衡。

传统习俗中的饮食调整

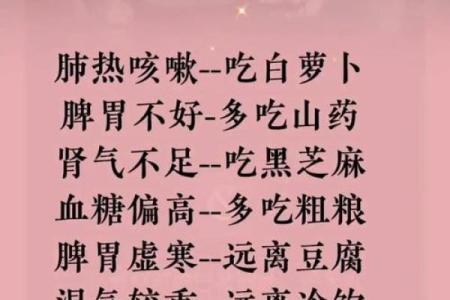

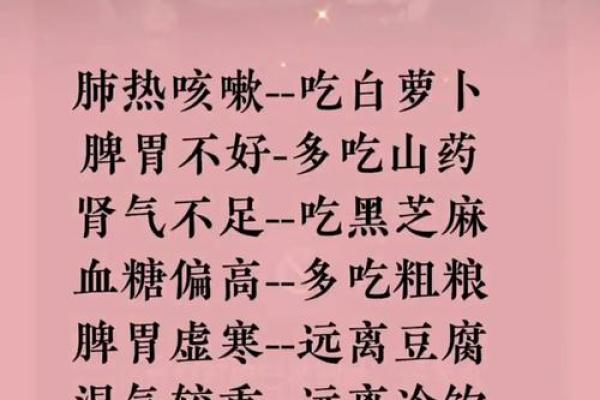

秋季养生的传统习俗中,饮食调节起着至关重要的作用。根据《黄帝内经》中的理论,秋季养生应以滋阴润燥为主,增加身体的水分和润泽。古人主张食用富含水分的食物,如梨、苹果、橙子等水果,能够有效缓解秋燥。此外,秋季也是收获季节,许多秋季特产的食物如栗子、南瓜等都是滋补养生的好选择。

在古代,秋季饮食的核心原则是“多补少热”,避免过多的油腻食物,提倡清淡的饮食。这一观念至今依然在现代饮食中得到应用。例如,秋季适合食用一些温补性质的食物,如牛肉、羊肉等,以帮助人体增强免疫力,适应季节变化。与此同时,避免过多辛辣刺激性食物,保持饮食的清新和温和,帮助身体更好地应对秋季的干燥和寒冷。

传统习俗中的作息调整

秋季作息的调整同样至关重要。在传统文化中,秋季被视为一个“收敛”的季节,人们的作息时间应该适度早睡早起,避免过度劳累。秋天的日照时间逐渐缩短,人体的生物钟也会随之变化。古人提倡在这个季节里,避免夜间过度活动,保持良好的作息规律。尤其是“秋冻”的观念强调在适应气温逐渐下降的同时,不宜过度穿衣保暖,而应通过增强体质来适应气候的变化。

例如,秋季早晨可以进行适当的晨练,帮助调节体温,促进血液循环。而晚上则应早点入睡,保证充足的休息,以便身体能够在深秋的寒冷中保持活力和健康。

唐代的秋季养生

唐代的医书《千金方》明确提出秋季的养生理念,强调“秋气至,燥气生,宜养肺”,推荐多吃一些滋阴润燥的食物,如秋葵、百合、银耳等。唐代的养生理念不仅强调食疗,还注重生活方式的调整,尤其是在秋季,常常提倡多进行户外活动,增强体质。唐代的秋季养生文化为后人提供了重要的参考,至今在现代医学中依然有着广泛的应用。

宋代的秋季养生

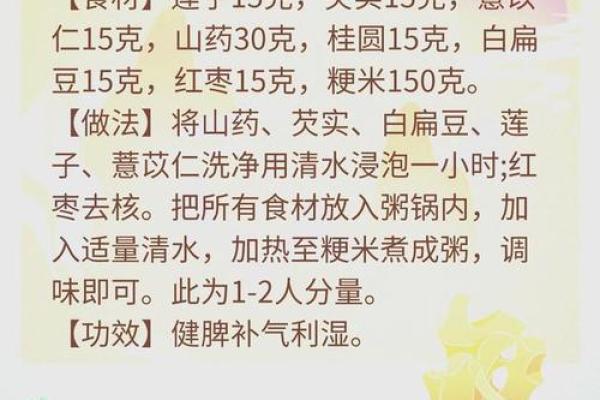

宋代的《太和本草》对秋季的饮食和作息有着更为详细的记载。宋代人十分重视秋季的滋补养生,认为这个季节是补充体力和抵御寒冷的最佳时机。因此,秋季的饮食应以滋养为主,重点食物包括各种滋补的汤品和粥类,尤其是利用中草药配方做成的药膳。宋代的这种饮食观念一直延续到今天,尤其是在秋季,许多家庭会选择炖煮养生汤,调节身体的平衡。

秋季养生与现代生活

在现代社会,秋季养生的理念和传统习俗依然被广泛传承。许多人开始关注秋季的气候变化,学习如何通过调整饮食和作息来适应季节的变化。例如,在现代的饮食中,秋季的养生食品如滋补汤类和水果已经被广泛应用于日常生活。与此同时,现代人更加注重保持健康的作息规律,适度的运动和早睡早起已经成为秋季养生的核心内容。通过现代医学和传统养生理念的结合,人们能够更好地调整自身体质,以迎接秋季的挑战。

秋季养生的传统和现代应用相结合,已成为我们日常生活中的重要一环。通过合理的饮食和作息调整,可以帮助我们在秋季保持健康,增强抵抗力,顺应季节的变化。

起名大全

最近更新

- 姓江有什么温婉灵动的女孩名字?取名攻略来了

- 2025年07月22日能否作为安门黄道吉日? 安装大门吉日宜忌查询

- 2025年9月开柱眼哪天适合的日子 吉利旺财开柱眼佳日

- 熊姓清新自然的男孩名字,有哪些甜美可爱的?

- 2025年08月03日搬家适合吗? 今日乔迁新居好吗

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车有问题吗? 今日提车算不算好日子?

- 2025年08月06日这日子提车旺不旺? 买新车有没有问题?

- 2025年9月订盟吉日 吉利旺财订盟佳日

- 2025年07月25日开业行不行 开门做生意有没有问题?

- 张奶奶风水命理揭秘:如何破解命运密码,颠覆你的认知

- 2025年07月22日安门行吗? 安门是好日子吗?

- 2025年9月做法事黄道吉日 做法事好吉日

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气