农耕与节令:端午节如何影响古人农事活动

端午节是中国传统的节日之一,起源深厚,历史悠久。作为农耕社会中的重要节令,端午节不仅是纪念屈原的日子,更与古代的农事活动紧密相连。端午节的时间通常落在农历五月初五,这个时节恰逢夏季即将到来,气候湿热,农事工作繁忙。通过端午节的节令安排,古人巧妙地将节庆与农事结合,体现了天文与农耕的紧密联系。

端午节与农事活动的天文联系

端午节所在的农历五月初五,正是夏季的开始。古代的农业生产有着强烈的天文依赖,特别是在气候、节气等方面。五月是麦田、稻田等作物生长的重要时期,尤其在华北、黄淮等地区,正值小麦的抽穗期。这一时段,天气转热,湿气逐渐加重,极易导致病虫害的发生。端午节的设置正是为了提醒农民在这一时节要特别注意防范病虫害,保障农作物的健康生长。

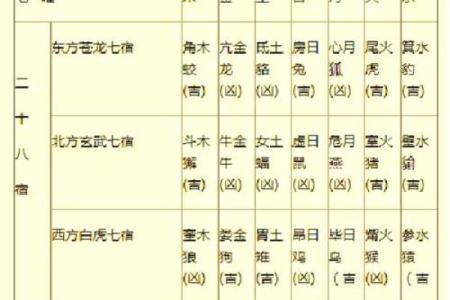

在古代天文学中,二十四节气已深入人心。端午节正位于小满和夏至之间,这两个节气的转换意味着农田的管理进入了一个关键期。通过观察天象,古人便能预测到天气的变化,进而调节农事活动。对于古代农民来说,端午节不仅仅是一个节日,它也包含了天文观察的知识,是农事活动的一个信号。

端午节的传统习俗与农事结合

端午节的传统习俗丰富多彩,其中一些习俗直接与农事活动有关。例如,端午节期间有吃粽子、挂艾草、佩戴香囊等传统习惯。这些习俗虽然有着文化和宗教的含义,但从农耕的角度来看,它们也是古人保护农作物的方式之一。

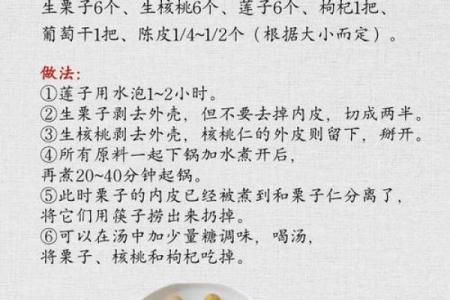

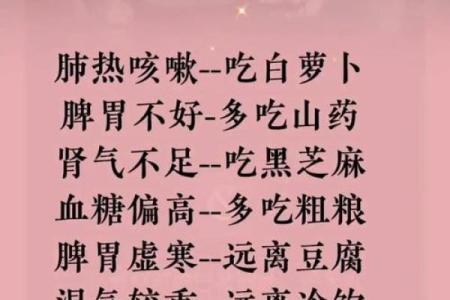

首先,粽子中的糯米与豆类等食材是农民劳动后的重要补给,反映了农业生产的丰收与节令的更替。食用粽子也是古人通过饮食来祈求农田丰收、避免灾难的一种方式。而艾草的挂置则与防虫防疫密切相关,艾草有驱蚊、驱虫的效果,这一习俗无疑帮助古代农民保护作物免受害虫侵扰。

屈原与端午节的农事寓意

屈原的故事是端午节最为人熟知的文化背景之一。然而,屈原不仅仅是文学和历史人物,他的祭奠活动同样与农业生产密切相关。屈原死后,民众纷纷划船投粽于江中,以此来驱散水中的邪气,保护农田免受灾难。这一行为,除了表达对屈原的纪念外,也是古人对于水域灾害、病虫害的警觉反应。通过这一节令,人们提醒彼此,水田管理同样不能忽视,水源的污染与生物危害直接影响到农田的生产。

端午节与麦收的关系

在古代农耕社会,端午节的节令与麦收密切相关。许多地区的农民会在端午节前后进行小麦的收割。端午节时节,正是小麦的生长高潮期,也是农民进行田间劳作的关键时刻。根据《农书》记载,古人根据端午节的时令特征安排农事,提醒农民及时收割并储存谷物。端午节作为小麦丰收的象征,它传达了丰年与劳作的意义,鼓励人们充分利用这一时机,迎接农田的收成。

农耕文化中的端午节

在现代社会,端午节的传统依然与农事息息相关。尤其在乡村地区,端午节期间仍然会举行丰富的农事活动,如插秧、施肥、驱虫等。尽管现代农业生产方式已发生了巨大的变化,但一些传统习俗仍然得以保留。例如,许多地方仍会用艾草和菖蒲挂在门口,以驱赶病虫害,保佑农作物健康成长。而现代人吃粽子的习惯,也象征着对农田丰收的期待与感恩。可以说,端午节在今天不仅是文化的传承,更是农耕智慧的一种延续。

端午节不仅仅是一个传统节日,它背后蕴含着古人对自然的敬畏和对农事活动的智慧传承。通过与农业、天文的紧密结合,端午节为古人提供了应对季节变化、保护农田的实用指导。在今天,端午节依然是农耕文化的重要组成部分,承载着无尽的历史意义。

起名大全

最近更新

- 柳姓天真烂漫的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 2025海钓吉日 9月份海钓最吉利日子

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证可不可以? 今日领证结婚好吗

- 农耕与节令:端午节如何影响古人农事活动

- 2025年07月22日乔迁是否是黄道吉日 今日乔迁入宅好吗

- 2025年9月求婚吉日查询 2025年9月适合求婚的吉日

- 想给滑姓宝宝起个儒雅谦和的名字,女孩名字怎么取好?

- 2025年07月22日结婚适合吗? 今日办婚礼好吗

- 许姓取温柔敦厚的名字,女孩名字有哪些灵秀动人的?

- 2025年9月拜灶王爷吉日查询 拜灶王爷好吉日

- 四月生辰八字揭秘命运不同的秘密,如何通过八字改善生活

- 2025年07月22日(农历六月廿八)算不算安门好日子? 安装入户门吉日宜忌

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气