迎接寒冬:一月养生节令与饮食文化探讨

进入寒冬,寒冷的气候促使人们更加注重养生与饮食文化的调整。寒冬不仅是自然季节的变化,也是中国传统养生文化中非常重要的一环。从农耕社会到现代社会,迎接寒冬的养生方法和饮食习惯通过代代相传,形成了独特的节令文化。本文将结合历史案例,探讨如何通过饮食和活动应对寒冬,传承古老的养生智慧。

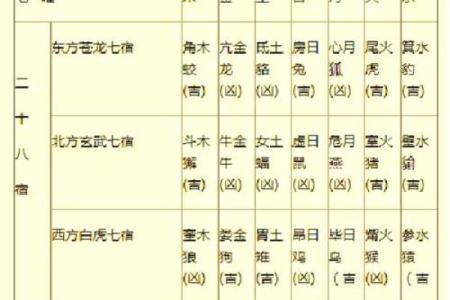

起源:农耕与天文的结合

寒冬的到来,深刻影响着人们的日常生活。在中国传统节令中,寒冬的标志性时刻是“冬至”。在农耕时代,冬至意味着农作物的收成已经结束,寒冷的天气开始主导一切生产和生活活动。根据天文观测,冬至是太阳直射南回归线的时刻,白昼最短,黑夜最长。此时节,气温低,人体的阳气逐渐内收,阳气的不足促使人们开始注重通过饮食和作息来补充和保养身体。

传统习俗:冬至饮食与活动

在中国传统文化中,冬至不仅是天文上的标志,也有着丰富的民间习俗,尤以饮食和活动最为重要。冬至之日,北方人有吃饺子的习惯,认为此举能够“捂住耳朵,不受寒冷侵袭”。饺子作为传统节令食品,不仅温暖身体,还寓意着家庭团圆,象征着“丰收”和“和谐”。

南方则有冬至吃汤圆的习惯,汤圆的圆形象征着团圆和美满,寓意着家庭和睦、幸福安康。无论是饺子还是汤圆,冬至饮食的共同特点是温暖、滋补,符合冬季养生的要求。同时,冬至也是祭祖的重要日子,许多家庭会通过祭拜活动来祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

在活动上,寒冷的冬季适宜进行一些低强度的运动,如太极、打坐、散步等,来增强体质。此时,民间也常见有“冬藏”之说,强调身体的休养生息,避免过度劳累。

东汉养生思想

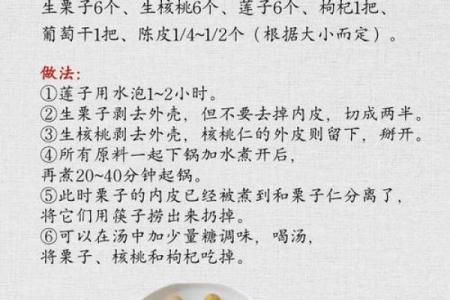

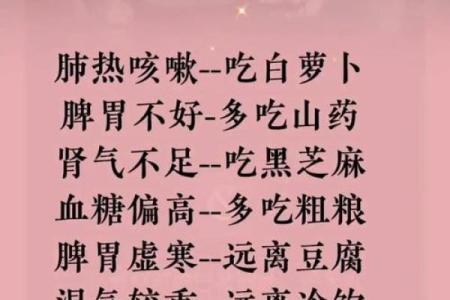

在中国古代,冬季养生的理论早在东汉时期便有明确记载。《黄帝内经》便提出“冬养肾”这一概念。根据该书的理论,冬季属于肾的“藏”期,养生应注重滋养肾脏功能,避免过度消耗体力和精力。书中提到,寒冷的冬季气候导致外界阳气不足,人体的阳气则应该通过适当的食疗和作息进行补充。冬季要多食用温性食物,如羊肉、牛肉、鸡汤等,帮助身体提高免疫力。

历史上,许多皇帝和士族贵族也都注重冬季养生,通过食疗来强身健体。食材的选择上,常常以高营养、容易消化、具有温补作用的食物为主,以此增强体力和抵抗力,抵御严寒的冬季。

唐宋时期的冬季饮食文化

进入唐宋时期,冬季饮食文化愈加丰富。在唐代,《食疗本草》中提到“冬吃萝卜夏吃姜,不劳医生开药方”,体现了冬季食材的合理搭配和养生意义。萝卜被视为消化食物,能够帮助清除体内的湿气,而姜则具有温阳驱寒的作用。唐代诗人白居易曾提到“寒冬腊月,饮食自有良方”,暗示了冬季养生饮食在这一时期已经成为了社会各阶层普遍关注的重点。

宋代的冬季饮食,则逐渐从单纯的食材选择,向更加细化的餐饮文化发展。此时,许多地方已出现了以“暖胃”菜肴为主的冬季食谱,如烤鸭、羊肉汤等热量较高、富含营养的美食。这些美食不仅满足了身体的需求,也体现了宋代人民的精致饮食文化。

关注健康与生活方式的融合

随着时代的变迁,寒冬养生的传统习俗在现代社会中得到了新的传承。今天,许多人依然保持冬至吃饺子、汤圆的传统习惯,但更多的人开始关注健康和生活方式的平衡。现代人更加注重通过合理膳食和规律的作息来调养身体,避免因寒冷天气导致的健康问题。

在现代社会,食材的选择也更加多样化。除了传统的羊肉、鸡汤等温补食物,随着全球化进程的发展,更多的食材和营养概念逐渐融入了冬季饮食中。比如,富含维生素C的柑橘类水果,具有抗氧化作用的坚果类食品,以及改善免疫力的蜂蜜、枸杞等都成为了现代人冬季饮食中的重要组成部分。

此外,现代科技的发展使得许多古老的养生方法得以更加精细化和科学化。许多人利用健康应用程序记录饮食和运动,确保冬季养生效果更佳。

寒冬是自然与人类文化交织的重要时刻,冬季养生不仅是饮食的选择,更是一种生活态度的体现。

起名大全

最近更新

- 任姓清新淡雅的女孩取名,这些名字寓意非凡

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁日子合黄道没? 乔迁新居行不行?

- 香炉安放吉日2025年9月最佳时间 2025年9月香炉安放最旺日子是哪个

- 姓汤叫什么温柔敦厚的名字好?女孩名字精选集

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车日子有没有选对? 提新车吉日指南

- 晖字取名男孩:结合五行的吉祥名字搭配方案

- 女孩取带婷字的名字:平仄音律与寓意的和谐搭配

- 大扫除吉日2025年9月最佳时间 2025年9月大扫除最旺日子是哪个

- 免费周公算命生辰八字:能否改变命运?命运不同的关键解析

- 2025年08月25日是否宜领证? 今日登记领证吉利吗?

- 迎接寒冬:一月养生节令与饮食文化探讨

- 2025年9月提车最佳日子 提车好日子一览表

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气