清明节:探秘天文与习俗交织下的祭祖传统

清明节作为中华传统节日之一,承载着丰富的文化内涵与历史意义。每年四月初,扫墓、祭祖、踏青等一系列活动在全国范围内举行。清明节不仅是一个祭祀的节日,更深深根植于天文与农耕文化中,蕴含着人与自然的和谐共生。

清明节的起源:农耕与天文的结合

清明节的起源可以追溯到古代农耕社会,最早可见于春秋战国时期。古人通过观察天象,发现太阳经过黄道的清明点时,气温适宜,春暖花开,适合农作物的生长,因此将清明定为一个重要的节气。此时,寒冷的冬季已经过去,万物复苏,农民忙于春耕,清明节的设立便有了自然的季节背景。

从天文学角度来看,清明节恰逢太阳到达黄经15度时,标志着阳气上升,天地之间的能量开始交汇。此时也是天地阴阳之气相对平衡的时刻,人们认为,这一天祭祀祖先,能得到祖先的庇佑与自然界的和谐气息。这一时节的祭祖习俗逐渐形成,结合天文、农耕与祖先崇拜的传统,清明节成为祭祀与农耕息息相关的重要节日。

传统习俗:祭祖与踏青的双重活动

清明节的传统习俗以祭祖与踏青为核心。祭祖活动主要体现在扫墓上。人们会前往祖先的坟墓前,清扫墓地,摆上祭品,表达对先人的怀念与尊敬。扫墓的过程不仅是对祖先的缅怀,也象征着对自然的敬畏和对生命的传承。祭品中通常包括酒、饭、纸钱等,这些祭品的选择往往与地域习惯和家庭传统密切相关。祭祖活动反映了中国人对家庭、血脉和传统的重视,体现了家族文化的传承。

另一方面,踏青活动则表现了人与自然的和谐共处。清明时节,春光明媚,百花齐放,许多人会在清明节期间到郊外踏青,享受大自然的恩赐。这一活动不仅仅是人们放松身心的方式,也反映了古代人类对于自然景象的敬畏与欣赏。踏青与祭祖相结合,象征着天地人三者之间的和谐与联动。

唐代的清明节祭祖

唐代时期,清明节作为祭祖的传统已趋于成熟。在唐代文学作品中,清明节的祭祖习俗屡见不鲜。唐代大诗人杜牧的《清明》一诗中,便生动地描绘了这一时期人们扫墓祭祖的情景:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。诗中既表现了节令的气候特点,又渗透出祭祖活动中的肃穆与思念之情。唐代社会注重祭祀,认为祭祖不仅是对先人的敬仰,也是对家族和祖国历史的传承。因此,清明节成为了当时社会不可或缺的节庆之一。

明代的清明节扫墓

明代时期,清明节的扫墓活动愈加盛行。根据《明史》记载,明代宫廷和民间都非常重视清明节的祭祖活动。宫廷中,皇帝会亲自主持大规模的祭祖仪式,向历代祖先祈福;而普通百姓则会在清明节期间,带着扫墓工具前往祖坟,进行清扫和祭祀。民间清明节的扫墓仪式,不仅延续了古代的传统,还加入了地方特色。例如,江南地区的人们常会在祭祖时,加入竹叶包、糕点等食品,体现了当地丰富的饮食文化。

清明节的文化延续

进入现代,随着社会的进步与科技的发展,清明节的传统习俗有所改变,但核心精神依然保留。现代人对祭祖的形式逐渐多元化,除了传统的扫墓方式,越来越多的人选择通过网上祭祀、电子香火等方式表达对先人的敬意。此外,清明节的踏青活动也随着人们生活水平的提高,逐渐成为人们放松身心、亲近自然的重要时刻。虽然形式有所变化,但清明节弘扬的祭祖、尊重自然与家族传统的文化核心,依然深深植根于人们的心中。

清明节不仅是祭祖的时刻,也是思考生命、传承文化的契机。它深刻地将天文与农耕的智慧、传统习俗的传承,以及人们对祖先的尊重与纪念结合在一起,形成了一种独特的文化现象。

起名大全

最近更新

- 2025年08月25日是否宜领证? 今日登记领证吉利吗?

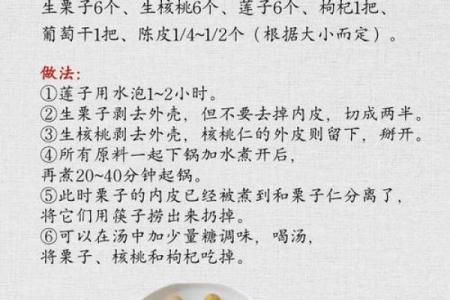

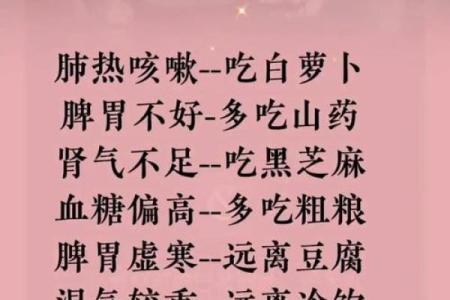

- 迎接寒冬:一月养生节令与饮食文化探讨

- 2025年9月提车最佳日子 提车好日子一览表

- 解析男孩名字中琢字的五行属什么及寓意内涵

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚有问题吗? 办喜事能算好日子吗

- 2025年9月最佳祀灶黄道吉日 哪几天适合祀灶

- 八字命理中的暗藏玄机,哪些常见误区反而影响你的人生转折

- 2025年07月25日开业合适吗? 营业吉日指南

- 2025年08月16日订婚是黄道吉日不? 定下亲事能算好日子吗

- 2025年举办婚礼九月吉日 适合举办婚礼黄道吉查询

- 从感恩节习俗看家庭团聚的文化价值

- 清明节:探秘天文与习俗交织下的祭祖传统

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气