六月十六日的天文节令与星象变化解析

每年的天文变化,特别是节令和星象的转变,都与人类的生活息息相关。在传统文化中,很多节令不仅是气候的标志,还与农耕周期、日常活动以及民间信仰紧密相连。六月份的天文变化尤为引人注目,因为它标志着夏至的来临,这一时刻对于农耕社会有着重要的意义,影响着田间管理和人们的生活习惯。

天文背景与农耕周期

在中国古代,天文节令的变化常常与农耕活动紧密相联。六月十六日所对应的天文现象通常接近夏至节令,太阳几乎直射北回归线,白昼最长,夜晚最短。这个时候,气候逐渐升温,农田中的作物正值生长的关键时期。尤其是在水稻种植地区,这一时期的阳光照射强烈,对于作物的光合作用至关重要。古人通过观察太阳的变化,了解了农作物生长的节律,也为农业活动提供了时序参考。

在《农书》中有记载,夏至前后是“登高望远”时期,人们会在此时开始一些夏季耕作工作,如给农田施肥、灌溉等,以确保作物能在充足的阳光下健康成长。这一时节,农田水利管理变得尤为重要,特别是在水稻种植的地区。许多地方的农民会在这一天举行祭祀活动,以祈求丰收。

传统习俗与饮食活动

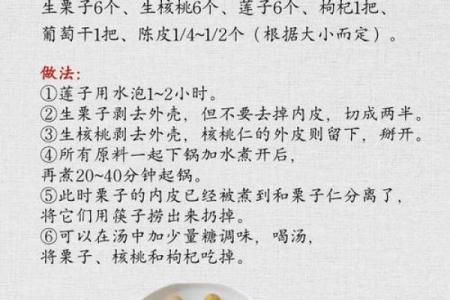

古人对夏至节令的重视,不仅体现在农耕生产上,还融入了日常饮食和节令活动中。传统的夏至节令,常伴随着多种习俗和饮食文化。这个时期的传统食品,常见的是以清凉和补充体力为主,例如冰镇绿豆汤、黄鳝米线等,既能清热解暑,又富有营养。

《山海经》中的描述也提到了在夏至时节,天子会举行盛大的祭天仪式,并与百姓共享这些食物。夏至时节的节令活动和食品不仅反映了古人对天文和自然的崇敬,还展现了人们在艰苦农耕生活中的智慧与创造力。通过这些饮食习惯,人们能够保持足够的体力,抵抗高温带来的疲惫。

商周时期的夏至祭祀

在商周时期,夏至节令的变化常常被作为重要的时刻来举行祭天活动。商朝的典籍《尚书》记载,王室会在夏至这一天,举行祭天祭祖的活动,祈求天神保佑一年的农业生产。此时的祭祀,不仅是对自然力量的敬畏,更是通过祭祀仪式来激励人们辛勤劳作,期盼丰收。

而在周朝,夏至节令的仪式更加盛大。周代的《周礼》指出,夏至祭祀的核心内容包括祭天、祭祖,并特别安排了对农田的保护仪式。这些传统活动,在当时被视为重要的社会活动,民众也会参与其中,表达对自然界力量的感恩与敬畏。

唐宋时期的夏至节令习俗

唐宋时期,夏至节令的相关习俗已经不局限于祭祀,更多地体现在节日的娱乐和民间活动上。在这个时期,夏至成为了一个全社会的庆祝时刻,除了传统的祭祀活动,很多地方还会举行灯会、游园会等娱乐活动,民众通过这些活动来庆祝光明和生命的力量。例如,宋代的《东京梦华录》中就提到,在夏至的夜晚,人们会点亮灯笼,举行庆典,寓意光明与希望。

不仅如此,夏至时节的美食也成为了这段时间的亮点。唐宋时期的名厨常在夏至期间推出清凉解暑的食品,如绿豆汤、荷叶粽等,成为这一时期不可或缺的风味。

夏至的现代表达

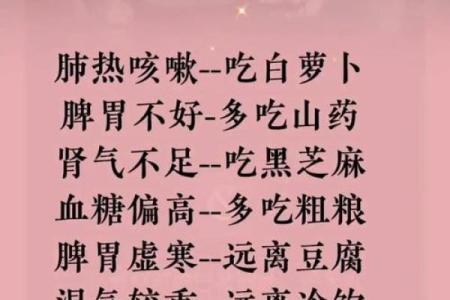

在现代社会,尽管农耕活动和节令的关系逐渐淡化,但夏至节令依然保留着丰富的文化内涵。在许多地方,现代人仍然保留着夏至节气的传统习俗,如家庭聚餐、饮食清凉等。特别是在一些注重传统文化的地区,夏至成为了亲友聚会的好时机,大家会一起分享具有象征意义的食物,享受这一自然节令带来的变化。

不仅如此,随着人们对健康和养生的关注,现代的夏至活动更多地侧重于养生与调节身体,清热解暑的饮食习惯成为了这一节令的延续。而通过这些活动,现代社会继续将这一古老节令的文化传承给新一代,体现了古人与自然和谐共生的智慧。

在现代,尽管传统的农业生产方式已经不再是生活的主要构成部分,但通过各种形式的庆祝活动,夏至节令依旧在民间文化中占有一席之地。

起名大全

最近更新

- 许姓取温柔敦厚的名字,女孩名字有哪些灵秀动人的?

- 2025年9月拜灶王爷吉日查询 拜灶王爷好吉日

- 四月生辰八字揭秘命运不同的秘密,如何通过八字改善生活

- 2025年07月22日(农历六月廿八)算不算安门好日子? 安装入户门吉日宜忌

- 忠字取名寓意男孩篇:吉祥寓意与五行属性结合

- 2025年9月登记结婚证黄道吉日有几天 适合登记结婚证黄道吉查询

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)这日子开业旺不旺? 今天开门做生意怎么样?

- 洪姓温润谦和的男孩取名,这些名字寓意非凡

- 2025年08月25日是否适宜领证? 登记领证吉日宜忌查询

- 想给汪姓宝宝起朝气蓬勃的名字,男孩名字怎么构思?

- 男孩取名字带嘉字:文化内涵与现代审美的融合

- 女孩名字用妮字的寓意解析及五行属性说明

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气