清明节的祭祖与春耕文化

清明节,是中华文化中一项古老而富有深厚意义的传统节日。它不仅是祭祖的重要时刻,也是春耕文化的体现。节日期间,万物复苏,天地间充满了生机,这一时节人们通过祭祖和参与农事活动,既缅怀祖先,也为新一季的农业生产做准备。

祭祖的起源与文化渊源

清明节的祭祖活动源远流长,它与中国的农耕文化息息相关。根据史书记载,清明节最早可以追溯到春秋时期的寒食节,这一节日起初是为了纪念晋国国君介子推。随着时间的推移,寒食节逐渐与清明节合二为一,成为了祭祖的主要时机。清明时节,气候温和,万物复苏,人们通过扫墓祭祖的方式,寄托对先人的思念,同时祈求家族的平安和繁荣。

《左传》记载了春秋时期的祭祖习俗,指出古人通过祭拜祖先,祈求保佑,并借此机会传承家族的文化和美德。在古代,清明不仅是祭祖的时刻,也是家族团聚的重要节点,体现了尊重祖先、传承文化的传统。

春耕文化的历史背景与发展

清明节与春耕活动紧密相连,作为农耕社会的重要节令之一,清明意味着春耕的开始。《农书》提到,清明时节是播种的重要时机,农民忙于耕种,种下新一季的作物。此时,气温适宜,土壤湿润,是农作物生长的关键期。

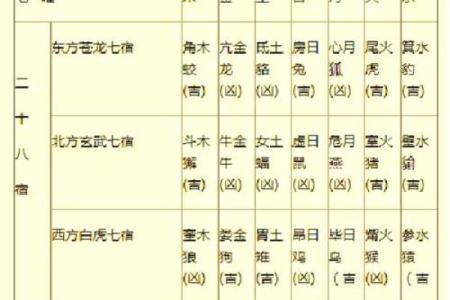

古代农人通过观察天象来指导农业生产,清明节不仅是与农业有关的节日,也与天文学紧密联系。天文上,清明是二十四节气中的第五个节气,标志着太阳到达黄经15度,昼夜平衡,春暖花开,正是进行农业劳作的好时机。古人通过观察天象,指导春耕活动,保障农业生产的顺利进行。

传统习俗与饮食文化

在清明节,除了祭祖活动外,还有一系列传统习俗与饮食文化。扫墓是这一节日的核心活动,家家户户会前往祖先的墓地,清扫墓碑,献上祭品,表达敬意。祭品通常有食品、酒类和纸钱等,以示对先人的怀念。

在饮食上,清明节有许多富有地方特色的食物。最具代表性的是青团,它是用艾草或其他植物的汁液与糯米粉混合制作而成,象征着春天的绿色与生机。此外,还有一些地方习俗中会吃清明果、春饼等食物,都是与节令和农耕文化相关的传统食品。

历史案例:唐代的清明祭祖与春耕

唐代时期,清明节的祭祖活动尤为盛大。唐代《大元大一统志》记载,唐代的清明祭祖习俗已成定制,民间会举行盛大的祭祖活动,借此表达对祖先的崇敬。除了祭祖,人们也会在此时进行春耕,种植小麦、稻米等作物,形成了祭祖与农业活动相结合的风俗。

唐代诗人杜牧的《清明》诗,生动描绘了清明节期间的祭祖活动与春耕场景:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这首诗不仅表达了节日的哀思,还隐含了人们对祖先的敬畏和对自然季节变化的关注。

历史案例:明代的清明祭祖与农耕

明代时期,清明节的祭祖活动依旧盛行。据明代《永乐大典》记载,清明节期间,官员和百姓都会到祖先的坟墓前进行扫墓祭祖,祈求祖先保佑。而农业生产也逐渐成为这一节日的主题,特别是在农村,清明节前后是播种水稻和小麦的最佳时机。因此,清明不仅是祭祀的时刻,也是一年一度春耕的重要时刻。

明代的清明节文化,融合了祭祖与农耕的双重功能,体现了对祖先的孝敬和对自然的尊重。祭祖活动和农业生产紧密结合,形成了浓厚的文化氛围。

现代传承与清明节的文化价值

在现代社会,清明节的祭祖与春耕文化依然传承着。尽管农业社会的性质发生了变化,但清明节的祭祖活动依然在许多地区保持着传统。现代人通过扫墓、祭拜祖先等方式,表达对逝去亲人的怀念,同时也传递着对家族和传统的尊重。

同时,随着现代农业的发展,清明节的春耕活动虽然不再是唯一的农业节令,但其象征意义依然存在。许多农民在清明节前后进行播种,寄托对丰收的期望。通过这种方式,清明节不仅承载着祭祖的文化,也继续融入了现代农业生产的节奏,展现了这一传统节日的生命力与延续性。

起名大全

最近更新

- 今天适合安装房门吗 2025年8月18日安装房门好吗

- 今天适合害虫消灭吗 2025年8月18日害虫消灭是吉日吗

- 今天适合喝结婚酒吗 2025年8月18日喝结婚酒是不是黄道吉日

- 今天适合剖宫产吗 2025年8月18日是适合剖宫产的吉日吗

- 今天适合入殓吗 2025年8月18日入殓是好日子吗

- 今天适合办丧事仪式吗 2025年8月18日这天办丧事仪式宜不宜

- 今天适合庆功宴吗 2025年8月18日庆功宴是不是好日子

- 今天适合地基施工吗 2025年8月18日地基施工好不好

- 今天适合剪头发吗 2025年8月18日是不是黄道吉日剪头发

- 今天适合出海航行吗 2025年8月18日出海航行是适合的吉日吗

- 今天适合堤坝对接吗 2025年8月18日适合堤坝对接吗

- 今天适合制作房梁吗 2025年8月18日制作房梁当天可不可以

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气