春耕季节,如何利用天文知识指导农事活动

春天的到来,万物复苏,农田也开始迎接新的耕种季节。在古代,农民根据天文现象安排农事活动,利用天象的变化预示气候、节令的变化,从而更科学合理地安排耕种。这种古老的智慧延续至今,仍对现代农业有着重要的指导作用。

天文与农耕的历史渊源

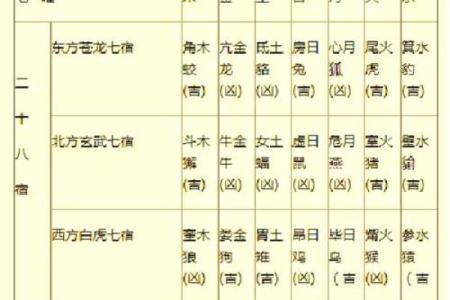

农耕和天文的关系可以追溯到几千年前的中国古代。自农耕文明诞生之初,古人便意识到自然界的变化与农业生产息息相关。太阳、月亮、星辰等天体的运动,不仅影响季节的更替,还能决定气候的变化,进而影响农作物的生长周期。随着对天文知识的不断积累,古人逐渐总结出一系列天文规律,用于指导农事。

中国的传统农业历法——“农历”,便是根据天文现象来安排生产活动的,它的核心是“二十四节气”。这些节气标志着太阳在黄道上的位置变化,反映了地球的季节性变化。每个节气的气候特点,都会对农业生产产生深远影响。例如,春分、清明、谷雨等节气,都是春耕的重要时刻,农民会根据这些节气来调整耕作和播种的时间,确保农作物生长的最佳条件。

唐代《农书》中的天文应用

唐代时期,天文学的成就为农业生产提供了丰富的指导。《唐本农书》是一本集天文、气象与农业技术于一体的古代农业典籍,书中详细记录了如何根据天文现象来安排农事。例如,书中提到“立春前后,太阳直射赤道,气温回升,是播种的好时机。”这一观念,正是基于天文和气象变化的科学认识。书中还提出,在春分时节,白昼与黑夜时间相等,气候平和,正适合播种小麦、稻谷等农作物。

通过对天文现象的详细观察和记录,古代农民能够精准地安排播种、施肥、灌溉等活动,从而有效提高了农业生产的效率。这种将天文知识与农事活动结合的智慧,体现了古人深厚的自然观和科学精神。

明代《本草纲目》中的气候与农业

明代李时中所著《本草纲目》,是一本兼具医药与农业知识的经典著作。书中不仅详细记载了植物的药用价值,还在多个章节中提到,如何根据天文和气候的变化来选择作物及其种植方法。例如,书中提到“春天日照充足,气温适宜,是植物生长的最佳时机。”李时中在书中进一步解释,春分时节的阳光和温度对大多数作物的发芽生长至关重要,农民要在这一时节进行播种,确保作物在适宜的温度和湿度下生长。

《本草纲目》中的这些天文与农业相结合的知识,不仅对农业生产产生了深远影响,也为后世的农业发展提供了宝贵的参考资料。

农业与天文知识的结合

到了现代,虽然科技发展迅速,但天文与农业的结合依旧存在,并且在很多地方得到了传承与应用。随着精确的气象预测技术的发展,现代农业依然会根据天文现象和气候变化来安排种植活动。例如,农民会参考气象台发布的季节性天气预测,结合天文日历来安排农事活动。尤其是在春耕季节,农民依然遵循春分、清明等节气,来决定适宜的播种时机。

不仅如此,现代农业还通过卫星遥感技术,进一步加强了对天文和气候变化的监控,从而更科学地规划种植计划。农民通过观察太阳、月亮、星辰的变化,以及天气变化的规律,能够更加精准地调整农事活动的时机,确保农业生产的顺利进行。

农耕与天文的结合,不仅仅是古代智慧的体现,也在现代农业中继续发挥着巨大的作用。天文现象不仅影响着自然界的变化,也深刻影响着农业生产,成为农民日常生活和劳动中不可或缺的一部分。通过古今相结合的方式,天文知识为农业生产提供了宝贵的指导,不仅使农田更富饶,也使人类在自然的节律中找到了与天地和谐共生的道路。

起名大全

最近更新

- 2025年08月25日是否是领证吉日 登记结婚黄道吉日查询

- 查查生辰八字,揭秘合婚与改运的奥秘,命运如何不同?

- 建造仓库吉日2025年9月最佳时间 2025年9月建造仓库最旺日子是哪个

- 2025年08月25日(农历七月初三)能否作为领证黄道吉日? 今天领证行不行

- 琢字男孩取名:结合职业倾向的寓意强化策略

- 春耕季节,如何利用天文知识指导农事活动

- 九月放牧黄道吉日2025年一览 九月哪天放牧最好

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门可不可以? 安门能行吗

- 生辰八字解析婚姻命运,能改运吗?合婚要点全解析

- 2025年9月祭祖最吉利的日子 九月黄道吉日有几天祭祖好日子一览

- 命运密码解锁:霸星命理背后的神秘力量,错过可能后悔

- 2025年07月22日结婚是否是黄道吉日 办婚礼黄道吉日查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气