满族冬至节:天文与农耕的结合,冬季养生的智慧

冬至是中国传统节气中最重要的节日之一,具有深厚的天文与农耕背景。冬至在满族文化中尤为突出,既是天文周期的重要节点,也是农耕活动的分水岭。它标志着一年中白昼最短、黑夜最长的时刻,自古以来,冬至便成为了调节生理与社会生活的关键时期。满族的冬至节不仅是祭天祭祖的时刻,更充满着养生智慧,通过结合天文与农耕的变化,形成了独具特色的传统习俗。

天文与农耕的结合:冬至的起源

冬至的天文背景直接影响了满族的农耕活动。在古代,农耕社会的生产周期与天文变化密切相关。冬至日的到来标志着“阳气”开始回升,这个时刻正是万物收藏、自然休养生息的最佳时机。古人将此日视为一年阴阳转换的分界线,开始了新的农耕季节的准备。

满族在冬至时节开始准备来年的春耕工作,这一时期也是他们进行祭天仪式的重要时刻。通过祭天、祭祖的活动,不仅传递对自然力量的敬畏,也借此契机祈求来年的丰收和家族安康。在这个过程中,冬至节的天文意义与农耕实践紧密结合,形成了独特的节令文化。

冬至节的传统习俗:饮食与活动

冬至在满族文化中有许多传统习俗,最具代表性的便是冬至日的“饺子”习惯。满族自古便有冬至吃饺子的传统,认为饺子能够驱寒保暖,增强体质。根据传统,冬至当天家家户户都会准备丰盛的饺子,寓意着在严寒的冬季能够迎来新一年的温暖与希望。

除了饮食,冬至时节的其他活动也充满着养生的智慧。例如,满族人常常在冬至节期间开展一些温补的养生活动,如炖煮羊肉、牛肉等具有滋补作用的食材,帮助身体在寒冷的季节里保持足够的热量和能量。与此同时,适量的运动,如冬季的滑雪、长跑等,也成为了冬至节期间的传统活动,既有助于增强体质,也让人们能够更好地适应季节变化。

清代的冬至庆典

清代是满族的一个重要历史时期,冬至节的庆祝活动更加盛大和庄重。清朝的皇帝每年都会在冬至当天举行大规模的祭天仪式,祭天祭祖以祈求天下安宁、五谷丰登。清朝的“冬至大典”是一个具有深远意义的节日,不仅是政治权力的象征,更是民众对天命与自然的敬畏表达。皇帝会亲自主持大典,展示满族文化对天文与自然法则的高度认同。

冬至大典之后,满族的民众会举行一系列宴会,主要食物为羊肉、牛肉、饺子等,体现了冬季食补与温补的传统智慧。这一历史事件为我们今天的冬至庆祝活动提供了许多灵感,也传递了冬至养生与天文、农耕的深刻联系。

满洲农耕文化中的冬至实践

在满洲的传统农耕社会中,冬至并不仅仅是一个节日,更是农民安排下一季耕作的时间。冬至过后,农民会根据天文的变化来安排农田的管理,诸如修整农具、准备种子等,都是为即将到来的春耕做准备。在这个时期,天寒地冻,农业活动减缓,但农民们并未放松休息,而是根据季节调整自己的生理与作息,保持身体的健康状态。

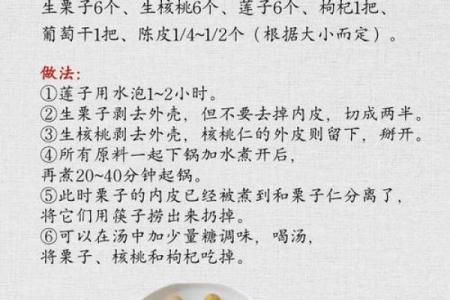

例如,满洲的农民会在冬至时节多食用一些滋补品,如枸杞、红枣、桂圆等,有助于提升身体的免疫力,并增强体力,为迎接繁忙的春耕做准备。这种与农耕结合的冬至习惯,也反映出满族人民对大自然变化的敏感和适应。

冬至养生与当代生活

进入现代社会,满族的冬至习俗依然在许多地方得到了传承与发扬。虽然农业社会的背景发生了巨大变化,但冬至的养生智慧依旧被许多人所采纳。现代都市人在冬至时节,依旧注重饮食调养和休息,常常选择在这一节气吃些滋补食物,譬如羊肉、炖汤、各类滋补茶等,增强身体免疫力。

与此同时,冬至也成为了现代社会人们调整身心、调节节奏的良好时机。很多城市中,冬至前后也会有各种养生讲座和健康活动,提醒人们注意季节的变化,适时调整生活方式。通过这一节气的传承,人们不仅继承了满族冬至的传统习俗,也让这些智慧在现代社会焕发新生。

起名大全

最近更新

- 命运不同,如何通过算生辰八字起名化解人生困局?

- 古尔邦节的文化传承与民俗习惯

- 2025年08月25日(农历七月初三)算不算领证好日子? 今日领证结婚好吗

- 2025年9月祭拜灶神是不是黄道吉日 九月祭拜灶神好日子查询

- 生辰八字缺金怎么办?解密合婚与改运的关键命名技巧

- 婧字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2025年9月份捕鱼吉日一览表 哪几天适合捕鱼

- 满族冬至节:天文与农耕的结合,冬季养生的智慧

- 卫字五行属性与男孩取名的吉祥组合示例

- 邬姓吉利的女孩名字,有哪些清新淡雅的?

- 2025年9月认干儿子最佳吉日日期 是适合认干儿子黄道的吉日吗

- 楼层命理的秘密:如何利用它改变命运,而不是陷入常见误区

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气