探索扫墓节日与天文现象的关联

清明节是中国传统的祭祀节日之一,已有数千年的历史。它不仅与祭扫祖坟、祭奠先人有关,也与天文现象有着紧密的联系。作为一个反映农耕文化和天文知识的节日,清明节的起源和传统习俗都与天文现象的变化密切相关。

清明节的起源:农耕与天文的交融

清明节的起源可以追溯到古代农耕社会。清明节恰逢春季,正是春耕播种的时节,古人通过天文现象来判断农业生产的时机。根据《月令七十二候集解》中的记载,清明节前后的节令变化是“雨水随清明而来,草木旺盛,天地复苏。”此时的太阳、月亮与地球之间的角度、方位等天文现象发生了变化,天气逐渐转暖,降水增多,正是农田需要水分的季节。农民根据这些天文现象安排耕种,清明节的祭扫活动与这一自然节令密切相关。

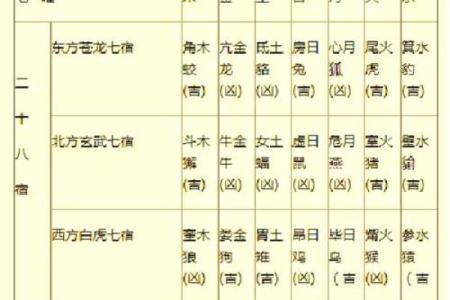

此外,清明节还与古代的天文学和二十四节气有关。清明作为二十四节气之一,是春季的第五个节气,意味着气温回升,雨水增多,万物复苏。古人通过观察天象,知道此时地球与太阳的相对位置发生变化,白昼时间逐渐延长,夜晚逐渐缩短,预示着夏季的到来。因此,清明节的节气与天文现象的变化密切相关,反映了古人对天文的精准观察和对农耕时节的安排。

传统习俗:饮食与活动的天文印记

清明节的传统习俗丰富多彩,其中一些饮食和活动也带有天文现象的印记。首先,清明节期间的“踏青”习俗具有强烈的自然和天文色彩。踏青活动通常安排在天气宜人的清明时节,古人认为此时天地气清,最适宜出游。此外,清明节祭扫祖坟活动也是一项传统习俗,人们通常选择在这一天去扫墓,祭奠先人,这一活动也与天文现象中的“阴阳交替”有关,春分后阳气渐盛,正是祭拜祖先的时节。

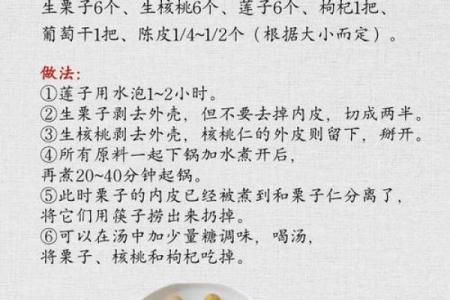

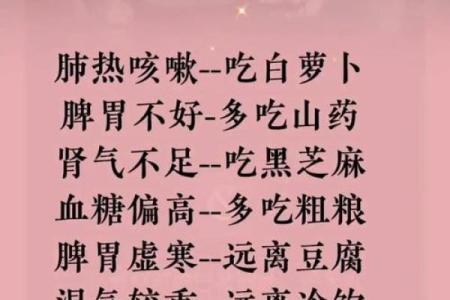

在饮食方面,清明节的食物也反映了这一节气的特征。例如,清明节吃的“青团”是由艾草、绿豆等植物制成,象征着春天的生机与万物复苏。这种食物的制作过程与天文现象中的春分和清明节气的变化密切相关。清明时节阳光充足,气温适宜,正是草木生长的最佳时机,因此青团成为了这一节气的代表性食品。

唐代的天文与清明节

唐代时期,清明节的天文现象受到高度重视。在唐代,天文观察已经成为国家政治和社会生活的重要组成部分。据《大元大一统志》记载,唐代的皇帝常常在清明节前后,进行天文观测和祭天仪式,以祈求丰收和国家安泰。当时,天文学家根据天体运行的规律,准确预测了清明节期间的天文现象,指出这一天阳光的变化标志着春季进入了一个新的气象周期。此时的祭祀活动不仅是对先人的缅怀,也象征着天地之间的和谐与共生。

明代的清明祭扫与天文联系

在明代,清明节的祭扫活动更加注重天文因素的运用。据《明史》记载,明朝皇帝曾在清明节期间召集天文专家,对日月星辰进行观测,并根据天象调整农业政策。这一时期,清明节的祭祀活动与天文的结合更加紧密,尤其是在选择祭祀的时间上,明朝的天文学家根据天文现象进行推算,确保祭祀活动在最佳的天文时机进行,既反映了祭扫先人的仪式感,也体现了与自然、天文的和谐互动。

清明节与天文的持续关联

即使在现代,清明节与天文现象的关系依然被许多人重视。随着科技的发展,现代人通过天文望远镜、气象数据等工具,能够更准确地了解清明节前后的天文变化。许多家庭仍然保留着清明节扫墓的传统,并将其视为与先人沟通的重要时刻。现代的清明节不仅是一个祭奠先人的节日,也成为了一个反思生命与宇宙规律的时刻。人们通过观察天文现象,如日升月落、星空变化等,感受到自然与人类生活的紧密联系。

从古代的天文观察到现代的科学发展,清明节一直承载着人类对天地自然变化的深刻认识。这一节日不仅仅是缅怀先人,它也与天文现象的变化相互交织,成为了人类对宇宙和生命奥秘探索的一个窗口。

起名大全

最近更新

- 男孩用骏字取名的寓意:从字形看吉祥象征

- 求分享席姓气定神闲的女宝宝名字,才华横溢的

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车吉利吗? 买新车合适吗?

- 2025年9月百日宴的吉日查询 九月百日宴吉日一览

- 2025年07月22日(农历六月廿八)安门选的是良辰吉时吗? 安门能算好日子吗

- 2025年08月16日订婚是良辰吉时吗? 今天订婚合不合适?

- 云姓男孩温润谦和的名字,如何取更有个性?

- 2025年9月哪天进人口好 进人口吉不吉利

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)这日子订婚旺不旺? 提亲吉日指南

- 姓郁有什么诗意浓的男孩名字值得借鉴?

- 解析生辰八字两数,合婚看什么?改变命运的秘诀

- 2025年9月哪天生子比较吉利 生子好日子查询

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气