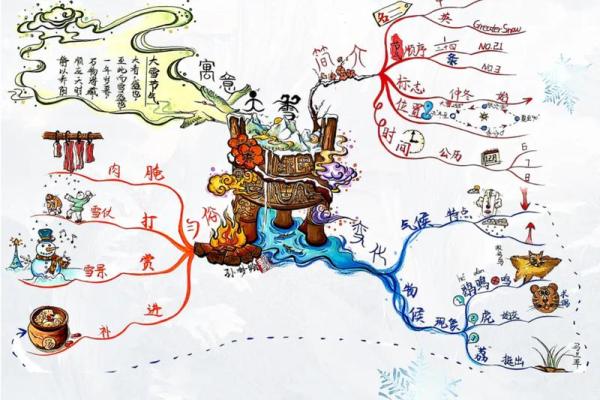

小寒大寒的农耕智慧:寒冬季节的农田管理与应对策略

寒冷的冬季对于农田的管理和应对是一个至关重要的环节。尤其是在“小寒”和“大寒”这两个节气到来时,古人通过观察天象和气候变化,积累了丰富的农耕智慧,帮助农民应对寒冷天气,确保来年的丰收。通过了解这些智慧,我们可以更好地结合传统和现代的农业技术,制定合理的农田管理策略。

农耕与天文的起源

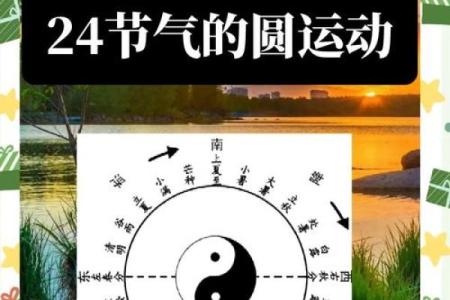

小寒和大寒是冬季的两个重要节气,源自于中国古代的农耕文化与天文观察。根据《礼记》和《月令》中的记载,古人通过对天象的研究,逐渐形成了与季节变化相适应的农事活动。小寒和大寒,代表着一年中最为寒冷的时段,这一时期的农田管理往往以保暖、防寒、保护作物为主,农民通过适时调整耕作方式和田间管理,保障作物在寒冬中不会受到冻害。

在天文方面,小寒和大寒的到来通常意味着冬季的极寒时段,气温最低,这时的农业活动主要依赖于农民对气候变化的预判与应对。古人常常通过观察天象、云层、风向等自然现象来推测气候变化,依据这些观察,制定相应的农事计划。

传统习俗中的农耕智慧

小寒和大寒的传统习俗与农耕活动紧密相连。在这一时段,传统的农耕智慧强调以“藏”字为主,即藏肥、藏水、藏热,帮助土地和作物度过严冬。例如,大寒前后,农民会根据气温变化调整灌溉量,避免土壤过湿或干裂,同时加强农田的保温措施,以防止低温对作物的伤害。

在饮食方面,民间流传着许多与小寒、大寒节气相关的饮食习惯。例如,传统上大寒节气时,人们会食用一些温补食物,如羊肉、牛肉等,帮助增强身体的抗寒能力。与此同时,这一时期也是储备食物的重要时刻,农民通常会储藏足够的粮食,以确保冬季和春季之间能够渡过寒冷的季节。

宋代农耕管理

宋代是中国农耕历史中的一个重要时期,宋朝的农业技术相对成熟,农田管理也有了更加系统的理论。在《农政全书》中,记载了许多关于寒冬时期农田管理的智慧。宋代农人会在小寒和大寒节气到来之前,及时给农田施加有机肥料,以促进土壤的保暖和改善土质。而在大寒节气前后,他们还会特别关注温室的使用,以确保温室作物在寒冷的环境中能够存活并继续生长。

在这个时期,农业知识逐渐从口耳相传的经验,转化为更为科学的管理措施,许多农民还会在这段时间修整农具,确保春耕时可以顺利开展。通过这些管理方法,宋代的农田得到了很好的保护,农业生产得以平稳发展。

明清时期的农业调整

明清时期,随着农业生产方式的不断创新与调整,农田管理的细化程度逐渐提高。在《本草纲目》一书中,李时珍提出了有关冬季农田管理的具体建议,强调了农田防寒的重要性。他指出,冬季农田管理不仅要防止冻害,还要合理利用土壤中的水分,防止因低温导致的水分丧失。他还特别强调冬季的“土壤休养生息”策略,即通过减少耕作,保持土壤的稳定性和肥力,以便春季耕种时能获得更好的作物生长条件。

此外,明清时期农民在大寒时节,还会根据天文预测来合理安排农事活动,特别是在南方地区,防寒技术更加注重根据当地的气候特点来定制解决方案。

智能农业中的寒冬管理

随着科技的不断发展,现代农业也在继承传统农耕智慧的基础上,结合智能化技术进行改进。在寒冷的冬季,现代农田管理借助温室、智能温控系统、土壤监测仪器等先进设备,能够实时监测农田的气候和土壤状况,通过精准的调控手段,使作物能在寒冬中得到最好的生长环境。

现代农民还可以借助气象预报和大数据分析,提前做好农田的防寒工作。例如,通过智能温控系统,调节大棚内部温度,确保作物不会因寒冷天气受到影响。同时,使用自动化灌溉系统来控制水分,避免低温天气造成的水分过多或过少。

通过这些先进的管理措施,现代农业在传承古代农耕智慧的基础上,借助科技力量有效应对寒冬季节的挑战,保障作物的生长与收成。

通过古今结合的方式,我们能够在继承农耕智慧的同时,也能够利用现代技术更好地应对寒冷季节的挑战,为未来的农业发展提供有力支持。

起名大全

最近更新

- 揭秘网易生辰八字能改运吗?合婚看什么才准?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证可不可以? 领证结婚行不行?

- 懿字男孩最佳名字:结合属性的高分案例解析

- 男孩取名字带余字:寓意中的自然意象与精神寄托

- 桦字的五行属性及男孩取名的寓意延伸

- 想给岑姓女孩取熠熠生辉的名字,有什么好名字推荐?

- 晴字取名寓意男孩:从字形结构看吉祥象征

- 2025年08月25日领证是黄道吉日不? 领证吉日宜忌查询

- 女孩用淇字取名的寓意:从字形看品格象征

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车符不符合黄道吉日 提车能行吗

- 解析假的生辰八字:它能改运吗?如何通过合婚看命运差异?

- 乐姓取温润谦和的名字,女孩名字有哪些灵动俏皮的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气