如何在佛节日表中找到与养生的深刻联系

佛教节日不仅是信仰的体现,也是传统文化与养生智慧的有机结合。通过佛教节日表中的传统习俗,我们可以看到其对养生的深刻影响。这些节日的起源往往与农耕和天文知识紧密相连,传统习俗则包含了饮食调理、作息规律和各种身体活动,体现了古人对于人与自然和谐相处的深刻理解。

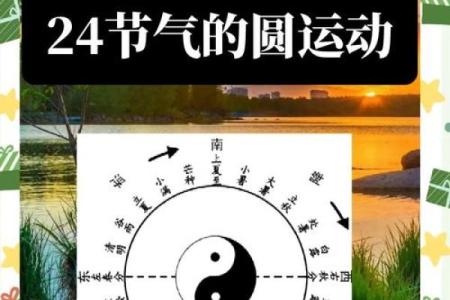

农耕与天文起源对节日养生的影响

佛教节日的许多日期并非偶然,而是与农耕社会的季节变化密切相关。古人通过观察天象和气候变化来安排生产活动,从而影响到节日的选择和安排。例如,佛教的“盂兰盆节”通常在农历七月举行,源自古代的“盂兰盆会”,这与夏季农忙后的休整期相吻合。此时,农民刚刚完成了辛苦的收割,节日庆祝活动不仅是对祖先的祭祀,也象征着感谢大自然的馈赠。在这种节庆中,祭祀、安抚亡灵的行为实际上也包含了安抚人身心的深意,有助于人们在自然周期的变化中调节情绪与身体。

天文方面,许多佛教节日的日期也与星象相关,例如“冬至”前后的节日。冬至是太阳最弱的时刻,也是昼夜最短的一天,这一时刻的到来提醒着人们要注意调整作息和生活方式,以适应日照变化。古人认为冬至是阳气开始回升的时机,这时进行适当的养生和调理有助于增强体质,为来年的健康打下基础。因此,佛教在这一节日中通过“安抚心灵”和“冥想修行”的方式,帮助信徒更好地与自然周期相协调。

传统习俗中的饮食与活动调理

饮食是佛教节日习俗中最为显著的养生元素之一。以“清明节”这一传统节日为例,虽然该节日更广为人知的是祭祖和扫墓,但在佛教文化的背景下,清明也是一个特别注重食疗的时机。此时,春季已至,万物复苏,气候温暖潮湿,容易引起体内湿气过重,因此,传统的清明节饮食通常以清淡、去湿为主。佛教提倡素食,常常在节日中推荐信徒食用清汤、青菜、豆腐等食物,这不仅有助于调理身体,更符合佛教的慈悲理念,避免了因食用肉类而造成的负面影响。

除此之外,佛教节日中还有许多具有养生效果的活动。如“浴佛节”,这是一个寓意清净、净化心灵的节日。参与者会在这个节日里进行洗净身体的仪式,象征着洗去一切烦恼和污秽。实际操作中,浴佛节通过象征性的身体清洗,提醒人们注重日常的个人卫生与心灵的清洁。这种活动对于身心的双重净化作用,使人们在节庆中不仅能获得精神上的升华,还能在生理上得到舒缓。

历史案例:唐代与明代的养生实践

在历史上,佛教的养生思想深刻影响了中国的传统医学与生活方式。例如,唐代的高僧玄奘在《大唐西域记》中提到,在印度佛教节日中,僧侣们会通过修行与节制饮食来增强身体健康和精神的专注。唐代寺院中的节日仪式,不仅是宗教的象征,也常常包括冥想、练气等养生活动,帮助僧侣们在身体疲劳时恢复元气,达到身心和谐的状态。

明代的《太和医典》则更加系统地描述了节令与饮食养生的关系。在此书中,提到佛教节日与季节的变化之间有着密切的联系。例如,冬季的佛教节日期间,僧侣们会进行适度的食疗,避免油腻食物,增加温补性食物如红枣、桂圆等,以帮助调整体内的阴阳平衡。明代的养生思想结合了佛教的节庆文化,使得节日不仅仅是宗教仪式,更是调节身体健康的契机。

节日养生的延续

在现代社会,佛教节日的养生理念仍然得到了传承和应用。例如,在“春节”期间,许多人会通过吃素食、调节作息和进行冥想等方式来恢复身体的活力。现代人虽然生活节奏加快,但佛教节日中的养生观念依然适用于当下的养生实践。通过结合节日的传统习俗和现代健康知识,现代人可以在繁忙的生活中找到放松和调养身体的良好时机。

无论是历史中的高僧,还是现代的养生爱好者,佛教节日都在无形中影响着人们的生活方式,帮助人们在繁忙的工作与生活中找到与自然和谐共生的平衡点。

起名大全

最近更新

- 女孩用蓉字取名的寓意:从字形看吉祥象征

- 男孩选可字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 揭秘王凯生辰八字:能改运吗?合婚看什么?命运不同背后的深层解析

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业合适吗 店铺开张吉日指南

- 2025年08月16日订婚是良辰吉时吗? 定亲算好日子?

- 2025年08月16日订婚算不算好日子? 今天提亲行不行

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是良辰吉时吗? 今日登记结婚有问题吗?

- 2025年07月22日安门日子有没有选对? 今日安门好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修可不可以? 装潢黄道吉日查询

- 2025年07月24日动土合适吗? 动土建房合适吗?

- 2025年07月24日动土合适吗? 动土建房合不合适?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子结婚是否黄道吉日? 这日子办喜事好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气