感悟十一月的文化习俗与民间信仰

十一月,作为农历的深秋时节,是一个在中国传统文化中充满了深刻意义的月份。农耕社会中的人们在这一时期经历了一个由繁忙的秋收到稍微宁静的冬季过渡的过程。对于大多数农民来说,十一月不仅是一个收获季节的结束,也是祭祖、祭天、祈求风调雨顺的时节。因此,十一月的文化习俗和民间信仰深深植根于农业、天文和古老的宗教信仰之中,承载着丰富的历史与文化内涵。

传统习俗的起源

在中国古代,十一月是秋冬交替的季节,农民要开始为冬季的寒冷做准备。这一时期的传统习俗主要与农业生产周期和天文现象紧密相关。农历的十一月通常是冬至前的一个重要节点,这时太阳即将进入冬季,在天文上有“冬至前的秋收”之说。这一节气意味着气温的逐渐下降和农作物的收割基本完成,农民的辛劳迎来了短暂的休息。

从农业角度来看,十一月是一个从丰收到为来年做准备的过渡期。农民会进行祭天仪式,祈求来年的风调雨顺。这一时期的传统文化习俗也与“寒露”和“霜降”密切相关。古人将霜降视为是进入深秋的标志,意味着农作物的生长即将停滞,整个自然界进入了一种休眠状态。在这一节令,祭祖祭天的仪式得到了普遍的传承,体现了农民对自然和先祖的敬畏与感恩。

饮食与活动:传统习俗的体现

十一月的饮食习惯与农耕社会的节令息息相关。自古以来,民间有“冬至补冬”的说法,冬季的饮食尤为注重营养与滋补。因此,十一月的食物中,常常加入了更多温补成分,如红枣、桂圆、枸杞等,帮助人们调养身体,迎接寒冷的冬季。而在南方地区,十一月还是柿子和橙子等水果的丰收季节,因此水果成为了这一时期餐桌上的重要组成部分。

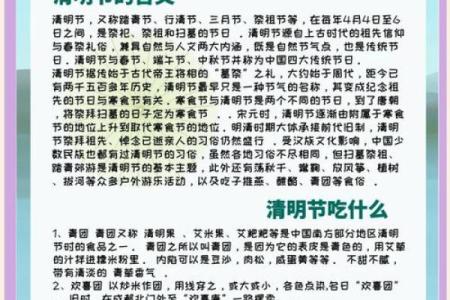

除了饮食,十一月的民间活动也与季节性节庆息息相关。例如,祭祖活动是这一时期重要的民俗之一。尤其是在农历十月和十一月,人们会在秋季的节令中举行“寒食祭”或“扫墓祭祖”仪式,表达对祖先的敬仰和感恩。在这一过程中,家家户户会准备丰盛的食物,进行祭祀仪式,祈愿先祖保佑来年五谷丰登、家庭安康。

祭天活动

在中国古代,“冬至祭天”是一个非常重要的文化活动,通常在十一月的最后一个星期进行。历史上,周朝和汉朝的“祭天”仪式尤为著名。在古代,祭天活动不仅是对天地神灵的敬仰,也是农业社会重要的风俗之一。在这一时期,周天子会亲自主持祭天大典,旨在祈求来年的丰收和百姓安康。这一传统习俗承载着对自然与神明的敬畏,是中国农耕文明与天文信仰的紧密结合。

霜降祭祖

霜降是中国二十四节气中的一个重要节令,标志着深秋的到来。霜降过后,气候寒冷,农作物逐渐进入收割季节。在这一时节,传统的祭祖活动尤为盛大。许多地区会在霜降节气到来时,举行扫墓祭祖的活动,表达对祖先的怀念和感恩。史书中记载,古人认为霜降之后,祖先的灵魂会回归人间,家族成员通过祭祀活动,保佑家族来年的安宁。

节令文化的延续

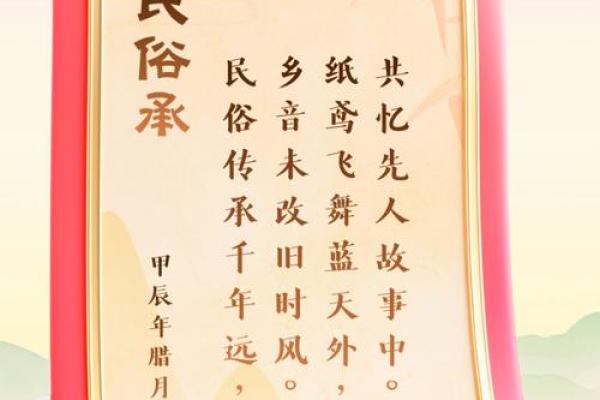

在现代社会,尽管生活节奏和农耕方式发生了巨大的变化,但十一月的许多传统习俗依旧得到传承和发扬。例如,许多地方的家庭仍然会举行祭祖活动,尤其是在冬季的节令里,通过扫墓和祭祀活动,延续对先祖的尊敬。此外,现代的饮食习惯也受到十一月传统食材的影响,滋补的汤品和热气腾腾的火锅成为冬季聚会的必备。

通过对古老习俗的继承,现代人不仅能感受到浓厚的节令氛围,还能在传统中找到慰藉与安宁。这些文化习俗和民间信仰,不仅与农耕社会的生活息息相关,也成为了当代社会精神世界的一个重要组成部分。

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日订婚合不合适? 今天订婚怎么样?

- 女孩取名字带艺字:五行属性与寓意吉祥度分析

- 颠覆命运观念,郭耀宗四柱命理为你揭示命运密码

- 2025年08月20日装修有没有问题? 装修开工合不合适?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业算不算好日子? 开门做生意是好日子吗?

- 农历生辰八字算命网揭秘:从命运不同到合婚,如何改变你的运势

- 暗藏玄机:郑州命理大师破解命运密码,如何才能逆转命运?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否属于乔迁吉日? 乔迁新居行不行?

- 误区揭秘:五行命理如何影响你的人生

- 莫姓有创意的女孩取名,这些名字寓意美好

- 2025年07月22日安门合良辰吗? 安装大门是否是好日子?

- 男孩用润字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气