清明节祭祖与天文现象的深刻联系

清明时节,春回大地,万物复苏。人们在这一时期举行祭祖活动,追忆先人,传承文化。这个传统节日的深刻内涵不仅仅体现在民间风俗,还与天文现象息息相关。事实上,清明节的形成和演变与农耕文明以及天文现象有着密切的联系。通过解析清明节的起源、传统习俗以及历史与现代的传承,可以更好地理解这一节日背后的深刻文化意义。

清明节的起源:农耕与天文的交汇点

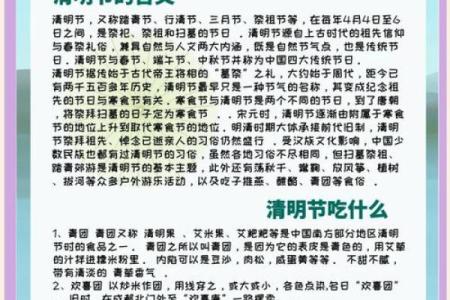

清明节的起源可以追溯到古代的祭祖习俗,同时也深受农耕文化的影响。清明节大约在每年4月4日至6日之间,是二十四节气中的第五个节气,标志着春季的过渡和气候的转暖。农耕社会中,清明节不仅是一个祭祖的时刻,也是一个与农业生产息息相关的节气。

天文现象在清明节的形成过程中起到了关键作用。这个节气标志着太阳直射赤道后逐渐北移,气温回升,降水增多,万物生长的季节正式到来。对于古代农民来说,清明节是耕作的最佳时机,正是播种和耕种的季节。因此,清明不仅仅是祭祖的时刻,也是人们向自然界致敬、感恩的时刻。古代天文学的观察帮助农民调整农业生产节奏,精准选择播种时间,使得清明节成为一个富有农耕精神和自然敬畏之情的节日。

传统习俗:祭祖与天文文化的融合

在清明节,祭祖活动是最为重要的习俗之一。清明时节,家家户户都会扫墓祭祖,表达对先人的敬意。在这一过程中,祭祖仪式的设置往往与天文现象产生某种程度的联系。例如,祭祀时,祭品摆放的位置、祭祀的时辰,往往都与当时的天文方位有所关联。古人相信,祭祖时,时辰的选择和天文方位会影响祭祀的效果。太阳的升起与落下、星辰的移动,这些天文现象被认为直接影响到神灵的感知,从而影响到家族的运势。

除了祭祖,清明节期间的饮食和活动也有着与天文相关的背景。清明时节,正值春暖花开,气候温和,适宜外出踏青。人们在清明节踏青,不仅是为了亲近自然,还因为这一时节的自然景观与天文现象相得益彰。清明节的传统食物如青团、扫墓时的香烛和祭品,都与春天的自然景象和农耕活动息息相关,而这些活动的时间点,也受天文现象的影响,往往选择在太阳升起或落下时进行,来象征天地的循环与自然的和谐。

历史案例:古代的天文与清明节

历史上,清明节的起源与天文现象密切相关,有许多文献记载了清明节与天文学的互动。例如,《周礼》中的《春官》篇提到,春季祭祀活动要根据天文的变化来进行,尤其是太阳的运行轨迹和天象的变化。古代人通过观测太阳的变化,确定农耕的最佳时机,这种天文与农业的紧密联系在清明节期间尤为明显。此时太阳位置的变化提示了农民春耕的开始,而祭祖活动则成为对天地自然的敬畏和感恩。

在唐代,清明节已经成为一个重要的节令,许多历史文献中都有关于清明时节的天文现象和祭祖活动的描述。唐代诗人杜牧的《清明》一诗,通过细腻的笔触描述了清明时节的景象。诗中提到“清明时节雨纷纷”,这不仅是对春季气候特点的描述,也反映了农耕社会中对于天气、天文现象的敏感。在这一时节,雨水充足,气候宜人,正是农作物生长的关键时期。

天文观测与文化传递

在现代社会,虽然科技进步使得人们的生产方式发生了巨大变化,但清明节的天文和文化意义依然传承下来。如今,许多城市和乡村的清明节活动依然保留着扫墓祭祖的传统,同时也融入了现代对天文现象的认识。许多人在这一天,特别是在城市中,会利用清明节的节气进行天文观测,学习太阳和星星的运动轨迹,感受自然的神奇与变迁。这种传统与现代结合的方式,既保留了古人对天文的尊重,又让当代人更加理解自然与文化的深刻联系。

通过清明节的祭祖习俗和天文背景的结合,可以看到,天文学不仅在古代社会的生产和生活中发挥着重要作用,也成为了人类文化传统中不可或缺的一部分。无论是古代的祭祀,还是现代的天文观测,清明节所承载的文化意义,都与天文现象紧密相连。

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日订婚合不合适? 今天订婚怎么样?

- 女孩取名字带艺字:五行属性与寓意吉祥度分析

- 颠覆命运观念,郭耀宗四柱命理为你揭示命运密码

- 2025年08月20日装修有没有问题? 装修开工合不合适?

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业算不算好日子? 开门做生意是好日子吗?

- 农历生辰八字算命网揭秘:从命运不同到合婚,如何改变你的运势

- 暗藏玄机:郑州命理大师破解命运密码,如何才能逆转命运?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)是否属于乔迁吉日? 乔迁新居行不行?

- 误区揭秘:五行命理如何影响你的人生

- 莫姓有创意的女孩取名,这些名字寓意美好

- 2025年07月22日安门合良辰吗? 安装大门是否是好日子?

- 男孩用润字取名:五行平衡与寓意美好的双重标准

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气