十月的天文奇观与养生智慧:探索秋季节气的奥秘

秋季是一个天高气爽、风景宜人的季节,也是大自然循环的重要时刻。随着十月的到来,秋意渐浓,天文现象和养生智慧相互交织,共同塑造了这个季节的独特魅力。对于农耕社会而言,秋季不仅是丰收的季节,也是准备过冬的重要时期。而对于现代人来说,秋季的节气与天文现象依旧有着深远的文化和养生意义。

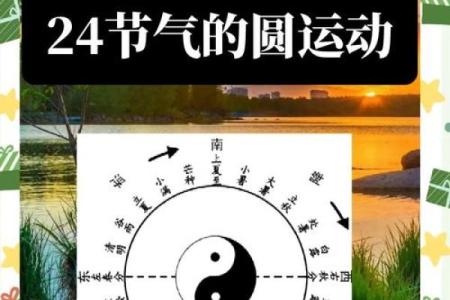

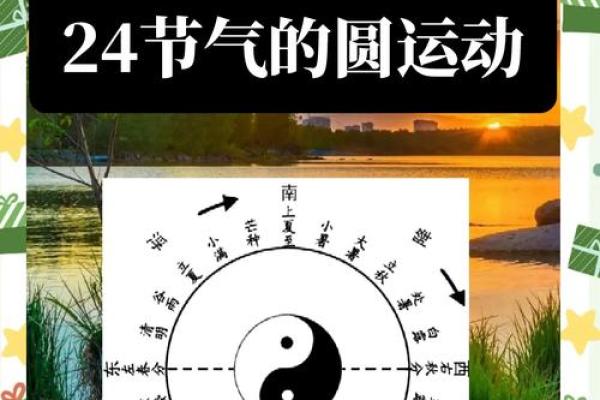

天文奇观与秋季节气的关系

在中国古代,天文现象与季节变化紧密相连,影响着农业生产和生活节奏。十月的天文奇观,尤其是秋分与寒露的到来,标志着天气逐渐转凉,昼夜温差增大,这一时期的气候特点对养生有着重要启示。古代农耕社会早已通过观察天象,知道秋季是阳气渐收、阴气渐增的时期。此时,天气干燥,空气清新,正是适合“养收”的时节。

在《黄帝内经》中提到:“秋三月,此为收获之时。”这句话不仅反映了古人对秋季气候变化的认识,也说明了秋季的天文与养生的紧密关系。随着秋分的到来,太阳直射地球赤道,昼夜平衡,而寒露的出现则象征着气温的逐渐下降,露水增多。此时,人体应遵循天时变化,养精蓄锐,为即将到来的冬季做好准备。

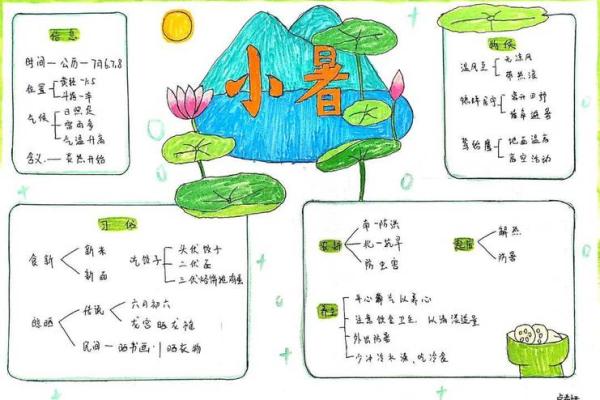

传统习俗与饮食活动

在中国古代,秋季的传统习俗多与养生、饮食和节令活动相关。人们在这个季节,遵循“秋冬养阴”的养生理念,通过食疗和适度的运动来调节身体。十月的秋季常伴随着丰收的季节,农民通过祭祖、感恩大自然等活动来表达对天地的敬畏和感恩之情。

饮食方面,秋季的食物多以滋阴润燥为主。根据传统的食疗理论,秋季宜食用富含润泽作用的食物,如梨、苹果、白萝卜、蜂蜜等,能够滋阴润肺、增强体质。同时,秋季也常常是丰收的季节,食材种类繁多,人们常借此时节准备过冬所需的食物,如腊肉、腊鱼、干果等。

除了饮食,秋季也是人们进行适度运动的重要时机。古人认为秋天宜“早卧早起”,保持规律的作息时间,有助于调节身体的阴阳平衡。尤其是在这段时间,秋高气爽,适宜进行户外活动,如登山、放风筝等,这些活动不仅有助于增强体质,还能调节心理状态。

唐代的秋收祭祀

唐代时期,秋收是一个重要的农事活动。唐代的《大元大一统志》中记载,秋季是祭祀祖先和祭天的重要时节。秋收祭祀的习俗在这一时期得到了充分发展,农民通过祭祖祈求丰收和安康,秋季祭祀不仅是对先人表示敬意,也是对大自然的感恩。

宋代的秋食节令

宋代是中国历史上文化繁荣的时期,秋季的节令习俗也表现得尤为丰富。据史料记载,宋代人十分重视秋季的饮食养生。《梦梁录》一书中提到,宋代人到了秋天,常食用滋补食材,如桂花、栗子、山药等,尤其是秋季的桂花糕、栗子饼等传统美食,成为秋季饮食的代表。秋季的食物不仅美味,还具有一定的养生效果,帮助人们增强抵抗力。

秋季养生的创新方式

进入现代社会,尽管农业生产模式和生活方式发生了巨大变化,但秋季养生的理念依然被许多人传承和发扬光大。现代人更注重通过科学的饮食和运动来调节身体健康,秋季养生逐渐成为都市人生活的一部分。

例如,现代的秋季养生活动常常结合传统饮食的基础,融入新的健康理念,如增加富含膳食纤维的食物、适量摄取富含抗氧化物质的水果和蔬菜。此外,许多人选择在秋季进行健身锻炼,如瑜伽、慢跑等,保持身体的柔韧性和耐力。通过这些方式,人们在继承传统的基础上,加入了更多符合现代生活节奏的元素,使秋季养生更加多元化和实用。

通过对天文现象、传统习俗以及现代养生理念的结合,秋季不仅成为人们回归自然、调节身心的时节,也承载着丰富的文化和历史意义。

起名大全

最近更新

- 女孩用蓉字取名的寓意:从字形看吉祥象征

- 男孩选可字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 揭秘王凯生辰八字:能改运吗?合婚看什么?命运不同背后的深层解析

- 2025年07月25日(农历闰六月初一)开业合适吗 店铺开张吉日指南

- 2025年08月16日订婚是良辰吉时吗? 定亲算好日子?

- 2025年08月16日订婚算不算好日子? 今天提亲行不行

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是良辰吉时吗? 今日登记结婚有问题吗?

- 2025年07月22日安门日子有没有选对? 今日安门好吗

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修可不可以? 装潢黄道吉日查询

- 2025年07月24日动土合适吗? 动土建房合适吗?

- 2025年07月24日动土合适吗? 动土建房合不合适?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)这日子结婚是否黄道吉日? 这日子办喜事好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气