冬至的天文意义与民间习俗的深厚文化底蕴

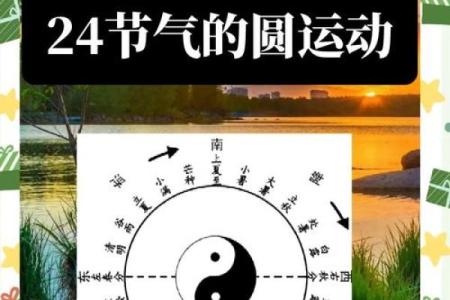

冬至,作为二十四节气之一,象征着太阳直射地球的南回归线,是一年中白昼最短、黑夜最长的一天。自古以来,冬至不仅是农耕社会的重要节令,更是天文现象对人类生活的深刻影响。它的到来,标志着阳气的回升和寒冷的开始,给人们带来了丰富的文化内涵。

冬至的天文意义

从天文角度来看,冬至是太阳在黄道上达到最南端的时刻,太阳光照射地球的角度最小,北半球的白昼最短,夜晚最漫长。随着冬至的到来,地球的北半球开始迎接“阳光回升”的过程,这意味着寒冷的冬季逐渐向春天过渡。古人通过观察天象,早已发现这一规律,利用这一自然现象来调整农业生产和日常生活。

冬至与农耕社会的关系

在中国传统农业社会,冬至被视为一年中最重要的节气之一。在古代,农民通过观察冬至的天文变化,预示着即将到来的农业季节转换。冬至是寒冷冬季的顶点,意味着天气的最冷时刻已经到来,农作物进入休眠期。农民们依据这个时节开始储藏过冬的食物,并进行田间的必要工作,如修整农具、修补农舍,准备来年春耕。

此外,冬至还与人们的生产活动密切相关。根据《礼记·月令》记载,冬至节气通常伴随着祭祀祖先的仪式,目的是祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这个仪式既体现了天文与农耕的联系,又反映了古人通过天象来调节生活节奏和生产安排的智慧。

传统习俗:饮食与活动

在冬至的传统习俗中,饮食文化尤为丰富。中国北方的冬至传统之一是吃饺子,民间流传着“冬至不吃饺子耳朵会冻掉”的说法。饺子的形状象征着团圆和富贵,寓意着驱寒保暖与家庭和谐。而在南方,冬至则有吃汤圆的习惯,汤圆圆滚滚的形状象征着圆满与团聚。

除此之外,冬至在民间还有很多庆祝活动。例如,早在唐朝时期,《唐会要》就有记载,冬至是皇帝祭天的日子。这一天,宫廷会举行盛大的祭天大典,表达对天地的感恩与敬畏,祈愿国泰民安。此外,冬至还是一种家庭团聚的时刻,亲朋好友会围坐一堂,品尝冬至美食,感受温暖与欢乐。

周朝的冬至祭天

在周朝时期,冬至祭天仪式成为了国家政治和社会生活的重要组成部分。根据《周礼》的记载,周王会在冬至当天举行“冬至祭天大典”,以感谢天地的恩赐,并祈求来年的丰收和安康。冬至祭天不仅体现了天文与祭祀的结合,还展现了周朝文化中对天命的尊崇与顺应自然规律的智慧。

宋代的冬至节

宋代的冬至习俗中,冬至节不仅是一个天文节气的标志,更是人们欢庆和团圆的日子。宋代文人苏轼在《冬至日》一诗中提到:“一岁寒来,几回望,何事最难忘。”这反映了当时社会对冬至节气的重视及对家庭团聚、亲情的珍视。宋代皇宫中,冬至时也会举行祭天仪式,而民间则举行各种庆祝活动,祈愿平安。

冬至与传统文化的复兴

进入现代,虽然科技和工业发展使人们的生活方式发生了巨大变化,但冬至的传统习俗并未完全消失。许多地方仍然保留着冬至的传统饮食和节庆活动,特别是在家庭和社区层面,冬至依然是一个重要的团圆时刻。比如,许多家庭在冬至当天会一起包饺子,享受家人之间的温馨时光;一些地方还会举办冬至节庆活动,展现丰富的地方文化特色。

此外,随着中国传统文化的复兴,越来越多的人开始重新关注冬至的文化意义和民间习俗。学校、文化团体和媒体等也通过各种形式传播冬至的天文知识和习俗,增强人们对传统节气的认同感和自豪感。

无论时代如何变化,冬至作为一个天文现象和文化习俗,依然深深植根于中华文明的土壤之中,代代相传。

起名大全

最近更新

- 皇帝生辰八字与命运不同,合婚需知的关键要素解析

- 限字女孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证是好日子吗? 登记领证是否合适宜?

- 揭秘生辰八字属阳对婚姻的影响,如何选择合适的伴侣

- 求推荐艾姓灵韵悠长的男孩名字,充满艺术气息的

- 揭秘生辰八字大运,能改运吗?合婚看什么,命运差异大解析

- 2025年08月16日订婚有没有问题? 订婚结婚吉日指南

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土有问题吗? 动土吉日指南

- 男孩名字用漪字好不好?五行与寓意的双重考量

- 2025年07月25日是否属于开业吉日? 今天开市做生意怎么样?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)能否作为安门黄道吉日? 安装入户门吉日指南

- 2025年08月20日装修是黄道吉日不? 今日装修开工有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气