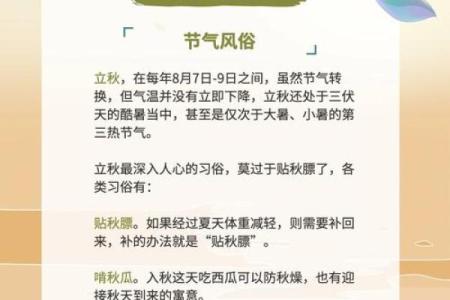

立秋节气:从农耕到现代的季节转换与健康管理

立秋作为二十四节气中的一个重要节点,标志着夏季的结束和秋季的开始。在古代,立秋不仅是农耕生产中的一个重要时刻,也是人们根据天象变化调整作息和饮食的时机。随着时代的发展,立秋的习俗和健康管理方式虽然有了变化,但其中蕴含的季节转换理念仍然影响着现代人的生活方式。

立秋的天文与农耕起源

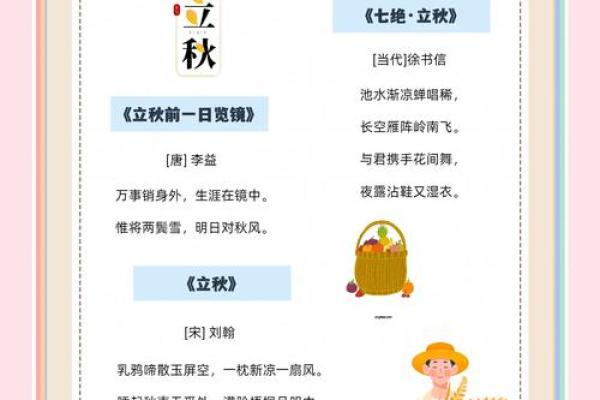

从天文学角度看,立秋是太阳到达黄经135度时的时刻,这一时刻通常出现在每年的8月7日左右。立秋标志着太阳逐渐从夏季的极盛状态进入秋季的收获时节。对农耕社会来说,立秋的到来意味着夏季的辛勤耕作即将进入收获阶段。古人通过观察天象的变化来确定适宜的播种、灌溉和收割时机,因此,立秋被视为农事活动中重要的转折点。

在古代农业社会,立秋的到来意味着气候逐渐干燥,农作物进入成熟期,特别是粮食作物。这时,农民们需要集中力量收割,确保粮仓充实。此外,立秋的到来也为秋季的耕种和播种准备了条件,为来年的丰收奠定基础。因此,立秋是一个非常具有象征意义的时节,古人以“立秋”来传递对秋天农事的重视。

传统习俗:饮食与活动

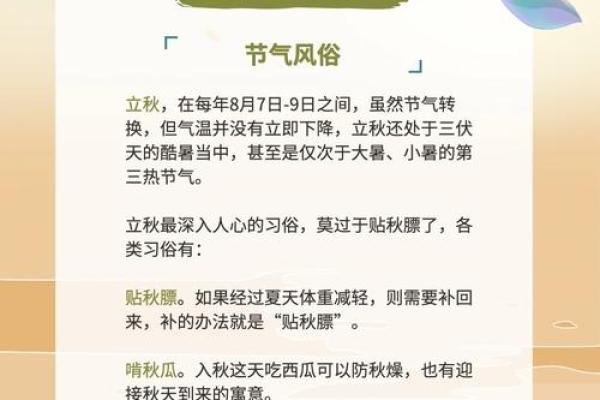

立秋不仅是农耕的节气,它还与人们的日常生活息息相关。传统上,人们会在这一天进行一些特定的饮食和活动,以应对季节转换带来的气候变化和健康问题。立秋时节,天气逐渐转凉,早晚的温差加大,人体的适应能力也会受到挑战。因此,古人提倡适当调整饮食,以达到养生保健的效果。

在传统饮食中,立秋常常有“吃秋”这一习惯。例如,立秋时常食用一些滋补的食物,如桂圆、枸杞、红枣等,它们能够帮助滋阴润燥,增强体质。此外,立秋后气候干燥,人们常喝一些有润肺作用的汤品,如百合银耳汤等,以预防干燥导致的身体不适。

立秋时节的活动也有着丰富的文化内涵。古人认为,立秋是进入“秋老虎”时期的开端,这时仍可能出现酷热天气。为此,许多地方会举行“秋游”或“秋社”活动,既有亲近自然的意义,也有祈求丰收和身体健康的传统。在某些地区,立秋这一天还有“打秋补”的习俗,家家户户通过食补来补充夏季消耗的体力,迎接秋季的到来。

唐代的立秋文化

唐代是中国历史上文化繁荣的时期,立秋时节的饮食和活动尤为丰富。唐代文人如白居易、杜牧等常在这一天举办诗会,吟咏秋日景象,表现出对立秋这一节气的热爱。根据《大元大一统志》记载,唐代时,京城长安的百姓会举行“立秋食瓜”的习俗,大家互赠瓜果,寓意着丰收和安康。

同时,唐代的药物学和养生文化也开始重视立秋时节的饮食调节,提倡“秋补”原则。立秋后,许多书籍推荐通过食疗来增强身体的抗寒能力,尤其是在食物的选择上注重滋阴润肺,预防秋燥带来的不适。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中提到的“离离原上草,一岁一枯荣”也与秋季的节气变化息息相关,体现了人们对季节转换的关注与调适。

明代的立秋节令

明代时,立秋节令逐渐有了更为正式的习俗和庆祝方式。根据《明史》记载,明代的立秋有着浓厚的农业色彩。立秋日,各地都会举行丰收庆典,表达对秋季丰收的期许。此外,立秋之后,人们逐渐开始注重秋季保健,特别是防治秋燥。明代医药学家李时中在《本草纲目》中详细记录了秋季养生的原则,提出应通过食疗来改善体内的燥气,减少秋季常见的干咳等症状。

健康管理与立秋

随着现代社会的发展,立秋的传统习俗逐渐简化,但其背后的健康管理理念仍然深刻影响着人们的生活方式。现代人依旧注重立秋时节的饮食调整和健康管理。尤其是在都市化进程中,人们的生活节奏加快,立秋提醒着我们要注意季节交替带来的身体变化。

现代医学也强调立秋时节的养生理念,尤其是在调整饮食和作息方面。专家建议,秋季应逐步适应气候变化,注意多喝水、保持皮肤湿润,避免过度空调使用导致的身体不适。与此同时,立秋后进行适当的运动,如晨跑、瑜伽等,也有助于增强身体免疫力,预防秋季常见的感冒和呼吸道疾病。

立秋作为一个传统节气,不仅仅是季节交替的标志,更是健康管理的起点。通过合理的饮食调整、适度的运动以及注重气候变化的影响,现代人依旧在传承着古人的智慧。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气