夏日养生节:从传统文化到现代应用的智慧

随着夏季的到来,养生的关注度逐渐提升。在中国传统文化中,夏季不仅是气候变化的重要节点,也是养生的关键时期。自古以来,夏日养生便是人们的生活智慧,融合了天文、农耕以及社会习俗的元素。从古代的经典典籍到现代的实际应用,夏季养生的智慧依然对现代人有着积极的影响。

起源:农耕与天文的智慧

夏季养生的传统深受农耕文化和天文知识的影响。古人根据天象变化和四季交替规律,制定出符合人类生理需求的养生之道。在农耕社会,夏季是作物生长旺盛的时期,气温高、日照长,人体的新陈代谢也加快,容易感到疲劳或出现热症。天文学上,夏季属于阳气最盛的时候,而根据阴阳五行学说,人体的“阳气”在这个季节达到顶峰,需要保持适当的平衡,避免阳气过度耗散或积聚,从而保持身体的健康。

根据《黄帝内经》中的记载,夏季是“养心”的时节,这一时期应当注重调节心态,避免过度劳累,保持内心的平和。传统文化中提到,夏季气候炎热,人体内的气血容易不稳定,养生的重点是“养阳”并避免内外的不平衡。

传统习俗:饮食与活动的调节

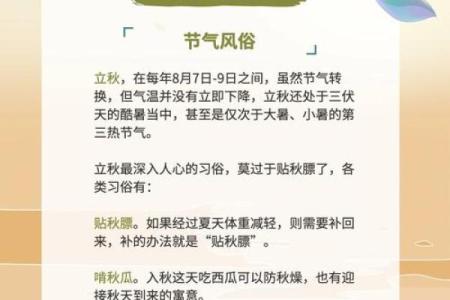

在传统习俗中,夏季的饮食和活动有着严格的调节标准。古人提倡清淡的饮食,注重消暑解热,同时也会注重食物的时令性。夏季是水果和蔬菜丰富的季节,人们会选择一些如西瓜、绿豆汤、荷叶等食物,这些食物不仅能够清凉解渴,还能够有效地清热排毒。古代的《本草纲目》中就提到,西瓜能“清热解暑、消肿利尿”,而绿豆汤则有“清热解毒”的效果,这些食物成为了夏季饮食的重要组成部分。

此外,夏季活动的安排也是一门学问。传统中医认为,夏季应适当增加户外活动,保持充足的阳光照射,但也应避免在过度炎热的时段进行剧烈运动。古代的夏季习俗中,很多地方会组织集体活动,如端午节赛龙舟,不仅能增强体力,还能保持心情愉悦,减轻暑气对身体的负面影响。

汉代的夏季养生智慧

汉代时期的夏季养生观念在《黄帝内经》的基础上得到了进一步的丰富和发展。当时的王侯贵族会依据季节变化调整生活习惯,避免过度劳累。汉代的皇帝和高官们通常在夏季会采用冥想、养性、饮食调节等方式,以保持身心的健康。同时,汉代也盛行以“清热解毒”作为养生核心,尤其是在皇宫内,宫女们会饮用含有草药的茶饮来缓解酷热,防止中暑。

宋代的端午节与夏季养生

宋代的端午节是夏季养生文化的重要体现之一。在宋代,人们在端午节期间举行赛龙舟活动,这不仅是为了纪念历史人物屈原,更重要的是通过龙舟活动来“驱邪消暑”。同时,宋代的端午节食品如粽子、艾草等,也有助于防暑降温,达到调节体内湿气、驱除热气的效果。宋代的典籍中也指出,通过这些节令习俗,能够有效地提升免疫力,增强身体的抗病能力。

结合时尚与健康的夏季养生

到了现代,夏季养生的智慧逐渐被融合到日常生活中,并且开始与现代科技相结合。如今,许多人在夏季养生时依然会选择注重饮食的清淡与养心的平和,同时也融入了现代人对健康的理解。像是现代社会的冷饮、沙拉和绿茶等食品,成为了适应现代生活的夏季养生良方。此外,随着科技的发展,人们通过健康监测设备、智能穿戴等工具,能够更精准地掌握自己的身体状况,及时调整生活方式,保障夏季的养生效果。

在现代社会,许多人也开始注重心理的调节与社交活动的安排。夏季不仅是一个注重身体的季节,也是心理调节的重要时期。现代社会中,通过旅游、运动、团体活动等方式来调节压力和释放压力,逐渐成为都市人的夏季养生新风尚。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气