重阳节的健康养生方法与传统风俗

秋风送爽,重阳节悄然临近。自古以来,重阳节不仅是一个具有浓厚历史和文化底蕴的节日,也是人们关注健康养生的时刻。这个节日源于农耕社会和天文知识的结合,逐渐形成了具有丰富内涵的传统习俗,成为一个既关爱长者健康,又庆祝秋天丰收的时刻。

重阳节的起源与农耕文化

重阳节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。根据《农书》记载,重阳节定在农历九月九日,这一天正是秋季的高峰,气候干燥,适合进行丰收祭祀活动。在农业社会,人们将重阳节视为感谢大自然赐予的丰收的时刻。由于这个季节气候适宜,人们通过举行祭祀活动,祈求五谷丰登、家畜安康。同时,秋天是收获的季节,也是预防秋燥、加强身体免疫力的最佳时机。因此,重阳节的健康养生意识由此而生,成为了秋季养生的关键节点。

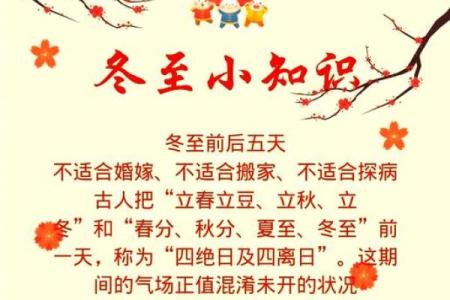

天文与重阳节的联系

在中国古代天文观测中,九月九日是"重阳"的日子,"九"为阳数,重阳即是阳气最旺之时。这一天被认为是阳气最盛、最适宜进行养生保健的时刻。根据《易经》中的“九为阳”,这一观念贯穿了中国古代的养生理念,形成了重阳节注重养生的传统。

传统习俗与养生方法

重阳节的传统习俗多种多样,其中饮食与活动尤为重要。古时,重阳节有登高祈福的活动,人们会在这一天爬山远足,寓意着驱逐邪气,保健身体。登高不仅有助于增强体力,促进血液循环,还能缓解秋季的燥热,防止风湿寒气侵袭。因此,登高成为了重阳节健康养生的核心活动之一。

在饮食方面,重阳节有吃重阳糕的习俗。重阳糕以糯米为主要原料,加入桂花、红枣等食材,具有健脾养胃、润肺止咳的功效。尤其是在干燥的秋季,适量食用重阳糕有助于润燥,增强体质。此外,民间还常见喝菊花酒的风俗,菊花酒具有清热解毒、消肿的作用,有助于防秋燥。根据《本草纲目》记载,菊花具有清肝明目、疏风解表的作用,适合在重阳节时使用。

东汉时期的重阳祭

东汉时期,重阳节已经成为了一个具有重要社会意义的节日。史书记载,当时的皇帝会在这一天举行大规模的祭祀活动,表达对天地自然的崇敬,同时也象征着对人民健康的关爱。尤其是在这一时期,重阳节的健康养生观念逐渐深入人心,成为人们日常生活中重要的一部分。祭祀活动不仅仅是对丰收的感谢,更是提醒人们注重身体健康,保持良好的生活习惯。

唐代的登高习俗

唐代是中国历史上一个盛大的文化和艺术时期,重阳节的登高习俗在这一时期尤为突出。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便记录了这一活动。他在诗中提到,重阳节这一天,登高可以看到四周的景色,心情也会变得更加开阔。这不仅是一个健身的活动,也是一个让人放松心情、释放压力的方式。这个习俗至今在中国依然延续,成为了重阳节的标志性活动。

重阳节的健康养生活动

进入现代,重阳节的养生意义得到了更加广泛的推广。如今,许多社区和医院都会组织重阳节的健康讲座和义诊活动,特别是针对老年人群体。这些活动普及了重阳节的健康理念,提醒大家在秋季注重饮食调节和身体保健。此外,现代人们也越来越重视重阳节的登高活动,不仅在大城市的公园和山区,很多地方还会举办登高比赛或亲子活动,既锻炼身体,又增强了家庭和社会的凝聚力。

重阳节在现代社会不仅保留了古代的健康养生传统,还结合了现代的健康理念,成为了一个全社会关注健康、弘扬传统文化的重要节日。在这个节日里,不仅有古老的饮食习俗和活动,还有现代健康管理的智慧,体现了文化的延续与创新。

起名大全

最近更新

- 2025年08月20日装修能算好日子吗? 今日装修动工有没有问题?

- 2025年07月22日安门符不符合黄道吉日 今日安门有没有问题?

- 揭秘如何根据生辰八字选手机号,助你逆转命运

- 解析男孩名字中十字的五行属什么及吉祥寓意

- 2025年07月22日乔迁是否是黄道吉日 今日入宅有问题吗?

- 2025年07月22日乔迁避凶了没? 今日入住新居吉利吗?

- 玥字女孩取名寓意:从哲学角度看字义内涵

- 2025年08月16日订婚能算好日子吗 定亲吉日指南

- 姓凤取热情洋溢的名字,男孩名字怎样取更吉祥?

- 重阳节的健康养生方法与传统风俗

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证能算好日子吗? 今天领证怎么样?

- 2025年08月20日装修吉利吗? 今日装修好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气