小暑养生:如何保持身体在夏季的平衡

小暑是夏季的第二个节气,通常出现在每年的7月7日或8日,标志着气温逐渐升高,进入最热的时期。此时,人体的生理状态也面临较大的挑战,因此需要特别注意养生,以保持身体的平衡。了解小暑的起源、传统习俗以及如何在现代生活中延续这些智慧,能够帮助我们更好地应对酷热天气带来的压力。

小暑的起源

小暑的起源可以追溯到农耕时代,当时人们依赖天文现象来指导农事。中国古代历法将小暑作为反映季节变化的节气之一,它的出现通常意味着气温已经开始升高,但还没有达到极限。小暑后的大暑是最为炎热的时段,因此在小暑期间,农民需提前做好防暑降温的准备,以保障农作物的生长。

天文学上,小暑是太阳到达黄经105度时的节气,太阳辐射最强,地面气温上升速度加快。随着气温逐渐攀升,人体的代谢加速,容易出现水分流失和体力消耗过大的问题。因此,小暑时节的养生要注重补充水分、保持阴凉、避免过度劳累。

传统饮食与活动

在小暑节气,传统的饮食习惯是帮助身体抵抗外界酷热、维持内部平衡的重要手段。古代典籍《黄帝内经》提到,夏季养生要“养心安神,补充水分,避免燥热”。因此,传统的食物选择通常清淡、滋润,富含水分和营养,帮助清热解暑。例如,绿豆汤、凉拌菜、各类水果等,不仅有清热作用,还能为身体提供必要的水分。

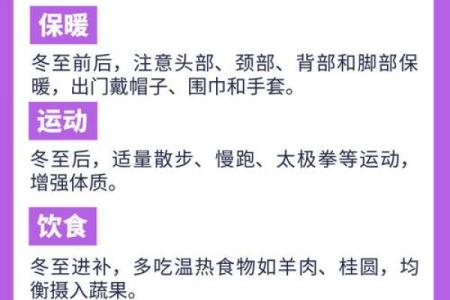

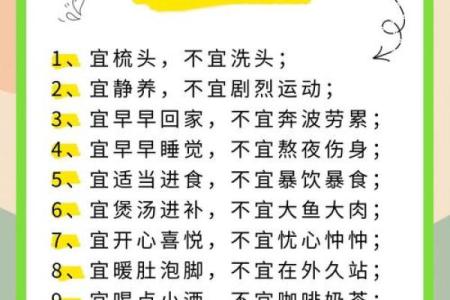

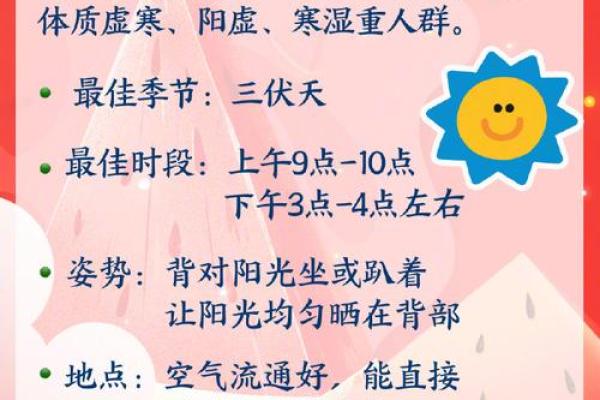

另外,适度的运动也是夏季养生的一部分。古人讲究早晨和傍晚进行活动,避免在炎热的中午时段外出。古代文献中如《本草纲目》也提到,合理的运动可以促进体内气血的流通,帮助身体排毒,增强体质。因此,小暑时节,不妨在清晨或傍晚进行一些轻度的运动,如散步、太极、打球等,避免剧烈运动带来的身体负担。

古代的夏季养生智慧

东汉时期,著名医学家张仲景在《伤寒杂病论》中提到,夏季的炎热天气容易导致人体“气血两虚”,需要通过食疗和药物调养来保持身体健康。张仲景在书中推荐使用某些中药材来帮助调节身体的热量,如菊花、莲子、黄连等,这些药材具有清热解毒、养阴润燥的功效。尤其在小暑时节,张仲景强调了适当的饮食和药物调理,以预防夏季常见的中暑症状。

宋代的凉茶文化

宋代人非常重视饮食养生,尤其是在夏季的高温天气中,凉茶成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。宋代的《东京梦华录》记载了当时市井间凉茶的普及,凉茶被认为是一种清热解毒、消暑降温的有效饮品。凉茶的制作方法简单,通常由几种草药熬制而成,如菊花、薄荷、甘草等。人们通过饮用凉茶来解暑消肝火,达到调和身体、维持平衡的效果。

夏季的养生新方法

进入现代,虽然生活方式发生了很大变化,但小暑养生的原则依然得到传承与发扬。随着气候变化和社会发展,现代人越来越注重科学的养生方法。现如今,饮食上的变化体现在更多的关注低温烹饪和营养搭配上,冷食和清凉饮品的选择较为丰富。例如,现今流行的冰沙、果汁、冷泡茶等,既能帮助降温,又能补充水分和维生素。

除了饮食,现代人也开始重视通过空调、冰箱等科技设备来调节室内温度,保持舒适的生活环境。然而,这些现代化设备的使用也带来了新的挑战,如空调病、过度依赖人工环境等问题。因此,在现代社会,虽然生活条件改善,但我们依然需要保持适当的运动、充足的睡眠和健康的饮食,以应对夏季高温带来的不适。

通过对历史的回顾与现代的传承,我们可以发现,无论是古代的药物食疗,还是现代的科技手段,夏季的养生始终强调一个核心原则:保持身体的平衡,调节内外环境,维持健康。

起名大全

最近更新

- 2025年08月03日搬家是良辰吉时吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 男孩取名字带博字:五行属性与吉祥寓意的融合

- 2025年08月03日搬家可不可以? 乔迁搬家是否是好日子?

- 菲字取名女孩寓意:从经典典籍看字义渊源

- 松字五行属什么?男孩用松字取名的优势

- 姓顾男孩雅致独特的名字,怎样取更有艺术感?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证合良辰吉时吗? 今日领证是好日子吗?

- 恒字取名男孩:从现代心理学看名字寓意的影响

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证有没有问题? 今天领证合不合适?

- 罗姓女孩豁达开朗的名字,潇洒不羁的有哪些?

- 2025年08月06日这日子提车是否黄道吉日? 买新车是好日子吗?

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车合适吗? 今日提新车有没有问题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气